永不消逝的“电波”精神,复旦大学迎电影思政课堂第一课

青年报·青春上海记者 刘昕璐 通讯员 沈芸星

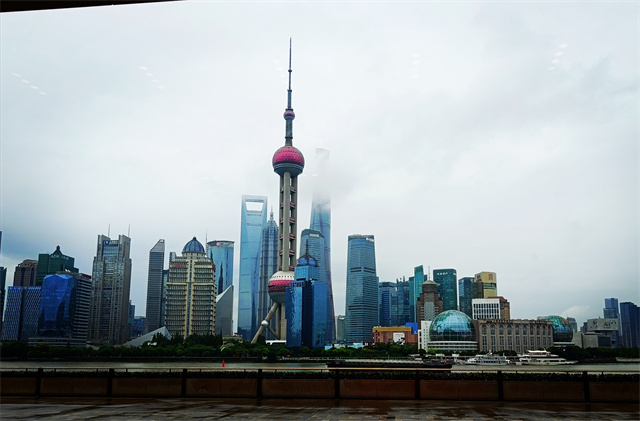

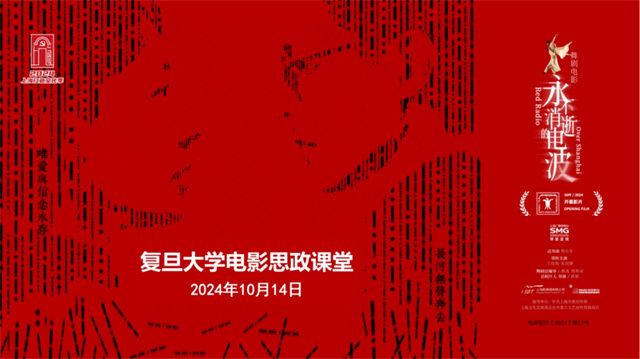

“长河无声奔去,唯爱与信念永存。”复旦大学电影思政课堂·第一课——赓续红色血脉,让“电波”精神永驻10月14日晚在复旦大学相辉堂北堂(郑裕彤剧场)举行。回顾历史,是为了更好地立足当下,通过电影思政课堂,让青年大学生们更感悟到使命和担当。随着全场的灯光熄灭,在场师生纷纷沉浸在20世纪的电波中,感受着英雄的脉搏,体悟“电波”的精神。

上海尚世影业有限公司、上海五岸传播有限公司党总支书记、总经理周瑜,舞剧电影《永不消逝的电波》总制片人、导演崔轶以及责任编辑金鸣川谷等嘉宾共同出席。他们与复旦师生共同分享电影创作背后的故事,并放映舞剧电影《永不消逝的电波》,带领大家跨越时空,回到上海解放前夕的战场上,体验信仰与爱交织、电波永不消逝的英雄故事。

活动之初,舞剧电影《永不消逝的电波》出品方代表、复旦大学07届优秀校友周瑜向师生们介绍电影以及其背后的创作团队。这部舞剧跨出了剧场,导演通过拆解、重构了舞台版本的“电波”,用丰富的电影视听手法,将历史资料、实景拍摄、舞台拍摄融合在一起,让几重空间、几条线相互交叠,完成了一次由舞剧到电影舞剧的创新。

除了电影本身的融合创新,周瑜还提及了电影的创作团队的跨界融合,“其实我们是一个很特殊的跨界融合团队,崔轶是新闻出身,我和金鸣川谷是学新闻出身,但是我们现在又从事文艺创作。”她称,“融合”给这部艺术作品带来有趣的生机和活力,也希望让大家能够通过作品当中看到整个团队“卓越而有趣”的地方。

责任编辑金鸣川谷以《缅怀先烈 穿越历史 映鉴未来》为题,生动讲述了《永不消逝的电波》背后的历史故事和红色血脉。他从主角李侠的原型李白烈士入手,邀请大家“开始一场历史的穿越”,通过报纸、书信等载体,让当下和历史产生了一种时空关联,帮助大家走入英雄的内心世界,体悟英雄预料到即将牺牲时的英勇无畏。之所以回顾历史,是为了更好地立足当下。金鸣川谷鼓励同学们:“我们的志向更大,我们的目标更强,我们每一个人一定要有信心把我们个人的努力和时代的大智结合起来,将个人的命运融入中华民族伟大复兴的历程当中。”

分享的尾声,总制片人、导演崔轶回应同学有关“如何平衡舞台艺术和电影艺术”的问题,并借此解读了电影在呈现形式上的创新。“舞台空间、动画空间、纪录片空间,这些空间组成了电影的思维,所以怎么样从舞台转向电影,其实这是一个很大的挑战”,崔轶还提到默片的特点也增加了电影呈现的难度。

他还用三个关键词形象地描述了这部极具创新的影片,首先是将多个空间自然串联起来的融合性。其二是科技性,片中运用了很多新的表现手法,甚至用机器人拍摄,体现了很多的动画与朋克的感觉。其三是呈现角度的现代性,当下多媒体融合的环境与我们传统的传播方式相比都有了一些不同的变化,这也促使着主创团队必须从多个角度突破传统电影的拍摄手法和主题。

崔轶强调,舞剧电影并不仅仅是作为艺术作品而存在,观众更是赋予其意义的关键,只有观众通过电影感受到了其中想要传递的真理,这样的作品才会真正拥有无穷的价值和深远意义。“我们的主题是一种传承,当我们站在今天回望当初的革命先烈,如何理解他们所做的选择,他们为什么要去选择这样的生活。究其根本,还是为了我们的国家,为了我们的民族的希望。我想,这就是我们这部影片所要传达的观念所在。”

青年报·青春上海记者 刘昕璐 通讯员 沈芸星

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐