“现代上海史诗”参演国际艺术节,上海话版舞台剧《长恨歌》今晚回归

青年报•青春上海记者 冷梅

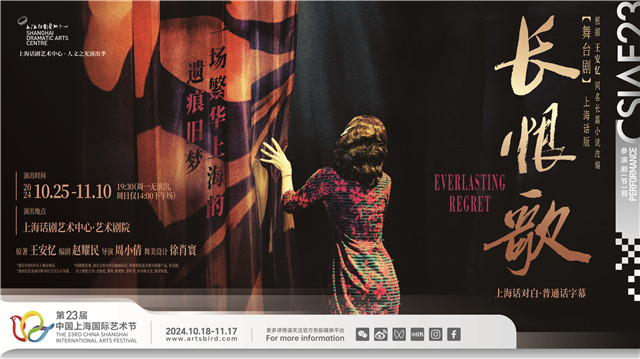

10月25日,第二十三届中国上海国际艺术节参演剧目,上海话剧艺术中心·人文之光演出季剧目,由上海话剧艺术中心制作出品,根据王安忆茅盾文学奖获奖小说改编的舞台剧《长恨歌》(上海话版)今晚在上海话剧艺术中心的艺术剧院上演。该剧将从10月25日上演至11月10日。

这部27万字的茅盾文学奖获奖作品,浓缩成剧场里的三个半小时,每一个王安忆笔下的人物在演员们的生动演绎下栩栩如生。演出全程用地道的上海话演绎,更贴近原著小说所描写的的环境,也让观众更添一份亲切感。舞台剧《长恨歌》(上海话版)荣获2024“壹戏剧大赏”年度大戏奖。在刚刚公布的第八届华语戏剧盛典提名中,该剧获“最佳复排剧目”“最佳女主角”“最佳男配角”“最佳制作人”四项提名。

《长恨歌》被誉为“现代上海史诗”,从小说到舞台,舞台剧《长恨歌》于2003年首次被上海话剧艺术中心搬上话剧舞台。2023年,《长恨歌》启用全新剧本,全新演员阵容,并首次以上海话形式演出,吸引众多新老观众走进剧场,成为现象级沪语作品。原著作者王安忆去年看完上海话版演出非常欣喜并表达了该剧的喜爱:“我个人是非常喜欢方言作品的,上海话版舞台剧《长恨歌》令我很惊艳,演员们在台上用上海话表演,很生动。”

编剧赵耀民表示:“《长恨歌》这部舞台剧能够演出至今,对我来说也是出乎意料的,它让我重新认识了文学经典的生命力。为什么这部作品演到现在,还能受到观众的欢迎,我认为因为它产生了一个文学的经典人物——王琦瑶,她已进入古今中外文学经典人物的长廊。同时,王安忆老师塑造的这一人物,也凝固在了上海文化的永久记忆里。”

导演周小倩从2003年就参与《长恨歌》剧组。二十一年来,对《长恨歌》有着深厚的情感。从去年首轮演出到今年的第二轮演出,她全情投入到整个创排过程,带领剧组不断打磨、修改,为了把演出更好地呈现在观众面前。“这么长时间我一直跟着《长恨歌》,其实字里行间每一个字我都记得,每个版本的每一场戏、每一个人物我都记得。上海话版演出并不是把普通话翻成上海话,而是使用纯粹的上海话版剧本。演出的语言一变,我都很惊奇,像重新接触了一个新戏一样,它完全不一样了。欢迎更多观众走进剧场来看我们的《长恨歌》,感受上海话版的独特魅力。”

此版《长恨歌》充满海派特色的舞台让观众仿佛置身于老上海的环境中。跟随剧情和舞台场景转换,观众穿梭于老上海的三个时代,仿佛回到了旧时光里,感受一场时代洪流下小人物的悲剧。此次舞美设计出自土生土长的上海人徐肖寰之手,他从小在石库门里长大。谈到这次创作灵感来源,他说道:“《长恨歌》这部小说对我的触动是相当大的,不仅是因为各色人物的命运跌宕,更是从一段段人生中看到了时代的变迁以及时代在个体上留下的印迹。小说中有大段的景物描写,比如多次提到的上海弄堂、老虎窗和屋瓦、鸽子和麻雀。除了这些可见的部分之外还有看不见的流言和沉寂,凝固和流逝,希望与绝望。这些描述不仅是背景信息更是带着诗意的暗示和隐喻,是我这次创作时的重要源泉和基石。”

为了让演员们能在台上说一口正宗的“上海闲话”,此版演出特邀钱程担当上海话语言指导。“通过观看《长恨歌》的演出,除了熟悉以前上海的地域文化之外,还有上海人的一种精致,生活的一种精致,对生活的一种渴望,或者说,对生活方式的一种追求。”钱程说。通过舞台剧《长恨歌》(上海话版),希望可以辐射到全上海,希望全上海喜欢上海文化的观众们来看这个戏,来品味剧本文字中的上海味道,同时通过演员们的演绎来传播标准的上海话,传承地道的上海地域文化。

饰演“王琦瑶”的上海话剧艺术中心演员刘晓靓,和“王琦瑶”一样也是从弄堂出生的女儿。“我觉得《长恨歌》这部作品是王安忆老师通过一个典型的上海女性的形象,展现了上海那几十年的历史文化的发展和变迁。从王琦瑶这么一个典型的上海女性,展现出的是上海文化的一种精神。我作为一个上海人,当我来看《长恨歌》这部小说,以及我参与了这部剧的创作,也会特别地有感触,能够产生温暖、亲切的感觉。”

青年报•青春上海记者 冷梅

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐