进博故事|老总“带货”,年轻人“助阵”,七年“全勤生”每年来点新“玩法”

青年报·青春上海记者 刘晶晶

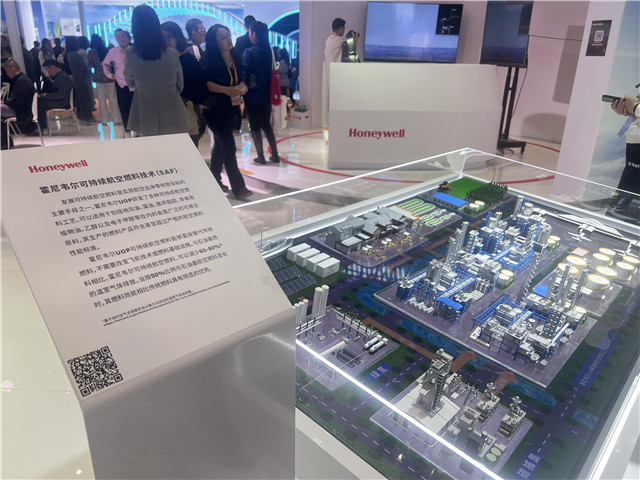

今年进博会技术装备区新设的新材料区霍尼韦尔展区,迎来了一群稍显稚嫩的面孔。“这是我们从公司招募的志愿者,让这些年轻人也来感受下进博的氛围。”霍尼韦尔中国总裁余锋告诉记者。这家位于浦东张江的外企,已经连续7年参加进博会,每年除了有新展品,也总有新“玩法”。今年的新“玩法”,就是带上更多年轻人一起“玩”。

◇ 企业内招年轻“志愿者”上进博 ◇

“看,我们老总又在倾情‘带货’了。”展台上,喜欢亲力亲为的余锋常被年轻员工这样熟稔地“嚯嚯”。他一点不介意,对于进博的激情,似乎从第一年到第七年,都没变过。

7年前,余锋还是霍尼韦尔集团亚太区的一位业务负责人。“来进博前一天,我在美国出差,从上海坐晚上的飞机,早上6:00到美国开车去公司总部开会,晚上开完会,酒店都没入住,晚饭吃了一半,又开车去纽约机场坐了飞机回来,凌晨5点多到的浦东机场,回家洗了个澡,换了身西服、戴上领带,就来到了进博会。这就是我第一届进博的开始。”

自此以后,每年进博会,他都会亲临现场,甚至跟完全程。“不仅是我,我们公司在中国各个集团的主要领导都会过来。”余锋说,为什么这么做,是因为进博会值得这么做,因为“这是一个极好的平台,全世界没有”。

这样的感受,他也希望让更多年轻人第一时间体会到。所以今年,霍尼韦尔进行了一个全新尝试,在企业内部公开招募志愿者来参加进博。“我们各个事业部都有很多年轻干部和员工,原先来进博都是公司安排,今年我们做了一个创新,让这些在上海的其他事业部各个层级的员工自己报名。”

消息发出后,报名的人有几十个,竞争相当激烈,最后有10几位年轻员工“入选”,成为了展台现场的“志愿者”。“我因为不做这块业务,原先都只是从视频、新闻中看到进博,今年亲自上阵,的确感受到了不一般。现场氛围特别热烈,让人不由自主地‘燃’起来了,这跟以往任何展会的体验都不一样,的确能激发出大家一起干事业的热情。”一位年轻“志愿者”这样告诉记者。

◇ 7年来展区从50平米到500平米 ◇

今年霍尼韦尔在进博的展台有500平方米,比7年前的第一届扩大了10倍。

“第一年接到进博邀请时,的确略有犹豫,因为不知道会办成什么样。”余锋坦言。但正如当初将企业地区总部选择驻扎于上海浦东一样,他们坚信一件事,那就是:“中国政府想做的事,肯定能做成。”

带着尝试的心态,第一届的展台规模只有50平方米。“参加完之后就后悔了。”余锋说,“其实半程我们就认识到我们要的面积太小了。”无论是来参观的人数、规模、级别,还是引起的关注程度和影响范围,都让他立刻意识到这个展会“不一般”。“怎么会有一个国家出了这么多的钱,费尽心思,让我们这些外资企业在中国同样能享受到中国发展的红利?那之后我们就决定,不仅要一直参加,还要积极参加。”

7年来,进博会已经成为这家外资企业每年展示新产品、新技术、新解决方案的最佳平台。“7年来我们已经展出了160多种新产品,今年也带来了近100种创新产品、技术和方案。”余锋告诉记者,在这样的国际化大平台上,展品非常迅速就能转变为商品。每年进博会,霍尼韦尔都能达成约20项协议、合同的成功签订。“今年我们签订的合同肯定能超过20个。”余锋说。

不仅仅是展商的角色,在进博会上,展商同样能转变为投资商。作为一家世界500强企业,霍尼韦尔在武汉、西安、天津滨海新城等地所进行的重要研发区域总部的投资,都“结缘”于历届进博。

◇ “朋友圈”从企业扩展至高校 ◇

采访余锋前,他刚刚接待完一批来自浦东金桥的客人。“这就是他们说的‘带货’嘛。”他笑道。

余锋还记得两年前的第五届进博会上,他在进博展台接待了浦东新区来参观的团队,了解到霍尼韦尔的新材料技术之后,很快搭台牵线,取得了与其他5家外资企业同台竞争的机会,最后成功在浦东陆家嘴、外高桥等地做出了新型绿色低碳建筑的样板案例。

“今年陆家嘴开发公司、外高桥开发公司也来我们的进博展台参观了,想尝试将去年成功做出的几幢楼变成典型,继续扩大合作。刚刚我接待的是金桥的团队,也希望能够把其他开发区做的工作引进到金桥那边去。”余锋告诉记者,每一年参加进博会,“朋友圈”的版图都在不断扩大。

今年这一“朋友圈”更是被扩展到了高校领域。11月7日一天,余锋接待了华东理工大学、上海应用技术大学两所高校的参观团队。“6号我们已经和5个高校商议了合作,都是职业学校。”余锋说,从科研人才到职业人才的培养,未来与高校的合作也将展开,“包括教材、教具,共同开发一些新专业等。”

其中最主要的是数字化合作,将企业技术通过数字化的形式带给学校学生和年轻教师。“我们现在和企业合作很好,但远远不够,怎么能够让在校的年轻学生能够接触到世界最顶尖的先进技术理念,让他们在学校里面就学到最新技术,进入社会后很快融入,对新技术不陌生,尽快成功上岗,我觉得这才是真正的可持续发展。”余锋说。

“让进博的展台永远保持青春的活力。”余锋表示,七年不缺席,正是这家已在浦东立足几十年的外资企业所回馈的诚意。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐