再次护送“快递小哥”上天,听听天舟八号八院试验队的这些故事

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 通讯员 孙公明/图

青年报·青春上海 记者 刘晶晶 通讯员 李同 2024年11月15日23时13分,文昌航天发射场,长征七号遥九运载火箭携带着天舟八号货运飞船奔赴“天宫”空间站。“从护送天舟二号,到今天天舟八号踏上征程,尽管已经参与并见证了多次这样的历史瞬间,但成功带来的那种纯粹简单的快乐始终令人向往和满足。”八院试验队副队长曹俊生说道。

◆ 一次特殊的生日 ◆

8月12日,天舟八号货运飞船从天津港出发,历经9天跨越1720海里,抵达海南清澜港,这是天舟八号在奔向星辰大海前,要经历的第一段旅程。作为工艺人员,95后王亦凡从天舟五号就加入到了飞船研制队伍中,负责天舟货运飞船推进舱在上海的总装、外场试验以及发射场发射任务。

与以往不同的是,这是他第一次登船,参与产品海上运输任务。海上环境复杂多变,对飞船的保护和监控工作至关重要,不能有丝毫的懈怠。他必须时刻监控这些参数,并根据变化进行相应的调整,确保飞船在运输过程中保持最佳状态。

出海当天,正是王亦凡29岁的生日。这注定是一个特殊的生日。虽然天津港码头离家不远,但紧凑的行程安排和忙碌的设备保障任务让他无暇回家稍作停留。在海上航行期间,他和同事遇到了暴风雨,为了精准掌握舱体包装箱内的温湿度,必须从窗口处延伸出电缆至底部船舱内,这就意味着窗户无法关闭。雨水随风飘进了房间,他与同事两人一边服用晕船药来缓解不适,一边阻止雨水进屋,同时还得紧盯着电脑屏幕,时刻监控数据,以防出现异常。

天晴后,两人第一时间下到船舱——所有数据均在正常范围内,包装箱的出色表现让两个人长长舒了一口气。“当我们抵达海南清澜港码头,看到队员们已经在那里等候,非常感动。正是团队的温暖和力量,让我们在海上度过的9天旅程变得无比充实和有意义。” 王亦凡说。

◆ 一段成长的经历 ◆

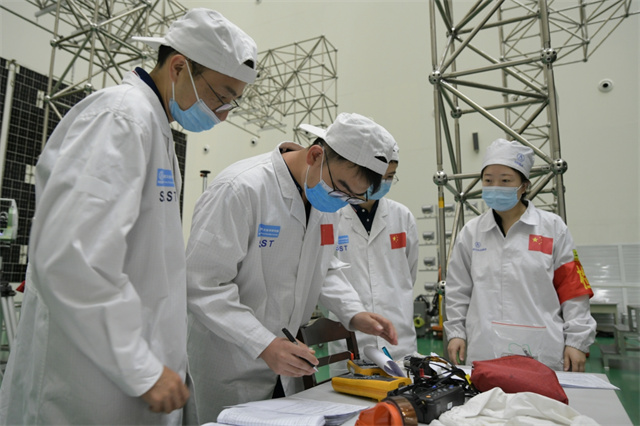

天舟货运飞船由货物舱和推进舱两大部分组成。货物舱内,货物被整整齐齐地打包堆放;而由八院抓总研制的推进舱内,则是一个装满精密仪器和错综复杂的电缆世界,超过80根电缆在这里交织。从每一个螺钉的紧固到每一根电缆的敷设,都对总装工作提出了极高的要求。00后操作人员吴孝南,是八院试验队最年轻的面孔。

自2011年神舟八号实现首次交会对接任务成功的那一刻起,吴孝南的心中便种下了一颗航天梦的种子:立志要亲自参与到飞船的工作中,期待着有一天能够与飞船近距离接触。

如今,四年的工作历练让他从一名初出茅庐的新人成长为年轻的“老师傅”。但他依然清楚地记得在初入航天时师父沈鑫的勉励:尽管我们的岗位是负责简单的插接和组装,但组装了多少发飞船、插接了多少插头并不能代表你的水平,真正能体现自己能力的,是完好无损地组装了多少发飞船、零失误地插接了多少插头,这是对我们工作的基本要求,也是我们追求的最高标准。

“对于不明白的事不轻易下手,不确定的事不贸然行动,而对于那些清楚明确的事,要稳稳当当地做好。”这位00后航天人,有着超出年龄的老练与沉稳。

◆ 一场精确的对接 ◆

此次天舟八号货运飞船采用3小时快速交会对接,当大多数人在为飞船成功入轨而欢呼庆祝的时候,设计师张瑞雄的工作才刚刚开始。尽管整个对接过程采用自动模式,但他仍紧盯着对接机构的每一步动作,确定各项遥测参数正常。

截至目前,八院精心打造的“金牌”对接机构已经顺利执行了34次对接任务,而在每一次精确可靠的“太空之吻”背后,都凝聚着对接机构研制人员的辛勤努力和智慧。天舟货运飞船在厂房“装货”期间,打包好的货物需要从对接口运进货物舱进行固定安装,其中就包括一些体积较大的货物。这时,平日里安静、沉默的张瑞雄一边360°监控着货物的搬运过程,一边不断提醒操作人员要格外小心谨慎,确保不会对对接机构造成任何磕碰和损伤。

2022年11月,天舟五号货运飞船首次成功验证2小时自主快速交会对接,创造了世界纪录。“在保证安全可靠的前提下,我们也希望飞船与空间站的对接过程再快一些,这样可以大大减少航天员奔赴空间站的飞行时间”,张瑞雄说,“当然,这背后还有大量的优化工作需要我们不断去探索。”

◆ 一次出征的开启 ◆

“如今,货运飞船已进入批产阶段,在满足空间站常态化运营需求的同时,最大程度保证载人航天工程的速度与质量。”八院飞船型号技术总负责陈启忠说道。尽管如此,在稳步向前的道路中,新鲜血液的不断注入也不可或缺,新队员的加入不仅为飞船型号的发展注入了新的动力,也为航天事业后继有人培养了生生不息的后备力量。

这是设计师马云彬首次来到文昌航天发射场。当穿上防静电服迈进总装厂房的那一刻,映入眼帘的“大集同、大会战”标语给马云彬留下了极深刻的印象。专列运输的太阳翼,漂洋过海的舱体,还有飞机过来的试验队,“像是即将出征的各路将士般聚在一起,而总装厂房就是我们出征的营盘。”马云彬说。

作为飞船的“能量之源”,太阳翼需要在发射场完成总装工作,而总装过程中又涉及到总体、电源、GNC等多家单位的沟通与配合,流程多、战线长、安排紧。在“老法师”陈诚的带领下,马云彬不断总结出了自己的“武功秘籍”:总体的要求、现场的状态,试验中的每个小环节、报告里的每个小细节,都需要全面系统地考量、严谨细致地完成。

在学习前辈业务能力的同时,马云彬也注重学习他们的工作态度和方法。“我会把每天的工作内容、对接单位、注意事项一条条列出来,这样既可以随时记录状态确认过程中的数据,方便后续报告的撰写,又能记录一些关键环节的工作要点,提醒自己在后续的工作中要特别留心。”

◆ 一些身份的转变 ◆

“惊叹和敬畏”,是设计师刘安驹看到整船合体后的切身感受,从宏观的整体结构到微观的每一个连接点,无一不体现出飞船设计团队的智慧与创造力。

他所负责的测控通信设备,被喻为天舟货运飞船驰骋浩瀚星海的“千里眼”和“顺风耳”,承担着自主飞行和交会对接阶段的关键任务,包括独立测轨、遥测、遥控、图像及数据传输等,为天地通信、船站通信提供坚实的技术支持。“亲眼目睹自己参与制造的单机在整艘飞船中发挥作用,共同构建起一个复杂完整又高效协同的系统时,那种成就感无以言喻。”刘安驹说。

从天舟一号任务开始,设计师黄峥就加入到飞船的研制队伍中,承担着电源分系统在发射场的各项工作。而这次,他则是第一次以分系统负责人的身份参与到发射场任务中。尽管已经对电源分系统在发射场的各项工作流程了然于心,但面对身份的转变,黄峥还是坦言自己感受到了前所未有的压力和挑战。

过去,他只需专注于完成自己的职责范围内的工作,但现在他不仅要密切关注各项分系统级、单机产品的测试状态,还要对接总体开展工作进度协调,以及与其他分系统的接口匹配测试,涉及面广、工作量大,频繁穿梭于不同的测试现场跟踪确认、组织开展测试前的各项培训推演成为了他的常态。“好在领导和同事都给了我足够的鼓励和信任,这让我感到更加踏实,在担负重任中收获更快的成长。”黄峥说道。

技术综合钱佳程自加入航天以来,便全身心投入到飞船的设计工作中。从参与天舟三号任务时的紧张不安,到如今处理工作的游刃有余,这位90后在型号任务的历练中得以迅速成长。在这次任务中,钱佳程不仅迎来职业生涯的新阶段——从技术综合岗位转向质量岗位,同时,他也即将迈入人生的新角色——成为一名父亲。

“其实,每一艘飞船的出厂就如孩子诞生一般,需要一路呵护、关爱,护送它远行、飞向属于自己的宇宙。我想作为一个父亲的职责也是如此。”钱佳程这样理解两重身份之间的共通点,也努力在新的岗位和生活阶段中寻找平衡点。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 通讯员 孙公明/图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐