科学技术深度融入古籍保护,全国首个古籍保护研究院10岁!

青年报·青春上海记者 刘昕璐 通讯员 殷梦昊 祝天怡

古籍是中华文明的重要载体,凝聚着中华民族的思想智慧,依托复旦综合性研究型大学优势,复旦中华古籍保护研究院2014年正式成立,今天迎来建院10周年。上“热搜”的录取通知书用纸正是出自这一研究院。

◇ 建立全国首个古籍保护研究院 ◇

作为全国首家古籍保护研究院复旦古保院汇集文理各专业学科人才,首创领域内交叉研究模式,培养国家急需的古籍保护高端人才,推动纸质文物保护学术交流与国际合作,在全国乃至全球发挥示范引领作用。

传云章于千载,存文脉至万年。让古籍“活起来”“传下去”,让中华文化血脉永续。2014年6月,复旦大学响应国家古籍保护中心的要求,建立首批“国家古籍保护人才培训基地”,全国高校仅两家设立。

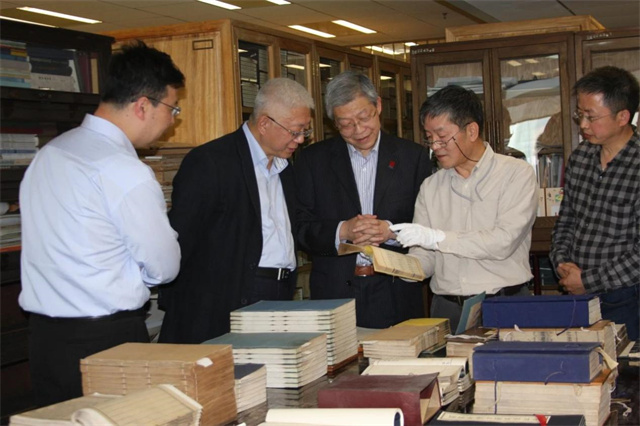

这一年,复旦大学文科资深教授陈思和担任复旦大学图书馆馆长。更进一步地,陈思和提议再设一所研究院作为专业人才培养的载体。时任复旦大学校长、中国科学院院士杨玉良,曾担任国务院学位办主任,一看到这份方案,便意识到此事的重要性——在当时的学科布局中,还无人做古籍保护。

“复旦大学有道义、有责任帮助国家做好古籍保护工作。”经慎重商议,杨玉良破例兼任中华古籍保护研究院的筹备组组长,后担任院长至今。

不同于传统的“修补图书”观念,复旦创造性地融入了科学研究思想,大大拓展古籍保护的内涵。2014年10月,全国古籍保护工作会议召开,杨玉良作为唯一的高校代表,作《复旦大学中华古籍保护研究院的创建——对中华古籍保护人才培养的一点看法》发言。同年11月,在国家古籍保护中心提议和支持下,复旦大学成立中华古籍保护研究院,挂靠复旦大学图书馆,成为全国第一家古籍保护研究院。

◇ 将科学技术深度融入古籍保护 ◇

身为高分子科学家,为何一头扎进古籍保护?多年来,杨玉良时常会面对这样的发问。

十年前,他第一次从古保专家口中了解到行业最为头疼的难题——古代纸能保存上千年,现代纸却最多只能保存三百年、甚至几十年,不管是古籍修复还是再造善本,在全中国都找不到一种很好的纸张。

“纸张本质上就是一种高分子材料,与我的专业不谋而合。”从科学家的视角,杨玉良一下就弄清了问题所在——纸张的寿命和纤维的长短、纤维素分子链的长短有很大关联。一般而言,纤维素分子链越长,纤维也越长,那么纸寿也就更长。造成古代纸、现代纸寿命区别的关键,在于生产工艺是否破坏了纤维素分子。

迎难而上,只争朝夕。古保院成立后做的第一件事情,就是纸张研发。

浙江开化纸是一种具有悠久历史和深厚文化底蕴的传统纸张,因其耐老化、寿命长、细腻洁白、簾纹不显、温软柔润而著称,曾是明清时期最名贵的书籍用纸。然而,由于历史原因,这项技艺在清同治后中断了百年。

在杨玉良带领下,复旦大学跨学科团队通过科研攻关,明确了开化纸的起源、造纸工艺、植物原料和纤维特性,成功“复活”了失传百年的开化纸,保存寿命可达千年以上。此外,团队还在造纸原料荛花植物分布、基因快繁培育方面取得了突破性进展。

借鉴开化纸的成功经验,海南沉香纸、山西桑皮纸、延安马兰纸,这些独具地方特色又能长久保存的中国传统纸张,都在陆续“复活”的路上。

一张张轻薄坚韧的古纸,不仅承载了复旦人对于文化传承的深厚情怀,更蕴含了一种开阔而深刻的学术研究思路。

“传统的古籍保护手段多依赖于前人的经验总结,缺乏对科学保护机理等探究。”谈及古保院发展要义,杨玉良尤为强调“学科交叉、融合创新”。因此,研究院职能定位集科研、教学与保护于一体,突破古籍修复的消极保护范畴,主动将科学研究和现代技术深度融入古籍保护之中。

“从全世界来看,我们的古籍保护工作都处于领先地位。没有一家古籍保护单位,能将这么多生物、化学、材料等不同方向的专业研究人员组织到一起。”复旦古保院常务副院长杨光辉自豪地说。

如今,本部校区环科楼东隅,爬山虎缘窗而上,藤叶如瀑,掩映白墙,古保院的科学实验室坐落在此。定时定量PCR仪、高感度激光扫描共聚焦显微镜、高效液相色谱……生物、化学领域的常见设备井然陈列,还有专门研究纸张寿命和老化机制的电热鼓风干燥箱。

与实验室一墙之隔,便是书画修复室。科研团队和传统工匠随时沟通交流,让科研成果精准对接实际需求。

◇ 培养国家急需古籍保护高端人才 ◇

交叉培养,薪火相传。古籍保护事业的发展,离不开一代代人的不懈努力。

曾经,民间古籍修复人才培养主要以“师带徒”的模式展开,最高学历为大专。2015年,在复旦大学前图书馆馆长、文科资深教授葛剑雄的倡导下,古保院开风气之先,首次招收古籍保护专业的硕士研究生,专门培养古籍保护高端人才。自此,这个新鲜又“冷门”的专业走进大众视野。

截至2024年7月,复旦已培养古籍保护方向专业硕士109名,博士7名,人数几乎占全国半壁江山,其中不乏海外留学生。不少人毕业后学以致用,进入世界各地的图书馆、博物馆、档案馆等机构,从事古籍保护工作。

杨雪珂是古保院第一届古籍保护与修复方向的专业硕士,本科虽学的是档案学,但对纸质文献保护兴趣浓厚。与她一样,进入研究院的学生学科背景多元,而古籍保护又涉及文献学、物理学、生物学、高分子材料学等多学科领域,因此在课程设置上,他们要从古典文献学、修复实践、科学检测三大板块学起,投入比其他专业更多的时间精力。

“古籍保护是一门综合性极强的专业,所以我们的学生非常辛苦,几乎没有双休日和寒暑假。”杨光辉说,曾有一个学生拿到了七十几个学分。

2017级古籍保护与修复方向硕士生王欣,毕业后成为了上海图书馆最年轻的古籍修复师。作为本科学习财会专业的跨考生,她难忘学生时代的刻苦经历,“一周七天课、一节顶六节”是常态。

要做好古籍保护与修复,不仅要在基础理论上下功夫,更要在实践层面成为行家里手,两者不可偏废。古保院特意保留了传统的“师带徒”教学模式,建立专门的传习所,聘请古籍修复、木板水印、书画装潢、鸟虫篆刻等各界资深导师,旨在培养古籍书画等纸质文物保护与修复的工匠型人才。

王欣说,师傅靠几十年的经验判断,学生用心观察体悟,记住指尖的感觉,再通过日积月累,不断精进和完善技术。

“古保院多学科交叉融合的培养模式拓宽了我的视野,培养了我运用跨学科理论进行系统思考的能力。”她说。尽管已从基础研究转向应用研究,但由于对纸张的组成结构与老化机理比较熟悉,她如今在做文献保护方案设计时,不仅会从纸张材料特性出发,积极探寻科技手段来推进馆藏文献纸本的分析鉴定、保存状况评估及分级保护等工作;同时综合考虑文献内容属性,积极寻求文献学、版本学等领域专业学者的帮助,从而对文献进行较为全面的保护和深入研究。

保护古籍,并不意味着将之束之高阁。相反,让更多人看见古籍、理解与传承文化,才是终极目的。

全国首创的“金秋曝书节”已连续举办八年;“藏书故事大赛”使古籍保护理念走出课堂;线装家谱制作培训班让小学生们学习掌握中国传统家谱形式以及主要装帧艺术……古保院的一系列品牌活动,找准传统文化与现代生活的连接点,让古籍中蕴含的文化魅力可亲可感可及,走进千家万户。

青年报·青春上海记者 刘昕璐 通讯员 殷梦昊 祝天怡

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐