从外籍人才到青年科研人,浦东这样招揽海内外人才

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

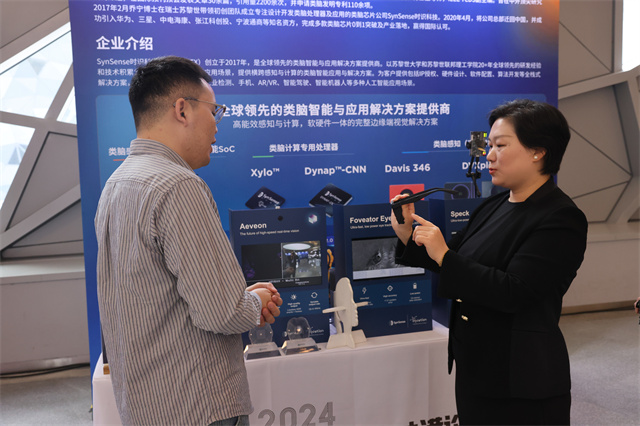

12月7日,2024浦东国际人才港论坛在张江科学会堂举办。记者从论坛上获悉,从方便外籍人才在沪工作生活的专项政策,到集聚海外青年人才的“明珠计划”,浦东新区正在实行更加开放便利的人才政策,引进培育海内外优秀创新创业人才。

◆ 创业者叫好,专项政策让外籍人才更便捷 ◆

90后创业青年刘雨阳小时候在上海长大,在新加坡读书,于剑桥大学获得理论物理博士学位,之后到MIT麻省理工材料系从事博士后研究,如今在浦东创业,他的初创企业幻量科技专注于通过人工智能和理论驱动的方法加速新材料的研发周期,降低研发成本,帮助企业快速将创新产品推向市场。

“选择来到上海发展,是因为这里具有全球领先的科技创新氛围,而浦东作为上海发展的重要引擎,拥有完善的产业配套和开放的政策支持环境,对像我们这样的高科技创业公司非常友好。”刘雨阳告诉记者,他的团队一共15个人左右,有一半是外籍,来自6个不同过的国家,还有不少国际合作伙伴。“今天论坛上推介的各项人才政策,包括出入境的便利等对我们帮助很大,尤其未来我希望能在浦东建立一个世界领先的材料信息学研发平台,也想要培养出一支跨学科的全球化团队,这些利好政策都有利于我们吸引人才。”

重点产业紧缺人才可直接获得外国人来华工作许可,国际人才驿站为有意来浦东的海外人才提供最长14天免费人才公寓和最长12个月的创业空间;打造一批外籍人才支付便利化示范商圈;拓展国际化教育医疗服务资源;设立涉外法律服务站,推广外籍人才便民“服务包”;为短期居住外籍人才申办国内驾照开设专窗……

在这一由上海市人才工作局、上海市浦东新区人民政府指导,上海市浦东新区人才工作局主办,中欧国际工商学院提供学术支持的论坛上,一系列惠及浦东创新创业外籍人才的政策被一一解读。刘雨阳所说的出入境便利政策正是其中之一。

记者看到,根据浦东新区出台的《关于进一步加强外籍人才便利化服务保障的若干措施》,在通行、工作、创业、生活等方面,共提出34条具体举措,为来浦东创新创业的外籍人才提供更加便利化的服务保障。

如在出入境方面,浦东新区可以直接审发《外国高端人才确认函》,为访学交流、科研合作、商务考察的外籍人才提供可多次往返的签证便利,人才家属也可一起持证入境;电子口岸签证在浦东全域率先试点,全程网上办理,不受时空限制,无需纸质材料,免交护照原件,免贴纸质签证。入境时可凭护照及电子签证直接从边检通道入境。

此外,为更好支持和服务外籍人才来华创新创业,浦东新区还建立了永居推荐直通车制度。经浦东新区人民政府推荐的外籍高层次人才,申办永居时不仅可简化材料,在办理时限上也大大缩短,其外籍配偶和未成年子女还可随同申请。获得“永久居留身份证”后,可以在办理金融、教育、医疗、交通、住宿等事务时,作为个人身份证明单独使用,进一步便利了外籍人才在境内工作、生活、学习。据悉,“直通车”制度建立以来,浦东已为50余名外籍人才出具永居推荐函。

◆ 成青年科研人“伯乐”,“明珠计划”不拘一格降人才 ◆

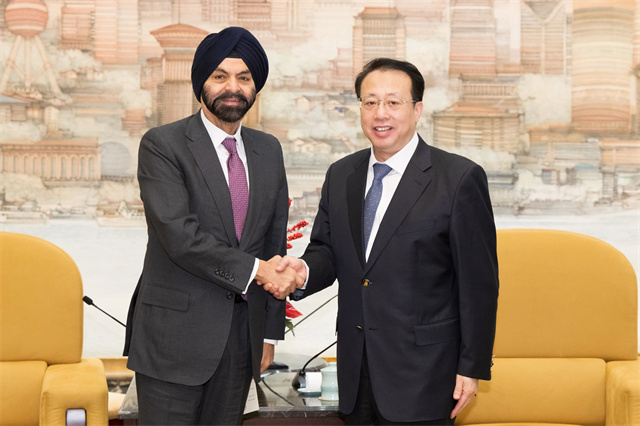

除了方便外籍人才,浦东还出台多项政策“引才”。如去年12月推出的全球引才伙伴计划,邀请一批国际视野宽、人脉资源广的专家人才和专业机构作为引才“伯乐”,通过“以才引才、机构荐才”的方式主动寻聘顶尖人才。目前,伙伴已推荐350余条引才线索,已有75位高层次人才来浦东创业或就业。论坛上,落地合作单位负责人与部分人才项目代表开展了集中签约。

更多青年人才则通过“明珠计划”被聚集到浦东。这一聚焦战略科技人才引育的政策,按照高峰人才、领军人才、菁英人才和工程师四个类别,以多元遴选机制不拘一格招人才。比如实行“人才认定人才”,赋予团队负责人对团队核心成员的自主推荐权;又比如STEM专业海外博士可直接认定为菁英人才,吸引集聚优秀创新创业青年人才等。

据浦东新区人才工作局有关人士介绍,2023年首批产生800余名“明珠计划”入选者,今年又有1300余人成功入选。此次论坛上,也为新一批“明珠人才”颁发了奖杯和证书。刘雨阳正是新一批“明珠计划”领军人才获得者。而来自上海交通大学李政道研究所的长聘教轨副教授刘坤则获评菁英人才称号。

刘坤从事的是粒子物理方面的科研工作。“也就是在人类的极小尺度上研究物质的组成和规律。”2019年从法国回到中国,进入上海交大,2021年跟随李所搬到张江,他最大的感受就是,上海对于做科研的人来说“非常适合”。

“我们做的实验本身是要用一种高能的粒子去找暗物质,上海正在建设的硬x射线自由电子激光装置,就可以为我们所用。如果没有这个平台,我们这个实验是做不成的。”不断建设的大科学装置、领先全国的国际化程度,都是上海浦东吸引像他这样的青年科学家的优势。

刘坤回国时的科研第一桶金来自于上海的“浦江人才计划”,解决了很多燃眉之急。而这次获得浦东“明珠计划”的扶持,他觉得也是对基础物理研究的一种认可。“我们是基础研究中的基础,很多时候都是久久为功,要看到结果或许是10年、20年,甚至做完实验也得不到最想要的结果,也许是一个失败的案例,但如果成功了,就是一个很大的突破。”

“上海的确给我一种感觉,鼓励科技工作者不仅仅只为发表文章而做科研,或是只追求短平快的研究,而是更尊重对科学本身的追求。”刘坤表示,从人才政策的扶持,到社会的认可,这样的科研氛围也让他更能潜心去探索最本真的科学问题。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐