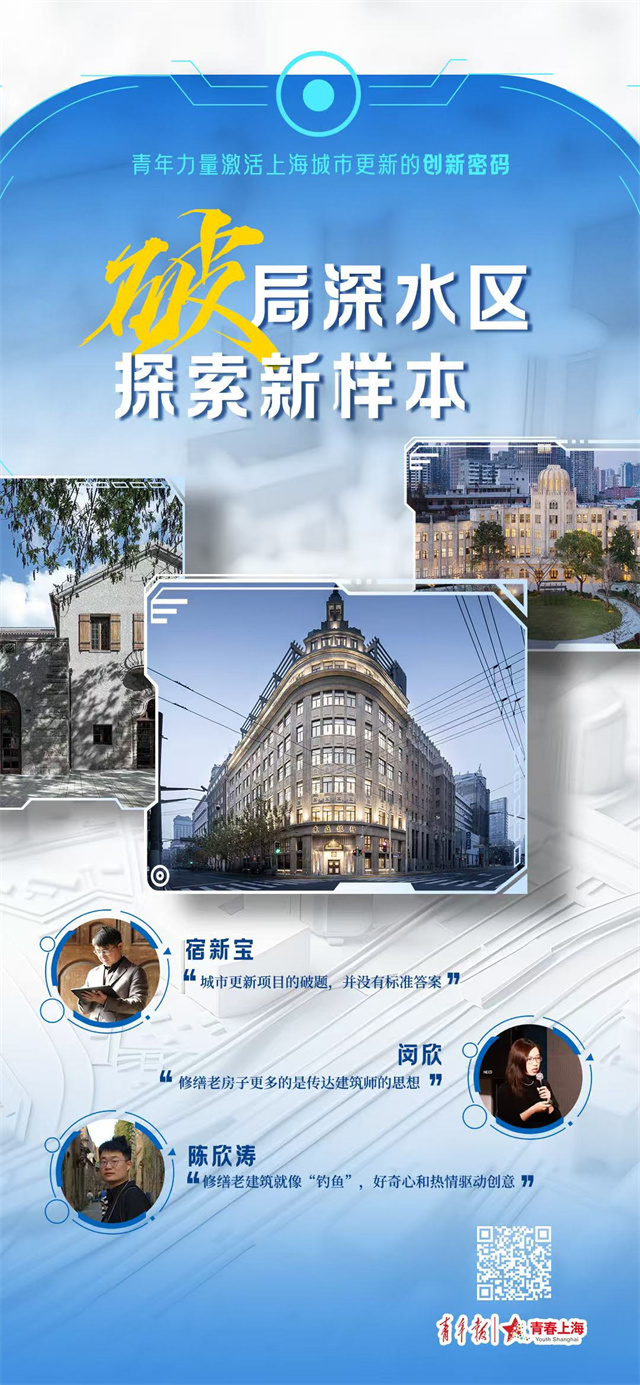

青春上海|当上海城市更新走入深水区 年轻“解码人”向着历史和未来索求答案

青年报·青春上海记者 冷梅

新年伊始,万象更新。上海一大批出圈的地标吸引着众人目光:外滩源、沙美大楼、老市府大楼、圣三一教堂、豫园二期三期、新天地板块、北外滩世界会客厅、北外滩中心、雷士德工学院、上生·新所、蟠龙新天地……这些城市更新的优秀样本,皆出自华东建筑设计研究院之手。

蛇年开年,城市向新。青年报专访了这个对上海城市更新作出贡献的团队,与华东建筑设计研究院有限公司副总经理、城市更新与历史建筑保护设计中心主任宿新宝,还有操刀这些城市地标的年轻一代面对面交流,深入探讨上海城市更新的经验之谈。城市更新,远不止是物理空间的简单重塑,它更是一场关乎城市文明演进的深刻社会实验。其终极目标,是打造一座既能承载全球城市发展雄心,又能容纳市井烟火气的“人民城市”。而达成这一目标,需要跳出工具理性的局限,在效率与公平、传统与现代、秩序与活力的多维象限中,精准探寻一种动态平衡,让城市的每一处角落都能绽放独特光彩,让市民在城市发展中收获满满的幸福感与归属感。

抓住老建筑的魂:既要深谙历史,也要自己解读

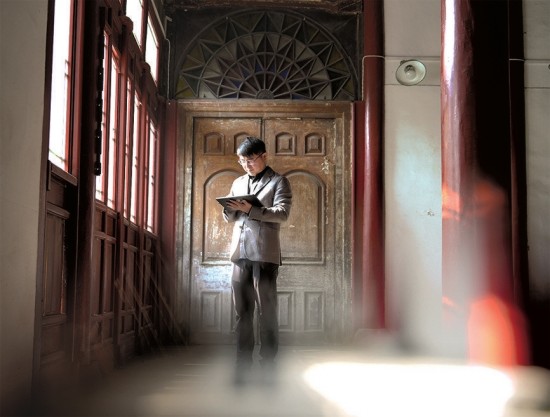

雷士德工学院。

“做老房子修缮,它的结构设计和新建筑不太一样。我们有自己的结构团队,更熟悉老房子的结构特性,也有一套独特的工作方法。”别看闵欣年纪不大,这些年,她已在上海多个知名建筑的更新项目中独当一面。北外滩的新晋地标雷士德工学院旧址、复兴公园里的INS新乐园、外滩第一立面的轮船招商总局大楼、外滩第二立面的东亚银行……这些项目,为她积累了丰富的实战经验。

如今,闵欣进入历保院已有13个年头,作为历保院创建后的“初代员工”,这些年,她跟随宿新宝参与了不少重大项目。“那时候的我们确实被赋予了更多机会。虽然也有总师帮我们看图,但在工作计划、设计理念上,每个人都有很大的自主权和自由度。我们主动寻找答案,自行安排工作进度,处于充分自然生长的状态。”秉持以解决问题为导向的工作方法,没有答案时,闵欣就对接行业专家资源,主动探寻。也因此,她前期成长速度极快。

闵欣 85后 主要代表项目:东亚银行、上生·新所哥伦比亚总会、雷士德工学院旧址

对闵欣来说,人生最大的转折点是东亚银行和哥伦比亚总会两个项目。“东亚银行位于外滩第二立面,这栋历史建筑从建成至今,业主从未变更,其保护之完好,在上海的老大楼里十分少见。业主方对大楼的排线管道等细节都能如数家珍,这为我们开展更新设计提供了极大帮助,让我们少走了很多前期弯路。”她说道。

“那时,我开始明白,修缮老房子并非只是简单把坏的修好、脏的墙面弄干净。更多的是传达建筑师的思想,体现时代变迁下人们对空间品质、功能焕新的新要求。当然,从设计初衷到理念落地,修缮设计方案不能凌驾于建筑本身的历史文化价值之上。我们既要深入了解历史,也要做出自己的研究和解读,还要对其现状与未来进行充分评估。”

在执行东亚银行更新项目时,闵欣发现,设计这栋大楼的建筑大师对大楼结构、机电技术极为熟悉。这位大师崇尚现代主义,不喜欢烦琐装饰,在空间色彩上追求简洁,在大厅、楼梯间、电梯间等区域,有着一以贯之的装饰语言。在更新板块,设计团队计划在室内增加一座楼梯,在顶层增设一个多功能空间,这些新建部分既要符合当代技术发展,又要与过去的建筑艺术效果相协调。“我们尊重建筑师的理念,理解其思想后,也用当代技术语言予以回应。”

第二个让闵欣引以为傲的项目,是位于上生·新所的哥伦比亚总会。“当时,哥伦比亚总会的外墙采用黄沙水泥,与我们常见的精美建筑外墙材质截然不同。它带有一点美式乡村风格,外墙粗犷,满是沙砾感,岁月风化的痕迹记录着曾经的历史肌理,修缮之前就十分打动人。”

大楼外墙的修缮方案颇费心思。如何能修补好破损墙面,同时高度还原和保留当年外墙迷人的艺术效果? 团队为此做了大量研究和测试。“常规一些住宅外墙会采用水泥拉毛,让墙面拉出一个个小的尖头。”但是,这栋大楼显然没有采用常规工艺。最终,团队采用拉毛拍平工艺,将拉毛的尖头拍平,形成随机的图案肌理。而隔壁的哥伦比亚总会健身房,则采用刮糙做法,让墙面呈现更为粗粝的肌理。

闵欣回忆道:“刚来上海时,我对这里的历史建筑并不熟悉。最早参与的项目是北虹中学,有一次去北虹中学的路上,曾路过雷士德工学院旧址。那时,我还不知道它的名字和历史,只是不经意间回眸一瞥,就被它的哥特式穹顶深深吸引。”

她未曾想到,若干年后,为配合北外滩片区更新,自己会深度参与雷士德工学院的改造,这座建筑深深触动了她。改造后,学院门前大片绿地恢复了开阔的草坪格局。从东长治路开车过去,远远就能看到它漂亮的穹顶结构。车子逐渐靠近,眼前的建筑愈发清晰,闵欣的成就感也愈发浓烈。“这些老建筑是我们了解这座城市历史的重要窗口,它连接着过去与未来,让上海的人文精神、城市底色得以不断延续,生动传承。”

用研究推动设计:修缮老建筑就像“钓鱼”,好奇心和热情驱动创意

雷士德工学院。

1994年出生的陈欣涛进入历保院已有4年,其硕士研究方向就是建筑历史遗产保护,专业相当对口。刚入职时,陈欣涛就接触到北外滩世界会客厅入口局部改造任务,负责基础建模以及立面的一些细节装饰。

“应上级要求,现代建筑师也需要使用一些装饰手法,我们向现代主义建筑大师赖特学习,运用一些介于古典主义和现代主义的装饰,这成为我入职后的第一堂实践课。”陈欣涛发现,走上工作岗位后认知也是全新的。学生时代的设计想法太过抽象,学校里学不到的落地实践,在项目现场实现了应用落地。

学生时代陈欣涛总认为中西方的建筑审美泾渭分明。“有些花格窗,一看就是苏州古典园林,特别容易陷入思维定式。可是,做完这个项目之后,我发现很多西方建筑师也会用到一些相似的设计理念。后来,我会下意识地觉得这是赖特,那是一些西方装饰艺术派的风格。原来,东西方建筑美学也经常中西贯通。”

在历保院,“用研究推动设计”成为许多人的工作准则。陈欣涛在学生时代就擅长研究,正是这一优势,让他在众多应聘者中脱颖而出。“设计不是单纯的空想,它需要依据当下此地的实际情况,在修缮现场反复推敲、不断求证。”

入职第二年,陈欣涛参与了位于复兴公园的 INS新乐园项目。“虽然它不是历史保护建筑,但地处上海历史风貌区。在材料运用上,团队花费了大量心血。”该地块商业定位为电竞潮玩,如何让年轻人喜爱的潮流元素与历史风貌区的古典优雅气质完美融合,成为团队追求的设计理念。

最终选定的材料是陶板,陈欣涛解释道,其材料本质就是烧土砖,是中国历史悠久的陶土建筑用材。“它的砖红色基底富有历史质感,与整个风貌区的视觉体系协调一致,展现出中国传统文化深厚的底蕴。对运营方来说,陶板又是一种新兴材料,其烧制形体不局限于砖块,还能变换成各种工艺造型。”该建筑运用的陶板造型呈波浪形,既有波浪形的板材,也有竖直的陶棍格栅,通过巧妙组合,让建筑外立面呈现出灵动的线条感,与整个风貌区的融合堪称神来之笔。

黄浦路106号保护性综合改造工程也让陈欣涛感触颇深,尤其是建筑木百叶窗的求证过程充满戏剧性。该项目位于世界会客厅旁,是一栋巴洛克风格的古典主义建筑。在二期修缮时,团队对建筑使用的老式木百叶窗展开了严谨细致的考据。

在10年前修缮时,所有木百叶窗都被更换了,为了确定其具体形态,项目团队查阅了大量历史照片,却始终无法得到确切答案。然而,一张偶然间淘到的明信片,清晰记录了这栋建筑百叶窗的原始形态。“它和现在的形式大不相同,原来的木百叶是对折式的。”陈欣涛回忆,“这下就说得通了,为什么其他历史照片中都难以确定百叶窗的存在,因为对折后,它们藏在窗框墙壁后面,远看根本无法察觉。”

陈欣涛 90后 主要代表项目:INS新乐园、黄浦路106号

这个偶然的发现,让整个团队得以用更客观的方式还原修缮这栋建筑。陈欣涛兴奋地说,整个过程就像“钓鱼”,充满偶然性,而这种不确定性别有一番滋味。“我们满怀好奇心和热情,同时也具备足够的耐心。”

陈欣涛最近正在跟进三林文化馆项目,修缮老建筑时,团队也在尝试新的理念和思路。“以往的修缮逻辑,更注重建筑形制和外观的复原。比如,在三林文化馆的修缮中,很多老木头柱子已完全失去使用功能。但我们会说服业主方和施工单位,依然保留柱子原样,美观的需求已退居其次,重要的是展现历史的真实。回过头来看,历史建筑的价值,应该更少受到后人审美要求的影响,需注重历史材料的一致性。”施工前,团队考据后列出一张超长的试样清单,涵盖施工要求、细节、试样等若干细则。这张试样清单就如同修缮老建筑的情况说明书,需要与施工单位反复核对说明,以确保修缮工作严谨细致。

如今,陈欣涛对城市更新也有了自己的理解。什么是新,什么是旧? 老建筑就一定要与现代技术相悖吗? 显然不是。作为90后,他认为城市更新更应与潮流大势、数字化浪潮、新质生产力进行更密切的对话。“目前,我们也在开展数字化监测以及数字更新方面的深入研究,越发感受到这个行业能够被AI技术、大模型等前沿科技深度赋能。”再看那张超长试样清单,如今还需耗费大量人工成本,未来若借助数字科技形成标准化的数字更新体系,必将让整个行业提质增效,他对未来充满期待。

城市更新进阶之路:从单栋修缮到片区活化

哥伦比亚总会。

作为华东建筑设计研究院有限公司副总经理、城市更新与历史建筑保护设计中心主任,宿新宝已是带团队的好手。在他看来,城市更新项目的破题,并没有标准答案。这些年来,上海一直也在摸索中前行,通过分级分类的更新方式,解决这座超大型城市的治理难题。

上海核心城区有着众多历史建筑、风貌保护区等成片历史街区,这些区域堪称“最难啃的骨头”。既要改善民生,又要兼顾历史建筑的保护。2023年上海市规划和自然资源局列出10个试点更新单元,宿新宝和团队同时推进了外滩“第二立面”以及黄浦老城厢的更新单元。所谓更新单元,不再局限于单栋个体建筑,而是扩展为成片区的更新单元,需要考量长远功能型策略,实现片区功能性的提质增效。在此过程中,还提出了慢行街区、复合街区以及立体街区等新概念。

什么是慢行街区?宿新宝以外滩更新为例:前几年,如何将南京路外滩沿线的流量转化为“留量”,成为城市管理者探讨的重要课题。通过调研发现,南京路上的区域大客流普遍集中于主干道,人流并没有广泛渗透于各条支马路。其实,外滩的每一个街坊内部都有它的“毛细血管”,当人流从主干道逐渐分散到街坊弄堂,不但能缓解主干道的交通压力,也能让更多人深入这些弄堂。人们可以坐下来喝杯饮料,或是四处逛逛,深度体验上海的魅力。当人流的移动速度慢下来,街区的商业活力和生态也就会被调动起来。这正是“慢行街区”的意义所在。

如今,上海城市更新的主题,已从单一建筑的保护修缮,拓展到整个街区活化的保护再利用。例如,成功出圈的外滩源一期,便是“慢行街区”的概念雏形。“慢行街区”已成为未来类似外滩这种历史风貌区、历史街区更新的重要方式。“原来点状的单体历史建筑更新只涉及一家主体,而更新单元涉及多家主体、产权单位,实现难度高出数倍。但美好的愿景有望在未来10~20年间在上海逐步成为现实。”宿新宝表示。

宿新宝 80后 主要代表项目:外滩“第二立面”、上海老城厢地区(嘉里金陵路项目、豫园二期三期等)、北外滩地区

宿新宝团队还深度参与了黄浦科创区的城市更新项目。中央科创区位于黄浦世博片区,即原来的江南造船厂附近,这里是上海本土工业的起点。

中央科创区是黄浦江沿线最后一块“大衣料子”,东邻黄浦外滩金融集聚带,西接徐汇西岸金融城,是上海中央活动区、黄浦江两岸提升能级活力的重要节点。在这个更新项目中,多个建筑呈相对孤立的点状分布,如中央科创区的科技会客厅选址“海军制造飞机处旧址”,飞机库东北面的将军楼红楼、球形船厂等,工业遗存散落各处。可通过可视化方式展示这些实物遗存,为中央科创区注入历史文脉。另一方面,在科创区新建部分,注重将空间和环境更好融合。局门路一带街区特色为小路网、窄道路,在街区打造时保留原有特色,提升人的舒适度,而非单纯追求高层建筑的坪效,打造慢步街区,让功能业态更加多元复合。

而立体街区的概念,以外滩为例,则是关注外滩“第五立面”,“第五立面”指的是屋面和露台。“我们去看陆家嘴三件套,不是只有外滩滨江这一种视角,还可以站上外滩的‘第五立面’。这些建筑屋顶错落有致,作为景观公共空间、消费场所以及地标性的区域形成了全新的立体街区,为城市带来新活力和新的商业价值。”

[对话]

上海城市更新进入攻坚深水区

青年报:上海城市更新的案例是否对全国的城市更新具有引领和示范作用?

宿新宝:正在推进的上海案例非常多,各种模式都有,上海的创新性探索其体量是最大的。上海的经验确实比较成熟,城市更新需要丰厚的资金支持。目前,上海的城市更新在理念技术和案例上,特别是公共历史建筑的更新上,成为全国的领跑者。但是,城市更新最大的难点在于资金投入和收益回报如何达成平衡,从而才能实现“可持续的城市更新”。目前,上海城市更新进入攻坚深水区,就不再是单纯的技术问题,涉及到管理和机制,它需要调动多元主体的多元参与,这对上海的城市治理能力提出了全新挑战。如果各方面路径都跑通,解决了市场化难题,才可能成为可复制推广的“上海样本”。

青年报:团队多年扎根上海城市更新重大项目,有很多优秀案例,可以讲讲这是一群怎样的年轻人?

宿新宝:我们团队非常年轻,以80后、90后为主,一半以上都是90后。我的出身是历史建筑保护设计院,该院2008年成立,至今已有17年历史。追溯历史,上海真正开始对城市文化遗产进行规范化保护和利用,是在2010年世博会前后。这是一群年轻人在修老建筑,深耕十余年,他们也在用年轻的理念、创新的思路参与上海城市建设,成为历保建筑更新中做得最久的团队。人年轻,资历却很老。我把我们团队称为“历史建筑解码人”,当然也是新的历史创造者。我们用的是现代的保护理念和方法。我们直接和时间打交道,“解码”是对历史和历史建筑的充分、持续认知,知识的广度和深度直接影响价值的判断;同时“解码”需要对建筑的敏感性,对现场的敏感、对历史信息的敏感和事物间关联性的敏感,有时可能像“侦探”一般。“解码”只是认知,更重要的是在充分认知和挖掘、展示价值的同时予以保护和利用,让建筑“延年益寿”并焕发活力,让当代人进得去、用得好,安全舒适还能感受到设计感。

青年报·青春上海记者 冷梅

编辑:郭佳杰 陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐