科学智能创造奇迹:脑脊接口让瘫痪者重新行走!

青年报·青春上海记者 刘昕璐 通讯员 殷梦昊

人工智能与科学研究的深度融合,再出重磅成果。复旦大学3月4日消息,就在前一天晚上8点,全球首批第4例、通过脑脊接口让瘫痪者重新行走的临床概念验证手术在复旦大学附属华山医院成功实施。

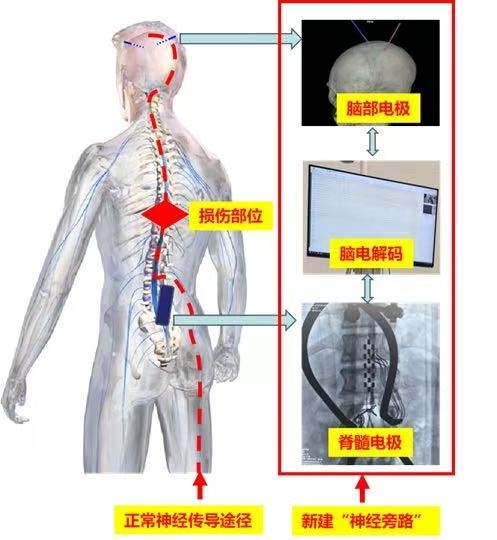

让瘫痪者再次站立和行走,这一跨越“不可能”的奇迹,源自复旦大学类脑智能科学与技术研究院加福民团队全球首创的“三合一”脑脊接口技术——通过微创手术在脑与脊髓间搭建“神经桥”,仅需4小时同步植入电极,术后24小时,人工智能辅助下患者即可恢复腿部运动。

曾被宣判“永远站不起来”如今亲历“奇迹”

脊髓损伤导致的瘫痪,在医学界一直被视为“不治之症”。走路,本是再简单不过的事,对千万瘫痪病人而言,几乎是遥不可及的梦。

今年1月-2月,该团队已联合复旦大学附属中山医院成功完成全球首批3例临床概念验证手术,严重脊髓损伤患者在两周内实现自主控腿、迈步行走,标志着脊髓损伤治疗迈入“神经功能重建”新纪元。

瘫痪两年后,34岁的小林(化名)在术后第14天,依靠自身运动意图,行走超过5米。“放在以前,这事我想都不敢想。”曾被宣判“永远站不起来”的小林正亲历这场奇迹的发生。2月27日,小林从老家广东如期来到中山医院第一次术后随访,康复进展比预期还迅速。

两年前,小林在离地面三米高的地方不慎坠落,导致脊髓外伤后截瘫。尽管治疗手段极其有限,但小林和家人一直没有放弃任何可能。两年来,他做过不少康复训练,在妻子陪伴下辗转昆明、广州、北京等地求医。

去年10月5日,复旦大学官方微信公众号发布加福民团队的研究成果,他从中获悉,加福民团队研发的新一代用于脊髓损伤患者的植入式脑脊接口技术取得新进展,正在招募志愿者。他当天就报了名。

人的脊髓一旦损伤,大脑和脊髓神经元之间的联系就会被动中断,轻者造成机体的部分感觉丧失,重者半身不遂、四肢瘫痪,甚至全身瘫痪。神奇的是,术后第一天,3位受试者都可以躺在床上自主抬左右腿。

当时,在场所有医护人员都“感到不可思议”——对于脊髓损伤患者,远端肢体受到的影响最为严重,患者脚背翘起说明其踝关节活动正常,印证了脑脊接口使患者的神经通路得到重建。

1月8日术后,小林的身体变化快到以“天”计算。“我现在要做些类似‘解码’的工作,努力用意念来控制自己的身体重新学会走路。我是抱着顺其自然的心来的,手术能有这样的效果,我非常开心。”小林坦言。

同样感到重获新生的,还有来自河北的小赵、来自山东的小温,以及这次从塞尔维亚受伤辗转到华山手术的海员小周,他们分别在2月5日、2月25日、3月3日成功手术。

“这几位截瘫患者治疗效果符合甚至超出我们的预期,初步证明新一代脑脊接口方案的可行性。2家医院、4例手术的完成,也证明脑脊接口技术可复制可推广。这不仅是技术的胜利,更是瘫痪患者重获新生的开始。”加福民表示,下一步将持续优化、迭代该技术,让更多脊椎损伤患者重获行走能力,造福全球上千万患者及其家庭。

在大脑和脊髓间搭建一条“神经桥”

脑机接口,是在躯体与外部设备间创建连接通路,大脑神经元发电形成的脑电波会被接口识别,进而通过外部设备实现所谓的“意念”控制。这也是埃隆·马斯克(Elon Musk)采取的技术路线。这一思路默认患者肢体已“报废”,只能接入外部设备,比如机械臂、遥控轮椅、鼠标。

加福民则选择了另一条路——通过植入式脑脊接口技术,在大脑和脊髓间搭建一条“神经桥”,采集、解码脑电信号,给特定神经根进行时空电刺激,让瘫痪者再次掌控自己的肢体,而非依靠外部设备。

设想很美好,现实却很骨感。放眼全球,经验几乎为零。唯一先例,来自2023年瑞士洛桑联邦理工学院团队在Nature发表的论文。他们通过采集数据、电刺激、神经解码等手段连接神经通路,让患者自主控制瘫痪肌肉。

原理基本一致,但具体方法和效果迥异——瑞士方案要在患者双侧开颅,植入两块芯片,创面达到两个掌心大小,极易导致感染。此外,脑部和脊髓的手术,间隔长达2年。而加福民团队采取微创手术,通过2个直径1毫米左右的电极芯片植入到运动脑区,脑部、脊髓的手术可以在4小时左右一次完成,手术效率较前者显著提高。

这是因为加福民团队采取了“三合一”的方法,将多台设备集合为一台脑部植入式微型设备,不仅大大降低手术创伤,也有助于提高脑电信号采集稳定性和效率,具有“高精准、高通量、高集成、低延时”的特点。

目前可用于植入人体的成熟电极通道数比较少,信息量受限的情况下,如何实现对人体运动解码的实时性、准确性,是团队面临的最大挑战。解决办法,就是设计一套运算速度快、运算能力准确、算力需求低的轻量级AI算法模型。

“如果患者想抬腿,但算法没有解码出来,或者只是晚了几秒,患者可能就会摔跤。”加福民说,团队花了将近3年时间,才在算法层面实现了对大脑运动意图实时解码的突破。此外,每个人的脊髓生理结构都不一样,且人体运动非常复杂,站着抬腿和坐着抬腿的脑电信号都会有所差异。如何精准刺激脊髓特定神经根,是另一个难题。

为此,加福民团队搭建了电刺激参数-神经激活-肌肉骨骼运动仿真计算平台,根据仿真人受到电刺激后的仿真计算结果在电脑上调整参数,排除掉大多数无效刺激参数,效率大大提升。

如今,在患者康复训练现场,红外动捕摄像头用于实时记录患者步态。团队每天记录下患者的脑电、肌电和步态等康复数据,用于进一步优化仿真模型,相当于把人给数字化,精准控制病人的运动意图和肢体动作。随着模型不断优化,病人逐渐适应模型,就会越走越好。

多年与脊髓损伤患者打交道,加福民认为康复过程的最大痛点就是患者信心。区别于传统康复方法时间长、见效慢,新一代脑脊接口技术让患者在每天的训练中都能够看到自身变化,治疗信心和意愿也大大增强,从而进入正向循环。

下一步,加福民团队计划继续联合国内多家临床单位,开展更多脑脊接口临床概念验证工作,积累更多真实数据,进一步迭代算法。同时,团队将完善“三合一”颅骨植入式脑脊接口微型设备,完成第三方产品型式检验,做好产品注册临床试验准备。在此基础上,他们还将研发针对脊髓损伤患者的系列神经调控新方法、新技术,如针对轻症患者开发穿戴式神经调控装备、多模态运动监测系统等。

青年报·青春上海记者 刘昕璐 通讯员 殷梦昊

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐