新增松鼠与鸟类观测,上海自博馆启动新一年“我的自然百宝箱”活动

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

已累计吸引超过470万人次参与的“公众科学家”行动今年又将扩容。3月22日,上海自然博物馆(上海科技馆分馆)“自然共生:2025我的自然百宝箱”年度公众科学活动正式启动,今年,这一活动将聚焦“公众科学创新实践”与“城市生物多样性保护”双主题,通过五大子项目构建公众参与的科学实践网络,为全球超大城市中公众参与生物多样性保护提供上海方案。

今年新增两项公众科学项目

据介绍,“我的自然百宝箱”科普品牌已经连续开展9年,累计吸引超470万人次参与,培育“公众科学家”百余名,形成“科学家-公众-青少年”的参与网络,其创新模式已入选生态环境部“生物多样性优秀案例”。今年,依托“听见万物”小程序平台升级,这一活动还将再度“升级”。

上海自然博物馆“我的自然百宝箱”项目负责人余一鸣告诉记者,本年度活动在之前的项目基础上,又新增了两项新的公众科学项目——城市赤腹松鼠调查和崇明东滩鸟类调查,并对官方数据小程序进行了更新,与此前的项目“上海昆虫家谱”更新、“上海蝴蝶监测”、“动物路杀调查”一起形成五大项目,共同开启科研数据的采集。

与此同时,通过数字平台迭代,引入中国科学院西双版纳热带植物园“联盟图片搜索引擎”,优化“听见万物”小程序的AI物种识别、数据可视化及排名机制,让公众可以得到更多查询识别物种种类的渠道。据介绍,该平台现有注册用户4万人,累计收集数据2.4万余份,已成为长三角公众参与生物多样性的枢纽。

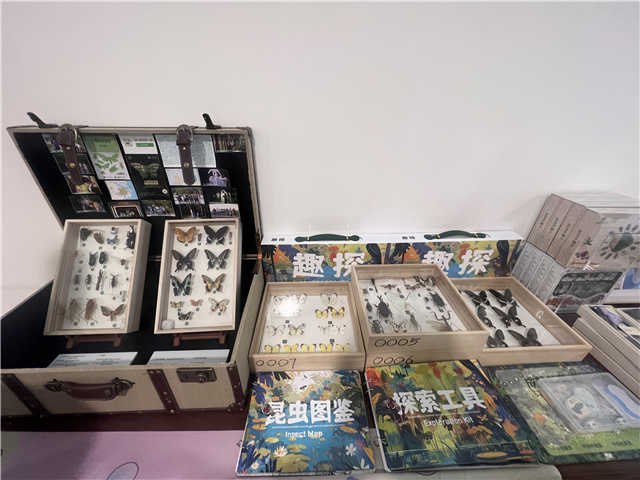

除了收集数据,自博馆还计划将公众科学活动进一步推广到中小学,进行科普教育创新。计划推出“城市昆虫挑战赛”及“校园公众科学计划”,打造博物馆-学校-社区联动的自然教育网络,配套开展30余场工作坊、科普讲座及“城市昆虫”主题展览。通过“自然联络员”制度,联动馆方“青少年科学诠释者”“科学家面对面”“一平米博物馆”等活动,构建阶梯式科学素养培育体系。

公众力量帮助上海生物“画卷”更清晰

据介绍,“我的自然百宝箱”此前的上海昆虫调查项目在去年已收集昆虫记录超9000条,助力《上海昆虫名录》新增400余个本地物种。公众的力量让上海的生物“画卷”更为精准和清晰。

“上海蝴蝶监测”项目专家、大城小虫工作室负责人宋晓彬告诉记者,今年项目目标更加明确,主要目的是了解上海蝴蝶的分布点位。“上海有不少珍稀品种的蝴蝶,有些蝴蝶在上海可能只有几十只,属于非常小的种群,仅靠几位科学家的力量无法完全覆盖全上海范围,需要依靠生活在上海各处的志愿者力量,深入到上海的各个角落,发现的点位数据可以供科学家进行分析,来形成整个上海蝴蝶的分布情况。”

他表示,春天正是观察蝴蝶的好时节,有些品种只有这个季节才能观察到,比如上海有一种黄尖襟粉蝶,每年只在春天出现,夏天化蛹后,一年里就再也见不到了。“对蝴蝶的观察和分析可以直接反映出一些地方原生植物的多样性以及植被的健康情况,这都是我们这一项目开展的生态意义。”

今年新增的“赤腹松鼠调查”项目同样希望发动公众的力量来获取更多数据。项目专家、上海城建职业学院教授刘群秀告诉记者,上海城市里分布的松鼠大部分都是赤腹松鼠,科学家前期所开展的研究工作主要是针对松鼠的日常活动范围、生境选择以及喜欢选择什么树种等,但始终无法攻克一个难题,即上海究竟有多少赤腹松鼠。“做了七八年的松鼠研究,但询问我上海究竟有多少松鼠,我还是无法回答。”他表示,希望通过更多人的参与,来帮助解决这一难题。

据悉,即日起,市民可通过微信搜索“听见万物”小程序,完成注册并选择参与项目,持续参与年度项目的志愿者将有机会获得上海国际自然保护周组委会认证的志愿服务时长,项目组颁发的年度优秀公众科学家证书等。未来,“我的自然百宝箱”项目所衍生的“城市昆虫”展览等科普资源还将辐射至周边城市,推动跨区域生物多样性数据记录。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐