青年时评|只要我们记得,他们就活着

青年报·青春上海评论员 张逸麟

33岁的陈静与她的妹妹来到了宁夏固原市的任山河烈士陵园。在清明之前,她们为每一座墓碑祭扫,在墓前摆上一束菊花和一颗糖,“我觉得那时候战士打仗很苦,给他们买点糖,很甜”。

在这片陵园中,长眠着红军长征和解放战争等时期牺牲的391名烈士,至今仍有一百多名烈士没有找到姓名。可人民从未忘记他们,每年都有不少于5万人次到此祭扫,缅怀先烈。这里还有一个长达29年的传统,每个清明节,宁夏固原二中和弘文中学的新生们都会徒步往返108里地,风雨无阻为英雄扫墓。晚间返回学校时许多学生已经筋疲力尽,可等候的家长们却对此表示支持,“哪怕只是万分之一,也希望孩子能够体验一下先烈的苦。”

记得他们,是对先烈最大的尊重。在建立新中国的过程中,有太多烈士奉献了自己的青春和生命,他们中的很多人都没有留下名字,但以英雄的名义被一代代国人铭记。无论是孩子们翻山越岭的苦,还是墓前糖果的甜,都是在跨越时代,与英雄共情、共勉。

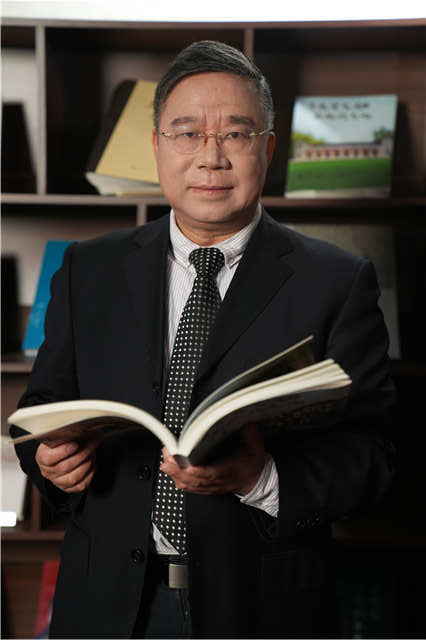

记得他们,是对我辈最好的激励。在英雄的墓碑前追忆过往、洗涤心灵,在史书和传记中汲取先烈的奋斗意志和奉献精神,牢记他们保家卫国的志愿,能让当代青少年更懂得如何在这个时代燃烧青春,为国为民。

今天是4月1日,这一天有一个特殊的印记——81192。24年来,王伟烈士生前“拼了命也得把技术追上去”的遗志,激励着无数中国军工人奋发图强,我们靠独立自主,不断增强国防力量,海陆空火箭四军都手握足以震慑宵小的重器。时至今日,外国军机早已没有勇气和实力再对我们的本土抵近侦察,王伟烈士的经历永远不会再出现在中国的海岸线上。

王伟烈士的墓碑前,摆满了歼-35的模型,爱人阮国琴今天给王伟写去了一封信,“我在新闻里看到福建舰下水了,电磁弹射,全球领先……我哭着笑了,阿伟,你看到了吗?这盛世,终于如你所愿。”一代代国人通过接力奋斗,向历史、向世界展现一个强盛的中国、一个百姓安居乐业的太平盛世,这就是对每一位先烈最好的告慰。

每到清明,纪念祖先、纪念英雄是中国人流传千年的习俗,人们用追忆和缅怀,让这些英雄不被埋没在历史的尘烟中,因为他们就是历史。只要我们还记得,他们就活着,活在丰碑上,活在人心中。

青年报·青春上海评论员 张逸麟

编辑:陆天逸

编审:陈晓培

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐