青年人物|这位青年艺术家花一个月回收数千个玻璃瓶,最后还原一片“森林”

青年报·青春上海记者 范彦萍

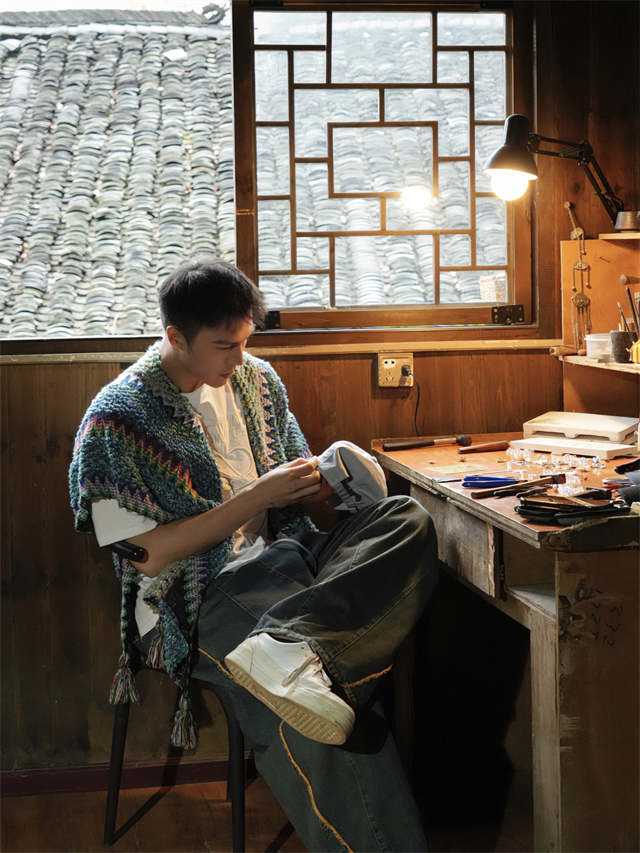

从奢侈品店的展陈设计师到自立门户成为艺术家,1993年出生的顾天予的决定很决绝。

艺术是什么?顾天予不想给它设限。前不久,他耗费了一个多月的时间搜集了商场、酒店等城市公共场所的玻璃瓶,清洗、打磨了近一吨的玻璃原料,制作成了惊艳的公共装置。

在顾天予看来,所谓环保艺术装置,绝非用垃圾营造一个装置,展示结束了再当垃圾扔掉,炮制更多的垃圾。

用废弃物营造一片森林

希望颠覆公众对环保的认知

走进兴业太古汇LG1北厅,这里出现了一片春意盎然的“魔法森林”,这是顾天予融合非遗花丝盘丝的工艺思维创作的大型公共艺术项目《焕然 Reborn》。

用废旧钢筋打造高约3米的树状雕塑,树上熠熠生辉的叶片,则为从兴业太古汇商户、办公楼、酒店回收的废弃玻璃瓶制成,林间还驻留一只由废弃牛仔布、钢筋与玻璃制成的机械鹿,与作品主题重生相互呼应。步入森林中,清脆鸟鸣应声响起。

其实,一开始接到ESG环保主题的创作邀请时,顾天予心生顾虑,觉得这个挑战不小。

顾天予过往的作品充满了奢华感、破碎感,如今要和废弃物结合起来,他一度觉得自己接不了这个“烫手的山芋”。

环保艺术装置怎么设计?他查阅了很多资料,发现大部分国内外的环保艺术家会将回收废弃物堆垒在一起,重新转变艺术形态。

在调研过后,顾天予发出了一个灵魂拷问,“以一辆由废弃自行车拆下的零件打造的艺术装置或者一个由废弃塑料瓶打造的玩偶为例,一旦展示结束了,它们将何去何从?进入市场流通了吗?二次三次展示了吗?它们的结局大概率是又变成一堆垃圾。为了环保主题的创作,反而炮制了更多的垃圾出来。这听起来有点悖论。”

顾天予非常抵触艺术创作打着环保的旗号,把垃圾拼凑成艺术装置。他打算做一些不一样的创作。

《焕然 Reborn》这件作品以森林为主题,顾天予的创作理念是:树是生命之源,代表了朽木逢春。马上就要迎来世界地球日了,他希望缔造一个森林场域。

玻璃在可回收物里属于低价值回收物,大部分废品回收站都不回收。这次,顾天予却想到了让它作为材料的主角,重新焕发新生。“人无法违背本心,说一堆垃圾赏心悦目。我希望所谓的废弃物也能营造出纯净的感觉,奢华又漂亮。颠覆公众对环保、废弃物的认知。”

回收数千个玻璃瓶和数百斤废钢筋

让它们焕发新生

既然是森林,必须要有树,树上还有树叶。

不妨回收商场、酒店、办公楼的废弃玻璃,制作成树叶,让它们在商场重生?这个念头萌发之初,顾天予兴奋不已。但实际操作过程中却遇到了一些困难。比如他原来的设想是既然是春天的主题,就回收绿色的酒瓶。但实际回收来的玻璃大部分是透明的,有水壶、玻璃瓶、碎杯子、碎酒瓶等,甚至酒瓶里还有残留的酒渍。

花费一个月时间累计回收了两三千个玻璃瓶等,顾天予做的第一件事是对它们进行清洁,然后再切割、打磨。实际的作品重量有一吨。

玻璃制作的工艺很难,而且因为是大型公共艺术装置,要考虑会不会对游客产生伤害。他在苦思冥想之后,决定将电镀和电铸珠宝工艺运用到玻璃创作中。将铜附着在玻璃表面进行保护,相当于给玻璃穿上了一身“盔甲”,和其脆弱的属性形成反差。

他还回收了600多公斤的废弃钢筋作为树干。钢筋看上去有些呆板,需要做S型柔化处理。他采用了非遗掐丝技艺,通过排线的方式,形成空间构造。

每根钢筋需要纯手工制作,工作量有些大,前后花费了三个多月的时间。树的高度不能超过4米,装置进门的时候又遇到了难题,门的高度只有2.5米不到,所以需要将装置拆解才能运进商场,再重新组装。

顾天予告诉记者,自己在苗族探访时对苗银技艺情有独钟。“苗族有个传统,女儿出嫁时会送给她们苗花的银饰。可以说,苗银不仅是苗族人日常生活中的装饰品,更是他们表达情感、传递祝福的重要媒介。”

这一次,他参考了中国传统技法,采用苗银锻造技艺,让废钢筋焕然新生。

最后,顾天予还为这座森林制作了三个围板。他介绍说,这是受中国园林元素启发,让人们可以仿若在园林中移步观景。来到不同的楼层,从俯视角度看作品,每个角度都会有不一样的体验。“其实我想表达的是,人生通过淬炼,每个地方风景都不同。不同的阶段,需要换个角度思维。我也希望通过自己的创作,唤醒大众的认知,哪怕你看上去普普通通,但如果你足够努力,也可以像我的作品那么漂亮。”

“虽说玻金塑纸衣里有玻璃的一席之地,但玻璃很难降解,如何循环利用也是我需要考虑的。”顾天予透露说,这些玻璃的零部件会像乐高玩具一样,重新拆解、组合,不断地流通展示,以新形态呈现在新的作品里。“可以说我的作品没有废弃,永远在循环。”

融入非遗技艺

让年轻人爱上中国传统文化

翻开这位青年艺术家的履历,堪称漂亮。去年,全球设计与艺术领域具有影响力的国际奖项之一——美国MUSE Design Awards 缪斯设计奖2024年度获奖名单公布,顾天予的作品《璨然》《铃吟》脱颖而出,斩获艺术及手工类2项金奖,作品《铃吟》同时获得法国D&A设计发现奖。

其实,他并非一毕业就走上了艺术家之路。

顾天予曾在奢侈品行业从业2年,从事商业体搭建,视觉相关的橱窗陈列统筹设计。

当看到许多国际品牌启用的橱窗设计绝大多数是国外的艺术家设计后,他觉得有些不公允。“其实国内有非常多高水平的艺术家被埋没了,他们应该走向国际,被大众看到。”

在顾天予看来,大众对艺术的认知有些狭隘,会将艺术直接等同于雕塑、油画、水彩画等。

曾经的他也是这么认为的,从小学工笔画、素描、油画等绘画技艺的他本科到上戏新媒体数字媒体专业学习后,打开了眼界,看到了电子媒体和艺术融合的可能性。之后,在伦敦艺术学院攻读纯艺硕士的经历又颠覆了他过往的认知。“原来,艺术不是闭门造车,是不同文化碰撞后的产物。它可以是大型珠宝、可以是回收材料、可以是三维立体的绘画等等,没有确定的界线。”

很多艺术家喜欢给自己贴标签,但作为青年艺术家,顾天予希望能撕下这些标签,期待自己的作品是多场域的。他也会在小红书等互联网平台上传播自己创作的过程。“现在的年轻人讲究斜杠、多元。我也一样,没有所谓的标签,我希望每个阶段的我都会有所成长,用作品传递正能量。”

艺术作品往往反映了一位艺术家走过的路、经历过的事。为了汲取灵感,他喜欢到各地旅游,和不同城市的人聊天。在贵州、江浙一带,他了解了苗银、蓝印花布非遗技艺。他还学习了鹤庆的古法造纸技艺,拜访了当地的非遗传承人。

2024年4月,顾天予受New Era邀请前往贵州,深入非遗苗银圣地探索帽饰的独特美学,为一名知名歌手量身定制一款有苗银元素的帽子。

最后的成品让人惊艳:帽檐的拼接寓意破茧成蝶,也代表民族美学与街头风格的碰撞;从苗族文化萃取对女性的美好祝福,帽身镶嵌清脆的流苏铃铛、摇曳⽣动的蝴蝶,局部⽤苗银和蓝色⾮遗料器灯⼯玻璃进⾏对撞和交融。

顾天予将创作的过程通过短视频的方式记录下来。刘雨昕看到视频后,感动不已。

“艺术并没有凌驾于生活之上。谈到非物质文化遗产的产品,大部分人会和老气挂钩。我的理解是艺术家不要为了追求非遗而非遗,而是和创作紧密融合起来。只有设计更多年轻人喜欢的作品,才能让非物质文化遗产更好地留存下去。”

谈及未来的规划,顾天予表示,今年希望和商场、政府部门合作,在更多公共空间展示自己的作品。明年可能会在几个美术馆做展览。

青年报·青春上海记者 范彦萍

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐