拨云见日,这本书探寻“曹操墓事件”背后的真实

青年报·青春上海记者 郦亮/文、图

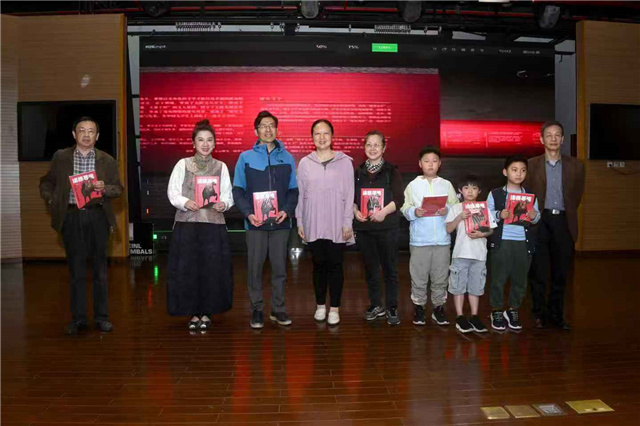

2009年河南安阳西高穴村的一座东汉大墓经考古发掘,被确认为魏武王曹操的高陵。此发现立刻引起社会各界的高度关注。上海科普作家协会第十四期会员科普作品沙龙4月21日在瑞金二路街道社会文化活动中心举行。会上作家吴苡婷和读者分享了她的新作《追根寻迹——探寻“曹操墓事件”背后的真实》。

由上海科技出版社推出的《追根寻迹》,也是复旦百年人类学丛书的第二本。应该说,曹操高陵的发掘和认定与复旦大学有着千丝万缕的联系。2010年,复旦大学现代人类某实验室正式向全国征集曹姓男性参与Y染色体检测,这也引起了公众的广泛兴趣。而《追根寻迹》一书正是想让读者深入地了解这一考古发现及其相关的科学事件。

吴苡婷告诉青年报记者,她是从2017年初开始着手撰写此书的。作为一名科技记者,吴苡婷对很多前沿科技,尤其是生命科学,有着深入的了解。最初,她将重心放在了解基因科学上,并“复盘”当时复旦大学科研团队工作的来龙去脉。在写作中,她努力将科技考古中的先进技术悉数呈现,这些技术包括碳十四断代法、热释光断代法、钾-氩断代法、铅同位素方法等。

在厘清科学内容的同时,吴苡婷又开始梳理历史考古学的部分,她选取了各大报社相关稿件中的关键信息,然后根据时间主线进行梳理和展现。经过将近8年的努力,她终于完成了《追根寻迹》一书,这是一本跨越了历史学、生命科学、新闻学和社会学四门学科的专著。

吴苡婷说,在写作的过程中,她越来越倾向于认定西高穴大墓就是真正的曹操墓。在书中她列出了九大确切证据链。包括从考古学上看,大墓的面积和规格是那个时代最大的;有帝王级文物的出现(西高穴大墓出土了一圭四璧);出土的器物规格不同寻常、东汉末年的风格十分显著;墓地位置与文献完全对应;从地理角度看,大墓也不可能是姚襄和冉闵的墓地;古邺城有两座帝王级的陵墓,鉴于西晋末年的八王之乱和西晋帝陵的规模,大墓也不是王原陵;大墓中没有印玺是因为生前明确“玺不存身,唯绋是荷”;那些小石牌真正的名称是“遣策”;曹操不安葬在老家亳州是因为遵守宗法制度等。

同时,吴苡婷在书中也饶有兴致地探究了曹操墓与上海的不解之缘。陆机和陆云两人都出生于今天上海市松江区的小昆山一带,两人是西晋的著名文学家。在书信中,两个人讨论过曹操墓里当年流出来的文物。这些书信保存在清朝文渊阁《四库全书》所收陆云文集《陆士龙集》中,有数十封之多,其中一封谈到他在视察邺城时所见曹操墓陪葬品的信息。

在书信中,陆云见到的曹操遗物,有床荐、席具、寒被、夏被、介帻、平天冠、远游冠、严器(具)、疏、枇、剔齿纤綎、拭目黄絮、手衣、卧笼、挽蒲棋局、书箱、奏案、书车(岐案)、扇、要(腰)扇、笔、琉璃笔、砚、书刀等。文章中还透露,这些曹操遗物,在陆云检视之后的归宿是当天就送邺宫,也就是送到当时被监视居住的曹操后人、曹魏逊帝陈留王曹奂的王宫中。

青年报·青春上海记者 郦亮/文、图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐