在电波静默前,书写时代的句点

电报时代的落幕,恰恰反映出科技的进步。AI生成图片

青年报见习记者 林千惠

这是他们的第一封电报,也是最后一封。

中国电信杭州分公司电报服务将在2025年5月1日全面停止。3月末,这则信息一经公布,便如春日的柳絮般在网上飘散开来,成为人们热议的话题。在“电波消逝”前的最后一个月,发报台前的绿色格子信纸迎来最后的热闹——许多年轻人纷纷来到营业厅,在电报表格上的小格子里,郑重地落下笔尖。

年轻人对于电报的想象往往来自影视剧。图为《永不消逝的电波》剧照。

惜字如金的告别

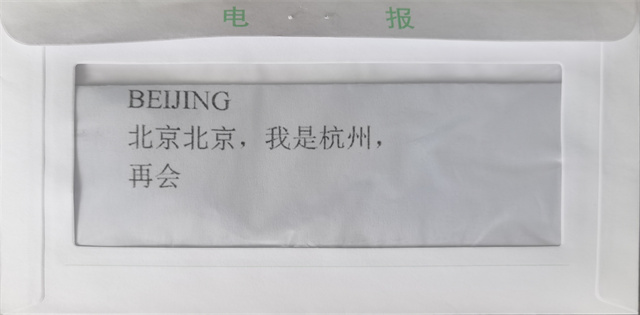

“北京北京,我是杭州,再会。”白色信封装着的词句简明扼要。3月27日,得知浙江杭州即将关停电报业务,23岁的北京大学生石鼎立即托网友朝北京发了封电报。“杭州的电报业务关停后,全国就只剩下北京还能发电报了。”石鼎说,“这是一种告别。”用这种方式,就好像是拿着对讲机,向远方呼喊。

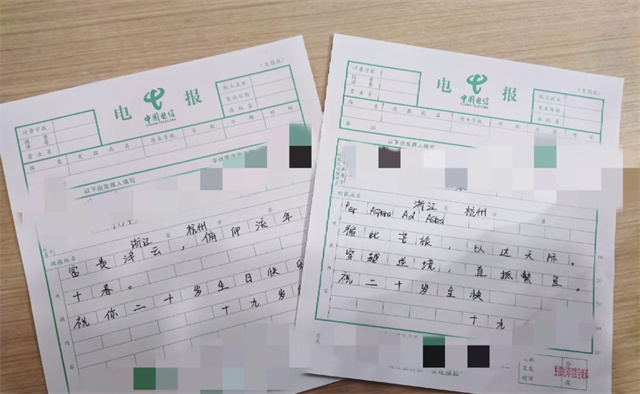

每个字1毛4分钱,石鼎共寄了两封,花费十元。他拍出的另一封电报只有九个字——像碑文般庄重:“纪杭州电报业务终止”——是写给电报业务的悼词。20岁的王雨豪则在电报里写下了更多的文字,因为这是寄给自己的生日祝福。他思索良久,选了欧阳修的词:“富贵浮云,俯仰流年二十春。祝你二十岁生日快乐。”

电报时代的最后一刻,发报人似乎自带一番使命,试图以行动抵抗时间的流逝。90后杭州人舒晨,从3月末到4月,不断地往返于营业厅,为那些不能亲自来杭州与电波做告别的人,代发一封电报。十来封电报的收信地址遍布大江南北,上海、江苏,四川、重庆,甚至远至辽宁。“有的人即将毕业,和同学相互送上祝福;有的人则是给自己加油打气。他们的电文看了让人感动。”她说。

年轻人对于电报的想象往往来自影视剧。图为《听风者》剧照。

最后的发报员

一切都充满了告别的氛围。舒晨起初并没有预料到这点。

2月初,她还和朋友像往常一样互寄电报,那时的他们,只把电报当作这个时代里一项萧条的平常业务。她去营业厅发电报至河北石家庄,接待她的工作人员对电报业务显得很陌生,工作人员不确定能否发送,消失了很久,才拿着一张纸回来。“发电报的人实在太少,连工作人员都对工作流程感到陌生。”她说。

然而到了4月,也就是电报业务关停前的最后30天,营业厅里已是另一番样子:这里专门辟出一块发报区域,数十人在同时写电文;工作人员也不再那么手足无措,而是专心地在旁边讲解书写电文的规则。“发电报用的是绿色格子的纸,我上一次去已不够用,改成了复印纸,来发电报的人实在是太多了。”舒晨回忆。

王雨豪从上海赶往杭州,在一个假日的下午一点来到营业厅。三四张桌子前都坐满了人,台阶上也坐着正在写电文的人。他找了把椅子,垫在椅子上写。太久没用笔写字,每一笔都显得那么生疏。光是思考写什么,他就花了20分钟,这在平时发微信打字时是绝不会有的犹豫。除了像他这样的年轻人,还有许多长辈带着孩子前来。“老一辈的爷爷奶奶,或者爸爸妈妈带着小孩子,也许是想让孩子感受一下电报的氛围。”王雨豪说。

复古电报机。

写好电文后,需要交给工作人员,再由专门的发报员发送。“4月初写的电文,要到4月底才能发出去。因为人太多了,而营业厅只有一个快退休的老先生会发报技术。”舒晨说。整个流程透露出一种遥远的古朴感,让她印象最深刻的就是必须用现金支付,“发电报需要检查身份证,且只能收现金,一个格子一个字,标点符号也算。”舒晨说,最后算出来电报费的零头甚至还会有分币,“好在工作人员很灵活,会帮忙抹零。”

舒晨看过不少人写电文时的样子,很多人表现出了不适应。一张信纸,几十个格子,一字一字地写。这是人们多久没经历过的事情了?“要填地址、区域,许多小细节大家都会忽略。”舒晨在营业厅观察到,“有些人会漏掉电话号码等信息。好多人现在其实是不知道怎么写信的了。”

遥远的想象

舒晨第一次收到电报单时“稍微有点失望”。她原本以为会像写信一样,直接收到手写的格子纸,结果却是“一张打印好的纸”。“我这才知道,电报需要有人在中间转译。”她说。

“我第一次见到这样子的信封和里面的电报单。用订书机订着,也不想破坏它,就这样慢慢拆开,这个过程很新鲜。”石鼎这样形容自己收电报的感觉。有位杭州网友一下子给他发了两封电报,原来是因为字太多,电报单子不够,只好将内容拆成两封,“我们是陌生网友,但他很有意思,看我是在读学生,有感而发,信里描述杭州天气,又写借由杭州电报业务终止的机会令我们两人可以通信。”

石鼎托网友从杭州拍到北京的电报。受访者供图

舒晨想象电报的发送过程:“发报员在房间里戴着耳机,一手拿着电报纸,一手敲着电报机转码,有时要去查下类似字典的东西,看看某个字的代码是什么。”石鼎根据上课的知识,说得更科学:“我认为电报发送应该是根据原文,查看电报的译码本,将其转为特定的电码格式进行传输。收到电码后,再按照译码本进行翻译,转为明文。”

但他们都没见过电报员的工作,时隔太久,这些想象最终都停留在脑海中。王雨豪把电报定义为“复古”:“电报本身在我的人生经历中并没有特别之处,我更多的感受是对一个老物件,即将淹没在历史长河中的遗憾或伤感。”他喜欢收集上世纪八九十年代的老物件,自己买了一台打字机,还拍胶卷相片,在他看来,电报和这些老物件一样,都承载着相同的怀旧氛围。

是告别也是前行

离开营业厅时,王雨豪带走两张电报空白信纸作为纪念,贴在了寝室的布告板上。“布告板上有我去各地游玩时收集到的明信片、徽章,还有参加各种活动收集到的小物件。”他扳着指头算。除了引用欧阳修的词为自己送上生日祝福外,他还发了封电报,引用了一句拉丁格言,翻译过来是“循此苦旅,以达天际”。而趁着北京还能收发电报,石鼎给自己发了一封有幽默性质的电报,内容写:“收到速回微信。”

王雨豪给自己的生日祝福。受访者供图

“微信是通过网络传递信息,电报是用编码格式传递,不同时代的技术形成了鲜明对比。”在“微信”和“电报”的微妙碰撞里,石鼎有所感悟,“同样是文字,微信可能几秒钟就发出去了,但发电报需要字斟句酌,惜字如金,再由电报员发送,这个过程截然不同。”

“需要思考如何在有限的语句中表达自己的情感。”平时用微信交流时,王雨豪很少有这样的斟酌,但在写电报时,他却会花很长时间去构思句子。

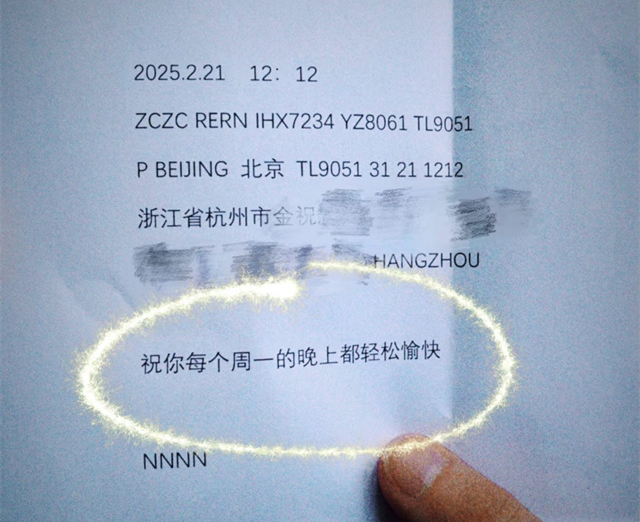

这种态度差异是有缘由的,舒晨解释道:“微信太随意,想发什么就发什么,而电报缺乏时效性,反而显得珍贵。”给她的电报里,朋友这么写道:“祝你每个周一的晚上都轻松愉快。”舒晨曾说过类似的话,没想到朋友认真记在心里,通过电报,回忆完成了远航,重返她身边。“很多东西也许隔了两周,你就遗忘了,但通过电报,你又想起了那一天,会蛮开心的,就像把记忆固定下来,成了形。”舒晨说。

“原来沟通是珍贵的,没那么容易得到的。”王雨豪反省说。他想起木心的诗歌,诗里描述过往的“车马”“邮件”都很慢,并把这种慢和“一生的爱情”联系在一起,“曾经电报是效率最高的工具,但科技发展越来越迅速。我希望通过电报提醒自己去珍视人与人之间的沟通,而非把沟通全当成需要处理的信息。”他说。

舒晨收到的朋友发送电报。 受访者供图

“我出门去发电报时,爸爸提了一句,说杭州电报要落幕了,没再多说什么。”舒晨说。相比起具有浪漫情怀的年轻人,经历过电报时代的长辈更多只是轻微的伤感。因电报谢幕赶来的人太多,电信营业厅的工作人员忙得团团转,教大家发电报的行文格式,数字数算钱,又收现金找钱,被逼得太累抱怨,“我听到工作人员说,这么多人,电报这个东西现在又没有用了,一点时效性都没有了。”

石鼎并不否认这点:“电报业务的消失,代表着我们时代的向前,也是时代发展的见证。”不必遗憾,只是纪念,在怀念的那刻,也庆祝着科技的向前。正因如此,舒晨觉得,电报时代的最终落幕,她“说不上遗憾”,电报有消失的那天,电波也有消逝的最终日:“所有东西都有结束的那一刻,而电报的历史使命已经完成了。”

那么在最后的时刻,年轻人留住的是什么?想了想,王雨豪说:“我们留住的是一个纪念,一个时代的象征。”

青年报见习记者 林千惠

来源:青年报

- 相关推荐