当电子显微镜下的纳米晶格化作星云画卷,“科艺融合”在此有了具象感!

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文、图、视频

当高倍电子显微镜下的纳米晶格化作星云画卷,当细胞膜的褶皱被赋予岩层的史诗感,科学与艺术在此展开有趣对话,常常听到的“科艺融合”一词,在此有了具象感。

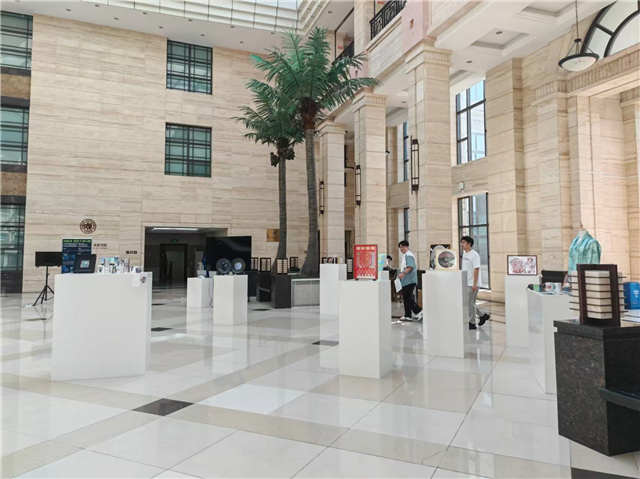

作为纪念复旦大学建校120周年的文化项目,由复旦大学智能材料与未来能源创新学院主办的“微影奇境·匠心构梦”科学艺术展5月19日在江湾校区廖凯原法学楼一楼拉开序幕,当微结构的影像表征邂逅新的奇遇,一场科学与艺术的微观交响正奏出美妙的音乐。

大学生微结构摄影作品被二次创作

作为创新学院4月成立以来的首场大型文化活动,此次展览通过微结构摄影作品和艺术再创作,呈现了一场科学与美学的跨界对话。展览特邀国家级非遗传承人、中国美术学院、上海交通大学、同济大学、东华大学、华东理工大学、上海理工大学的师生共创,呈现40幅精美绝伦的科学艺术品,其中非物质文化遗产“过门笺”、黑陶盘、漆画、AIGC数字短片、Touchdesigner实时交互影像等现代和传统技术的碰撞令人耳目一新。

记者获悉,展览核心展品全部源于全国大学生微结构摄影大赛上海赛区的优秀作品。通过高倍电子显微镜,科研人员捕捉到材料表面0.1微米级的精细纹理,这些通常只在实验室才能见到的图像,经过艺术家的二次创作,焕发出全新的生命力。

在展厅中央,映入眼帘的是浓郁中国风的剪纸作品《脉络未来》,这幅反映有机单晶生长的显微镜像,在日照市莒县过门笺传承人于红的巧手下化为精美的非遗艺术品。日照市莒县“过门笺”是2009年联合国教科文组织公布的“人类非物质文化遗产”。

另外两幅非遗艺术品《星月夜》和《蝶恋花》,来自中国黑陶文化之乡“日照黑陶”代表人物邢葆东老师的倾情创作。有机小分子半导体材料和MOF材料的独特花枝形状,正在黑陶盘上如同画卷般诗意铺展。

微观世界因灵动创意被赋予全新律动

当科学拥有了艺术的温度,当科研学会了生活的表达,每一件展品都凝聚着创作者无限的想象,传递出令人振奋的创新力。

来自中国美术学院的两位同学刘鑫宇、李云哲创作了AIGC数字短片和一系列实物文创。“这是我们根据东华大学同学提供的原图而创作。原图拍摄于兰花花瓣细胞的偏光显微图像,双折射效应下细胞壁的层状结构如深海波纹般神秘。我们的艺术作品将兰花细胞结构幻化为海洋精灵,以短片与实物文创联动,多维呈现深蓝生命的实验性美学。”刘鑫宇告诉记者。

在此次全国大学生微结构摄影大赛上,复旦大学智能材料与未来能源学院研究生郭晨珂和朱天客,提供了一张电极裂纹与锂枝晶的分布图,这张照片是在锂金属电池循环实验后的常规SEM观测中发现的。原本的研究目的是观察充放电过程中锂枝晶的生长和电极结构的破坏,但在高倍率充放电后,郭晨珂发现,电极表面形成了大范围的裂缝网络,而裂缝中又生长出大量枝晶结构。这种“破坏与生长并存”的形态让她联想到干涸土地中萌发的生命,因此将作品命名为《生机》。

不承想,这样的画面还被艺术专业同学进一步解构成全新的律动和艺术创意。基于这一画面,两个截然不同的艺术作品诞生了。其中,中国美术学院的何琳同学创作了装置作品《穿行》,以铁丝交织混凝土与自然石材,象征城乡穿行的生活状态。同样来自中国美术学院的陈一心同学则展现100片陶瓷大漆艺术品,从上方俯视,像极了一个“回”字,也寓意着100种原子土壤的“回”答。

“作为电池材料研究人员,我们通常关注如何抑制枝晶生长以防止电池短路。但在分析这张照片时,裂缝与枝晶共存的复杂结构引发了我的思考:科研中试图消除的问题(如枝晶),在特定视角下反而展现出独特的动态美感。这种科学现象与自然隐喻的偶然契合,促使我将它转化为传递‘困境中蕴含可能性’的视觉载体。而艺术专业同学的处理手法让我意识到,科研中我们总是用固定参数量化分析,却可能忽略微观结构本身的视觉规律。这种科学与艺术的碰撞,也许,在未来能帮我打开更多数据分析的新思路。”郭晨珂说。

将科学美育送到社会公众中去

此次展览同步推出限量版艺术衍生品,包括由微结构图案设计的徽章、明信片等。其中师生共创科普明信片区域,钙钛矿太阳能电池的微观结构被转化为充满未来感的插画,扫描二维码即可聆听科研团队指导教师的专业讲解。

作为开幕展的志愿者和首批观众,材料专业一年级研究生周婧同学深深折服于科艺融合的魅力。她觉得,科研路上,当换一种视角观察时,许多实验对象也许就呈现出不一样的美感,带来全新的创意,这对学习和科研工作的继续,同样会有促进作用。展览充盈着的诗意美感,也正给生活带来别样的小确幸。

“这次跨界合作为艺术专业学生提供了全新的创作视角,在科学工作中汲取艺术灵感,为今后提升全民艺术素养和科学素养实践提供了新范式。”中国美术学院社会美育学院院长竺照轩谈及观展感受。

此次校内展览持续至5月30日,其间,还将举办多场科学家与艺术家对谈、工作坊等活动。“之后,我们将开启巡展,走进中小学校、博物馆区、科创园区、工业厂区、居民社区,让更多的社会民众近距离感受科学之美,让普通人也能成为‘生活的艺术家’。”展览策划统筹负责人、学院党委副书记许妍介绍道。

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文、图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐