跨越文明的文化解码之旅

图片由AI生成

青年报记者 丁文佳/文 贾英华/图片设计

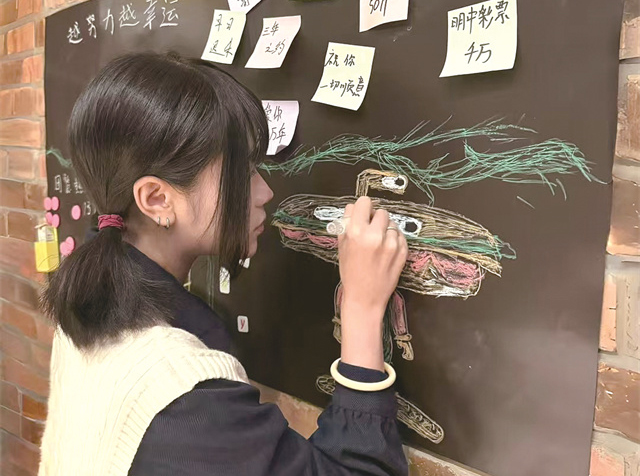

近日,一名年轻的英国网友给自己取了个中文名“夏延”,并尝试写下来。在社交平台上,她晒出了自己屏息凝神的书写过程,意外收获10万点赞。她未曾料想,这些歪歪扭扭的笔画竟见证了一场互联网时代的文化破冰时刻。有中国网友留下了幽默的点评:“每一笔都落在我想不到的地方。”也有网友为她一笔一画展示正确的笔画顺序,在跨文化对话中织就了一张温暖的认知之网。后来她又苦练“订正”一番,当合乎笔顺规范的方正汉字出现时,这场关于“横竖撇捺”的文明对话,已然超越了单纯的书写教学。

在太平洋彼岸,20岁的美国大学生莉娜将方方正正的汉字,画成无数可爱的事物。在她的笔下,“交”像一只疲惫的小羊戴着贝雷帽,“典”是为两岁宝宝准备的生日蛋糕……随着与中国网友的交流深入,她不仅得知自己对某些汉字的想象,歪打正着地契合部分象形字本源,还顺势学习了汉字演变过程。这场汉字与插画的化学反应,意外叩开了古老文字的美学基因。

这些不过是互联网时代中外文化交流稀松平常的场景,但每每看到,还是会为敏而好学的态度、真挚友善的交流而会心一笑。学写汉字、说普通话,通常是外国人学习中文乃至中国文化的第一步,毕竟语言是融入一国文化的重要途径。但多数人还是选择实用高效的学习方式,并不会以“学究”姿态一头钻进语言学问。当越来越多的外国年轻人以“知其然”又求索“其所以然”的态度来探索中国文化时,无疑意味着中国文化的吸引力不断攀升。

在这一过程中,还有不少人主动提升难度。阿根廷小伙吴飞得除了标准的沪语,还能说很多连上海小囡都听不懂的郊区方言,他穿行在上海乡间调研当地方言的发展沿革,发布吴语视频吸引大家探讨;匈牙利青年墨花私淑吴昌硕、齐白石、陈国斌等大师,潜心篆刻,将篆刻当作了解中国文化的重要途径,发布的一系列作品让网友赞叹不已。

这些交流虽然隔着国界或网络,但人们通过中国文化这一条纽带而紧密串联起来,推动理解、尊重与合作。中国人素有文化自信的气度,尤其当下年轻人面对外国人的学习热情时,总能力所能及地给予积极反馈,让学习和交流实现良性循环。除了不断涌入外国青年的文旅消费市场,这何尝不是另一种高质量的中外青年文化交流?从个体学习到双向交流,这种“知其所以然”的探索精神正在钩织中外青年文化认知的更大版图。

青年报记者 丁文佳/文 贾英华/图片设计

来源:青年报

- 相关推荐