青年人物|和父亲一样迷上中国武术,00后希腊男生在上海一圆功夫梦

青年报·青春上海记者 刘秦春/文 常鑫/图、视频

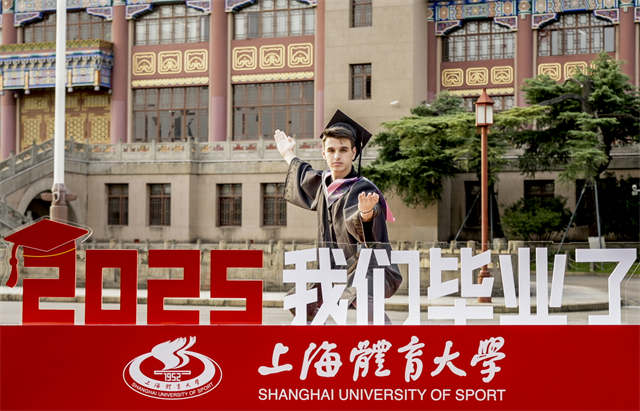

在上海体育大学武术学院的一隅,阳光洒在红色的练功服上,一位身姿矫健的00后留学生正全神贯注地打磨着武术动作。他叫马肖博,是今年毕业的本科生,家乡远在希腊。此刻,他正沿着父亲走过的路,在上海追逐着属于自己的功夫梦。

武术传承

融入生命里的功夫基因

马肖博的武术之路,源于父亲对武术的热爱。年轻时,父亲常被电视里的功夫节目和电影吸引,尽管当时并不知道那就是“功夫”,但心中已悄然种下武术的种子。后来,父亲在希腊寻得老师开始学习,可总觉得少了些什么,便毅然决定前往中国,寻找真正的武术之源。

1996年,马肖博父亲第一次来到中国,在洛阳找到老师学习了传统武术。2000年,他回到家乡,创办了当地第一家武术培训学校。此后,他每年都会回中国潜心深造武术,再回希腊教学。“他想把真正的武术带回希腊。”马肖博说。

2001年,马肖博在浓厚的武术氛围中出生了。“我不记得具体什么时候开始学武术,但家人说我两三岁时父亲就会带我做基本功训练,比如拉伸、站桩等等。”马肖博笑着回忆道,还翻出一段小时候的视频合集,“看,这就是我小时候练武的样子。”

视频中的小马肖博已经在一遍接一遍地练习武术动作,从最开始练习鲤鱼打挺一次次失败,到后来已经可以熟练地连续多个后空翻,很难想象这是一个外国小孩的童年日常。像所有严父一样,父亲希望他能继承这门技艺。小时候他也曾抗拒过:“我只是个孩子,只想玩。”但不知怎么地,竟然就这么一路坚持下来了。

“那你自己是什么时候爱上武术的呢?”面对这个问题,他沉思片刻,回答道:“武术对我来说,是一种生活方式。它不是我某天突然决定去做的事,而是从出生开始就伴随着我的一部分。它也很自然地就成为了我生命的一部分。”

这份热爱没有轰轰烈烈的转折点,却在日复一日的训练中悄然生根。小时候的马肖博,在希腊参加了许多武术比赛。凭借天赋和努力,常常斩获第一名。随着时间的推移,也有过对训练的厌倦。“输了比赛后自己就明白了,训练不能有一日懈怠。”

2023年,马肖博迎来了一场重要的比赛——在四川峨眉山举行的第九届世界传统武术锦标赛,共有53个国家和地区的6649名运动员、教练员参加比赛,竞争异常激烈。最终,马肖博凭借出色的发挥夺得第一名。“这是我的第一个世锦赛冠军,对我来说意义非凡。”他说。

命运指引

上海,武术梦的起点

高中毕业后,在各类赛事取得优异成绩的马肖博本可以免试进入希腊的大学就读。“但希腊没有武术专业,我觉得是命运指引我来中国。”马肖博说。

2015年,马肖博曾随父亲及父亲的学生到上海体育大学武术学院参观。走进中国武术博物馆后,他们看到了中国武术泰斗蔡龙云先生的事迹。蔡先生是“中国武术泰斗”,曾在1949年的全国武术比赛中获得冠军,他的拳法“刚柔并济”,正是父亲当年在洛阳所学的。

当时,他们的车正好停在武术学院外面,马肖博看着四周,心里感慨:“中国的大学都是这样的吗?这简直太酷了!”他也想来这里读书。后来,他成功申请到了中国政府奖学金,顺利进入上海体大武术学院学习。

“神奇的是,我后来的武术老师就是蔡先生的学生。”被上海体育大学武术学院武术与民族传统体育专业录取后,他每天勤学苦练,老师会帮他分析他的动作,纠正他的“希腊式发力”——“你的拳打得太猛,要像蔡先生那样,刚中有柔”。

然而,开学后,因为语言不通,马肖博在学习上遇到了不小的困难,很多课程都用中文授课,虽然他能理解老师的讲课内容,但回答问题时常常力不从心。不过,老师们很贴心,允许他用英语作答,这让他轻松不少。不管多难,他从没想过放弃,没有缺席任何一堂课,最终顺利完成了学业。

对于学习,马肖博非常严肃认真。他觉得这是无条件必须要做好的事情,即使对于即将来上海体育大学读书的表妹,他也持相同的态度:“学业上她要自己做好,我觉得这是一个成年人应当做好的事情,其他的我可以帮助她。”

刚入学时,他还是个腼腆的男孩,训练完只是默默坐在角落。直到有一天,一位名叫张佳政的同学主动找他聊天,像一束光照进了他略显孤单的世界。“他是我在武术学院的第一个朋友,也是我融入这里的最大帮手。”如今,他已经认识了很多朋友,收获了深厚的友谊。

除了训练和学习,马肖博的生活并不单调。课余时间,他会和朋友一起去吃饭、唱歌,假期还会一起旅游。“每种文化都有自己的魅力。”他说,“我觉得中国人待人的热情和友善,真的值得全世界学习。”

文化交融

成为武术交流的桥梁

经过在上海的学习,马肖博的武术水平得到了显著提升,前不久他还在2025年“文明对话国际日”暨“跨越山海聚浦江”主题活动上进行了武术表演。这里的老师经验丰富、知识渊博,对动作要求极高。“在希腊训练,达到一定水平就行;但在这里,老师要求动作必须百分百精准,必须要做到极致才行。”马肖博说。

在训练方法上,马肖博的父亲多年来不断改进,让武术学校的训练更接近中国模式,但仍有很大差异。在中国,大家把武术当作专业,训练时间长,有时一天训练两三次,早上早起训练3个小时,休息1小时后再训练3个小时。而在希腊,大家更多是把武术当作爱好来学。“在中国,人们通常在某一方面成为专家;而在西方社会,人们多是杂家。”马肖博说。

从希腊到中国,跨越千山万水,马肖博不仅学到了精湛的武术技艺,还感受到了中国文化的博大精深。他喜欢中国丰富的地域文化,每个省份都有自己的美食和方言,有自己独特的魅力。此外,他还对中国礼仪文化产生了浓厚兴趣,比如同学告诉他。敬酒时杯子要低于对方以示尊敬,他觉得这种礼仪很有意义,有时还会和朋友开玩笑地模仿。

在中国的日子,马肖博感受到了不一样的温暖。他说,“在中国,你可以把包放在任何地方,不用担心被偷,手机放那儿一会儿回来还在。”即使在深夜,上海的街头也很安全,“就算凌晨1点走在路上,也不用担心。”有趣的是,他把这些安全感也归纳为中国的文化之一,他说这是其他国家和地区没办法与之相比的。

接受采访后的第二天,就是马肖博的毕业典礼,即将毕业的他对未来充满期待。他打算留在上海继续攻读硕士学位。将来毕业后致力于推广武术。“很多人对武术的理解只停留在影视作品里,我想让他们真正了解武术的本质。”他还想让更多的希腊年轻人有机会接触中国武术。“武术不仅是一项运动,更是一种文化,我希望成为中外文化交流的桥梁。”他说。

“来上海学武术不是终点,而是起点,”他说,“我想一直走下去。”采访结束时,马肖博换上武术服,为我们展示了几个动作。阳光洒在他身上,他的眼神坚定而温柔。那一刻,我们仿佛看到了两个文明在他身上交汇、融合。他不只是一个留学生,更是中华武术走向世界的见证者与传播者。

青年报·青春上海记者 刘秦春/文 常鑫/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐