邮轮上的“移动课堂”,在“爱达·魔都号”上学习国际化运营是怎样一种体验?

青年报·青春上海记者 刘昕璐

收起课本,打包好奇。当上海工程技术大学旅游管理(邮轮经济)专业的45名学生搭乘的我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”划破大海时,一段极具行业前沿特色的产教融合实习实践之旅正式开启。这不仅是一次海上实习实践,也是“做中学、学中做”产教融合特色人才培养的生动实践,更成为上海工程技术大学“工程-管理-设计”黄金三旋翼战略迈向深蓝产业的坚实一步。

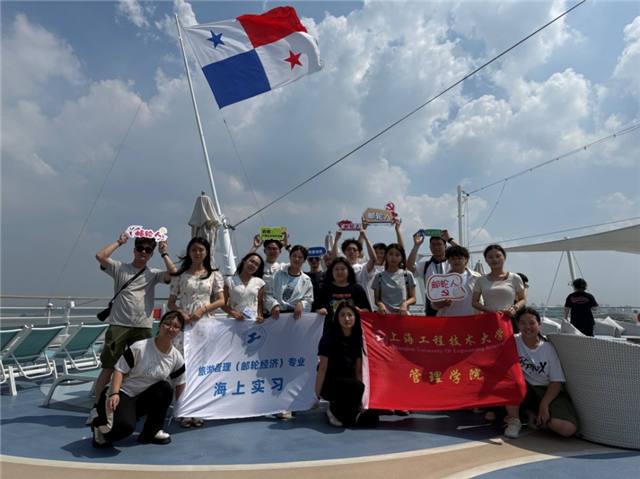

国产首艘豪华邮轮如何摘取“中国造船业皇冠上的明珠”?这艘“移动东方美学馆”在中外游客眼中有何独特魅力?带着好奇和欣喜,6月28日~7月2日,上工程管理学院旅游管理(邮轮经济)产教融合示范专业师生一行47人,登上“爱达·魔都号”,中日韩国际邮轮海上实习课之旅就这样特别开场了。

告别纸上谈兵,拥抱真实战场。这是学生们的热切期待。探究吴淞口邮轮港登船、离船流程和拥堵原因,评估“分时预约制”方案是否提升游客行李托运和登船效率;化身“购物体验官”,调查游客岸上购物满意度;发掘主题航线与小众航线的“蓝海”机遇;邮轮的信息过滤环境如何影响游客体验质量?……这些课题,也在启程前就牢牢印刻在同学们的心里。

从船长、酒店总监的分享到教授的学术启迪,同学们锤炼洞察力与创新力。在五天的海上移动课堂上,大家通过参观、调研、顶岗工作等方式,切身感受科技工程、商业管理、艺术设计三旋翼融合的魅力,也认识邮轮产业痛点,掌握国际邮轮核心运营模式,理解邮轮产业政策和市场趋势,领悟国产邮轮技术突破与文化产业链价值。

邮轮上,餐饮部的分享如同一场美食交响曲,管理者们娓娓道来如何巧妙化解餐厅高峰期的拥堵难题,如何精心设计菜单以满足八方来客的味蕾期待。那些关于客流疏导、菜品优化的智慧,让同学们看到了服务艺术的精髓。移步客房部,同学们发现了水上居所的独特魅力。邮轮舱房与陆地酒店的管理有何异同,处理客人投诉又有什么“黄金法则”,同学们的笔记记个不停。

娱乐部的讲解仿若一场点亮创意的盛宴。从主题活动的前期构思到海上陆地的联动执行,从氛围营造到体验升级,管理者们用一个个生动案例,向同学们展示了如何打造令人难忘的海上欢乐时光。人力资源部的分享也为同学们勾勒出清晰的职业蓝图。

“在邮轮免税店,我不仅学到了库存管理,还设计了针对不同客群的营销方案,企业导师直接采纳了我的创意!”学生张同学感慨。这种“学完就用”的模式,还让课本知识瞬间“活”了起来。

在邮轮产业加速复苏、竞争格局重塑的关键时期,真实的挑战呼唤创新的答案。上海工程技术大学旅游管理(邮轮经济)专业负责人孙瑞红教授表示:“邮轮产业需要既懂服务又懂管理的复合型人才,我们通过‘做中学’把课堂搬到产业链最前沿。”

记者获悉,根据课程设计,整个产教融合实习安排四个月,包括港口实习16周和一个航次的海上实习。8月底前,学子们将完成海上见闻与调研数据的汇总,精心完成实习报告,打造成果展示PPT,并在新学年开始时举行海上实习成果展。

时下,在上海工程技术大学,以“行走的课堂”打破学科边界,产教融合正在从口号变为学生成长的“加速器”。

当旅游管理专业的学生在中国首艘大型邮轮“爱达魔都号”上学习运营管理时,丝绸文化课程的学生正在用AI技术设计传统纹样,电子封装专业学生在半导体产线上封装“中国芯”,轨道交通专业的学生在为地铁制作培训微视频。

最近,上海工程技术大学通识教育中心还启动首个“程知计划—行走的课堂”研学项目——“一带一路”丝绸文化通识研学课程。研学团队启程赴杭州,开启沉浸式学习之旅。学子们上溯五千年良渚文明,下探当代AIGC设计前沿,从浙江省博物馆的镇馆之宝、宇树科技企业参访、非遗技艺体验到万事利企业的数字化设计平台,亲历丝绸文化从传统工艺到智能制造的华丽蜕变。来自机械工程学院的李同学原本对丝绸一无所知,但在AI设计环节,他开发的算法让传统纹样自动适配现代服饰。“科技能让文化传承更酷了!”他说。

青年报·青春上海记者 刘昕璐

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐