解密大脑“地图”,中国科学家“组团”出击

青年报·青春上海记者 刘晶晶

“宇宙暗物质”与“人类意识”,是科学前沿的两大未解难题。脑图谱研究为脑认知研究提供了脑网络结构的基础框架,能够推动脑认知研究,加速我们对大脑智能和意识的理解。中国科学家近日完成了一批脑图谱绘制工作,十项重要成果于7月10日在Cell、Neuron、Developmental Cell等国际学术期刊集中发表。其中,猕猴前额叶皮层单细胞分辨率的全脑联接图谱的首次绘制,助力中国在非人灵长类“大脑宇宙”的探索中取得领先地位。

绘制脑图谱,为解读人类大脑提供终极密码本

大脑智能起源于神经细胞的多样性、神经联接的复杂性,探究其本质是脑科学研究的战略制高点。为破解感知、运动、学习记忆和决策等重要脑功能的运作密码,脑图谱研究致力于绘制高精度的“大脑地图”——精确定位神经细胞、解析神经网络联接规律,从而为理解脑功能机制、攻克脑疾病及研发类脑智能提供重要支撑。

自神经科学前驱拉蒙-卡哈尔(Ramón y Cajal)创立神经元学说以来,绘制精细人脑图谱一直是科学界的终极目标之一。哺乳动物大脑的复杂性超乎想象,人脑包含近千亿神经元和上万亿神经连接,其高度的多样性、动态演化特性和物种差异,为全面解析“大脑奥秘”带来了巨大挑战。

此次中国科学家“组团”发布的研究成果,是中国脑科学迈向世界科技前沿的关键一步。研究成果覆盖了爬行类、鸟类、啮齿类、非人灵长类和人类等关键物种。

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(以下称“脑智卓越中心”)副主任(主持工作)师咏勇研究员表示,脑图谱是解密大脑“智慧密码”的战略基石。此次发布的系列脑图谱成果,成功解析了多个脑区神经元的全脑联接规律,揭示了不同物种脑细胞类型的演化模式,探究了脑组织发育与进化的关键机制,阐明了脑疾病中细胞组成变化,为理解感知、记忆、决策等高级认知功能,攻克脑疾病、启发类脑智能奠定了重要基础。

“组团”研究成果,呈现多方面亮点

非人灵长类脑图谱是中国抢占科技制高点的突破方向,非人灵长类脑研究是理解人类智慧的钥匙,更是国际竞争的焦点。此次“组团”发布的研究成果,在多方面都有亮点。

在范式创新性方面,首次绘制了非人灵长类前额叶单神经元分辨率的全脑联接图谱,揭示了猕猴大脑中神经元高度精细化的联接模式,为深入解析灵长类复杂认知功能的神经机制提供了理论基础,对启发新一代人工智能具有重要意义。

在进化独特性方面,团队利用华中科技大学苏州脑空间信息研究院自主研发的大体积猕猴全脑亚微米分辨连续精准三维成像技术(LV-fMOST),以及脑智卓越中心严军研究组自主研发的Gapr神经元追踪系统,重构了猕猴前额叶皮层中的2231个投射神经元,并深入进行了投射亚型的分析,揭示了猕猴前额叶皮层中存在的“精简高效”的神经联接模式,颠覆了“物种越高等,单神经元连接越复杂”的传统认知。

在技术自主性方面,中国自主研发的神经元重构系统,拥有处理PB级海量数据的能力。该系统结合了人工智能和大规模协同校对的技术,能够高效进行猕猴全脑的单神经元形态重构。

在技术发展方面,研究团队率先建立了灵长类大脑神经细胞特异性标记、调控和观测的工具集,为理解灵长类大脑的精细联接结构和认知功能提供了关键技术,是链接脑结构图谱和脑功能图谱的关键桥梁,标志着灵长类脑科学进入了精准细胞类型研究的新阶段。

研究成果也为脑疾病干预和治疗提供助力。团队绘制的首个健康人海马区的空间转录地图,以及阿尔茨海默病患者的海马区“病变地图”,为AD的早期诊断、鉴别诊断和干预提供了潜在新靶点。团队绘制小鼠脑出血后超急性期至恢复期的时空动态细胞分子图谱,揭秘脑出血后组织损伤与修复进程,为临床脑出血的靶向干预和个体化治疗策略提供了重要参考。

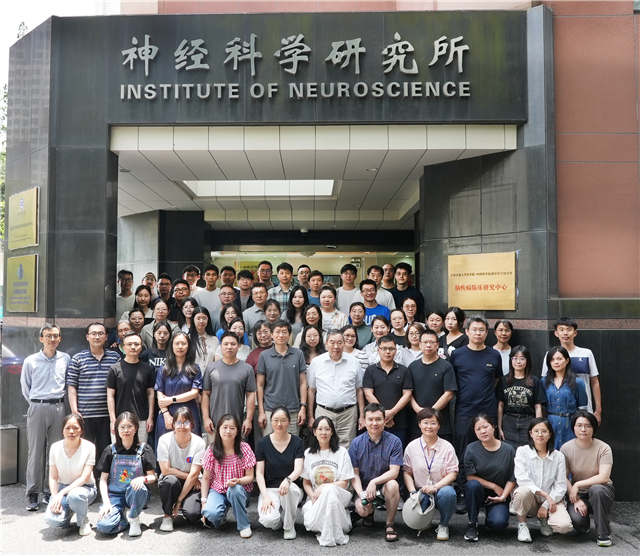

300余位科研人员联合攻关,实现AI技术创新应用

据介绍,这些研究成果汇聚了国内外30多个核心机构的300余位科研人员联合攻关。积极开展国际合作,包括来自法国、瑞典、英国等国的研究机构外国科学家与中国科学家通力合作攻关。以猕猴屏状核成果为例,汇集了国内外8个研究机构的92位科研人员的力量,还整合了法国卫生与医学研究院干细胞与脑研究所猕猴联接组图谱数据、华大生命科学研究院空间转录组技术、腾讯AI实验室算法算力优势等多方资源。

华大集团首席研究员、基因组多维解析技术全国重点实验室主任徐讯回忆攻关的过程,依然感叹于这是一次长期的接力式作战:“看到最后一张猴脑的芯片诞生时,非常激动,也叹服于这样工程化、有组织的大科学研究方式。”尤其是4项技术的100%国产化,也让他对未来充满期待。“这次合作是个起点,期待未来真正解密人类大脑的一天。”他表示。

人工智能技术也被创新性地运用到了研究中。中国科学院脑智卓越中心一群年轻科学家的工作,是为大脑绘制达到单个神经元精度的“地图”。通过近十年的时间打造工具、突破瓶颈,最终首次获得了世界上最大规模的猕猴全脑介观连接图谱——2231个猕猴前额叶单神经元的全脑投射谱。研究过程中,他们创造性地将人工智能的自动处理能力和“多人在线协作校对”的理念结合起来。

“自动重构难以接近100%正确,需要人眼把关才放心。”脑智卓越中心副研究员苟凌峰解释道,“但人工校对需要更大幅度地提高效率。”他们设计开发了一个高效的在线协作平台,让分布各地的注释人员能像“打游戏组队”一样,实时协同校对AI处理后的结果。最终,团队在2024年研发出了自动化的神经元重构系统——Gapr,不仅实现了PB级超大体量数据的高效处理,还整合了多项单神经元重构的创新功能,同时保证了结果的可靠性,真正解决了大规模神经元重构的效率和协作壁垒。

将建国际联盟,从猴脑向人脑探索前进

据悉,在中国国际大科学计划和大科学工程等国家战略的指引下,科技部将“全脑介观神经联接图谱”大科学计划(以下简称“脑图谱大科学计划”)作为重点培育的国际大科学计划之一,中国科学院脑智卓越中心学术主任蒲慕明院士表示,此次研究成果是“脑图谱大科学计划”在“十四五”期间最重要的成果之一,也是一次“大兵团作战”的团队攻关典型案例。

蒲慕明院士表示,脑图谱大科学计划的核心目标逐步聚焦在绘制非人灵长类动物和人脑全脑介观神经联接图谱。在该战略布局下,中国科学院脑智卓越中心、海南大学、华大生命科学研究院、上海脑科学与类脑研究中心等国内核心机构正在牵头,与全球顶尖科研机构及科学家开展深度合作,共同筹建“国际灵长类介观脑图谱研究联盟”,预计在今年9月正式成立,将进一步整合技术、平台、人员、数据等资源,形成更大规模的跨机构科研合作团队,加快推动脑图谱研究进程。

下一步,脑图谱大科学计划将依托脑图谱研究国际联盟,持续扩大国际合作,建立脑图谱技术共享平台,推动同步辐射X射线神经示踪技术在人脑图谱绘制的应用、单细胞时空多组学技术、AI算法和系统等新技术研发。同时整合大脑细胞图谱、联接图谱和不同尺度或分辨率的多模态数据,建立AI辅助的数据采集、分析、解释和验证手段,构建面向全球开放共享的“脑图谱数据库”,为理解人类大脑奥秘提供关键基础,推动实现“认识脑、模拟脑、保护脑”的目标。

“我们已经实现了从啮齿类到灵长类大脑的跨越,到2035年,预计可以完成猕猴大脑的重要区联接图谱的研究,我们最终的目标就是人脑的全脑介观图谱。”蒲慕明表示。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐