老照片里的上海表情:那时的人啊,一心向前

青年报记者 唐骋华/文 受访者/图

摄影师许海峰最近出了一本“旧”的新书——《世纪之交的上海表情》(同济大学出版社出版)。

说它新,是因为新鲜出炉,纸页擦刮蜡新,散发着淡淡油墨香。内容却是旧的——都是摄于上世纪末本世纪初的老照片,最早的几张距今三十多年了。照片与照片的间隙配了不少文字,一些是许海峰回忆当年拿着相机游走于街巷的场景,一些则近似闲谈,像和老友“噶讪胡”,自带一种有一搭没一搭的松弛感。

松弛让人打开心灵,很容易地被影像带入往昔岁月。

弄堂“拷”出烟火气息

那是一段对70后、80后上海小囡来说既熟悉又陌生的岁月。

熟悉自不待言。书中照片拍摄于1993年至2005年之间,恰好是我们这代人的少年和青年时代。充满烟火气的弄堂,人满为患的公交车,人头攒动的轮渡口,热火朝天的市政工程,刚建成的东方明珠,以及人们形形色色的衣着、表情、神态,一下子把我拉回到那个尚且谈不上富裕,但里里外外充溢着乐观,对未来怀揣着美好憧憬的喧闹年代。

有几张照片特别对我胃口。

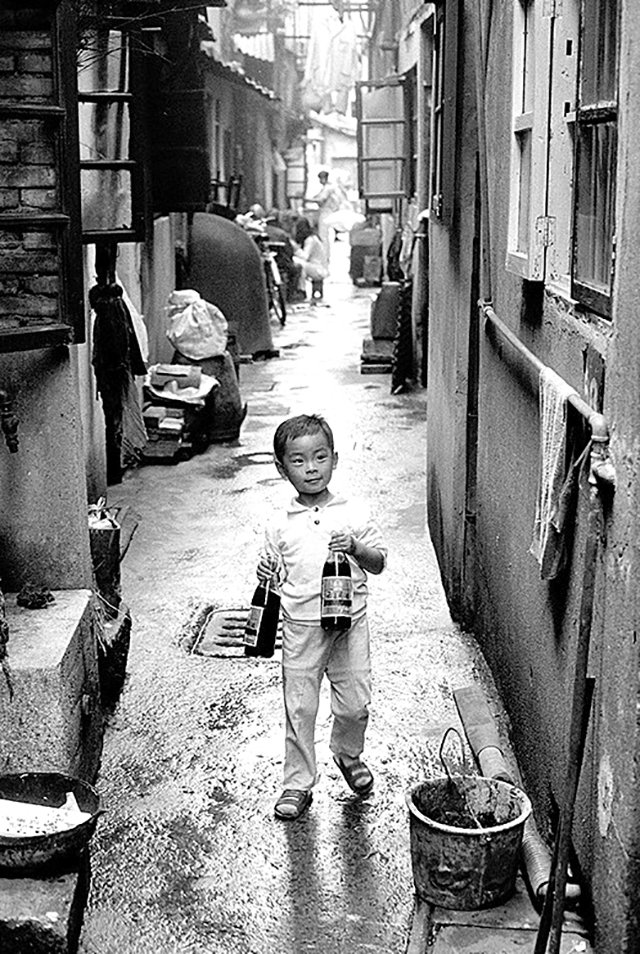

拷酱油的小男孩。

例如这张1994年在天宝路拍摄的照片,一个小男孩拿着两瓶酱油,走在弄堂湿漉漉的石板路上。我想,很多80后小囡都有被姆妈指示去酱油店拷酱油的经历。那爿小小的店铺,柜台前永远挤满人,年幼的我要费劲地挤进去,踮起脚尖,用粮票换取所需调料。说是酱油店,其实你可以拷到很多东西:醋、盐、糖、花生乃至风油精、雪花膏,给人以“万物皆可拷”的印象。

当然拷得最多的还是酱油。“拷”属于上海方言,有“打”的意思,但仅限于酱油、醋之类的日用品,从没有把打人叫作拷人、打电话叫作拷电话的。

腰间响起时代音符

同一时期,“拷”字又增添一种新的用法。那时大人们聊完天常说一句:“有事体拷我。”这里要你“拷”的是拷机,即传呼机。彼时电话远未普及,有条件的,搞一台传呼机就很拉风了。刚开始,传呼机屏幕上显示代码,得和代码表一一对应,才读得懂消息。1990年,摩托罗拉推出首台支持中文信息显示的传呼机,立刻成为爆款,几乎人手一台。

传呼机小巧,背后有夹子,可别在腰间。每当公共场合响起“滴滴”声,你就看吧,很多颗脑袋低下去,查看是不是有人在“拷”我。

接听大哥大的男子。

随着拷机普及,它也就失去了彰显身份的功能。这方面的王位非大哥大莫属了。1998年摄于淮海中路的这张照片里,一位头势清爽皮鞋锃亮,穿衬衫打领带,西服外又套了件呢大衣的男人,正在接听大哥大。看体积,应该是改良后的款式。更早些时候的大哥大又大又沉,跟块砖头似的。《繁花》里宝总用的那个即是。不过我总觉得以胡歌瘦削的身形,用不出气势,倒是照片里这位大哥的身板刚刚好。

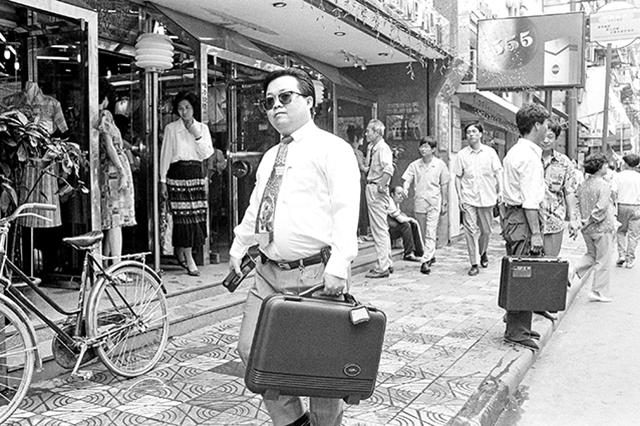

1994年的乍浦路。

别说,这张1994年摄于乍浦路的照片里,这位大哥戴墨镜、花领带,皮带上系金链子,右手大哥大左手皮箱,配合显眼的啤酒肚,还真有点大佬派头。那年头的乍浦路美食街餐馆林立,热闹程度不亚于黄河路,是五湖四海的商人汇聚之地。对了,酱园弄也在乍浦路。不过,在觥筹交错中谈生意经的商人,想来不会注意到这桩陈年旧案。

当时的人一心向前,已无暇回望。

热望之中岁月升腾

1992年,上海的城市建设迈入快速发展时期,城市面貌日新月异。在我的少年记忆中,那段时间,上海的变化速度快到让人瞠目,道路伸向远方,高楼向天拔节。1994年,东方明珠刺破天际线,开陆家嘴现代建筑群之先声。浦东开发开放如火如荼,人人意气风发。

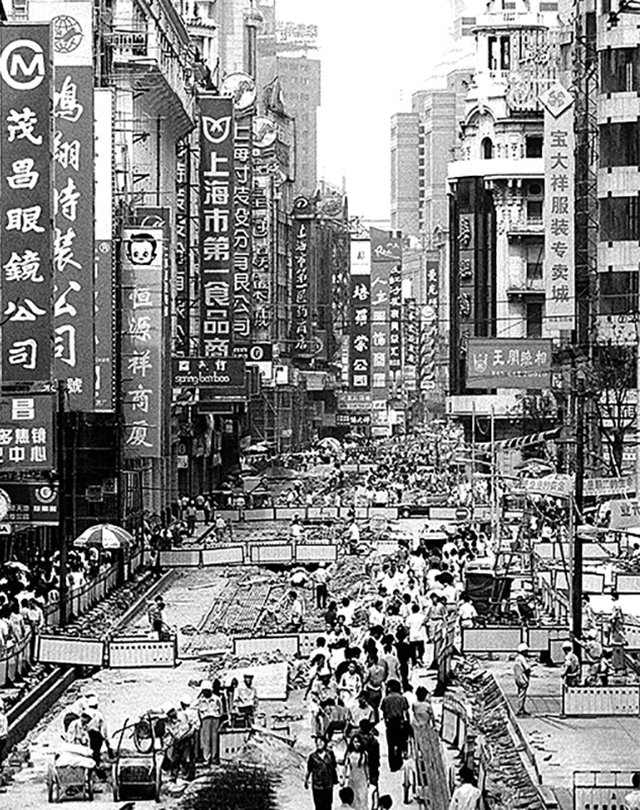

有两张南京路的照片对比实在太过鲜明了。前一张摄于1998年10月,乌泱泱全是人,转眼到了1999年7月,整条马路一派繁忙建设的景象。两个月后,这里成为全国第一条步行街,人潮加倍汹涌。

1998年10月,南京路上游人如织。

1999年7月,正在建设中的南京路步行街。

比人潮更汹涌的是喷薄而出的热望。这种热望,电视剧《繁花》有所呈现,但《繁花》定格于1993—1994年,其实往后的日子仍处在热望的延长线,不,准确说是上升线上。

这一时期的特点是,人们对自己的热望不加掩饰,甚至有意表现得很夸张。许海峰回忆,当时摄影师街拍很少会遇到犹疑、躲闪的表情,一些人还会配合镜头拗造型。多年前采访上世纪八九十年代跑遍全国铁路线,创作“火车上的中国人”系列的摄影家王福春,他也是“随便拍”。这固然可以归结为人们保护隐私的意识不强,却也说明,当时的人面对镜头普遍比较坦然,觉得没什么可遮掩的。

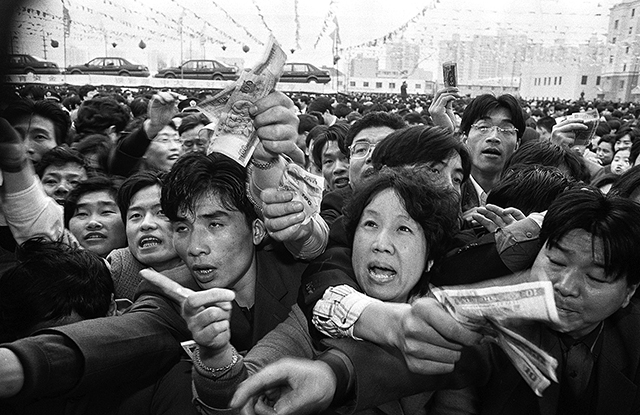

有张1999年4月摄于古美路的群像,简直可以作为世纪之交上海的名片——尽管不能涵盖整体,但确实有相当的代表性。

1994年,在古美路上抢购商品的市民。

我也很好奇镜头中这些举着人民币的人在抢购什么,或许是背景里那几辆车?1999年,私家车不是一般家庭买得起的,也因此,对先富起来的人来说,是比大哥大更能凸显身份和地位的存在。此番景象发生在古美路倒也顺理成章。那一年古美路街道刚成立,不久,这里将吸引大量高薪人群。

滤镜之外潮起潮涌

当年的“上只角”同样经受着变迁大潮的冲刷,透过许海峰的镜头可以看到,其一方面依然保留着优雅精致的身段,另一方面,也因日常生活的侵蚀显得陈旧斑驳。因此改造是无可避免的,不少老房子和弄堂便在这段时间消失了。

遗憾肯定是遗憾的,但也不必故作矫情,认为当年的生活有多么美好惬意。

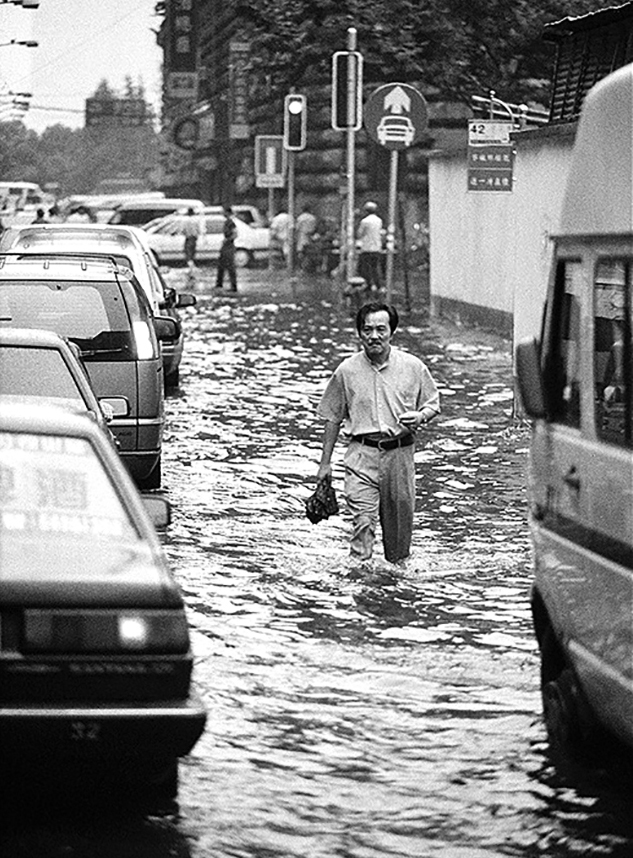

2000年,暴雨过后的淮海中路。

那张中年大叔涉水而过的照片之所以打动我,就在于他提醒我们:带着滤镜追忆往昔,必定出现偏差。那可是2000年的淮海中路,暴雨季照样汪洋一片。看大叔捏着烟、拿着伞,神情淡定地跋涉而来,远景中则是些闲散路人,可知他们对眼前景象早习以为常,激不起情绪波澜了。

许多老城区的情形只会更糟。只要看看许海峰记录的生活场景,我不相信今天有多少人过得了那种七八口人挤在10平方米“螺蛳壳”里,天天倒马桶的日子。

倒马桶是当年老城区的日常。

实际上,当时人的精神状态和周遭环境的急剧变化是高度相关的。这种变化带给人的直观印象是:旧事物迅速远去,一切都在变,在往好的方向发展。“欢乐是那个时代的旋律,振奋是那一代人的心理状态。”许海峰说,他用“风驰电掣”形容自己对这趟高速行驶的时代列车的感受。

当然,怀旧和伤感依然具有审美上的正当性。毕竟,那些拆掉的砖瓦间藏着我们逝去的华年。而且如今复盘,一些被拆掉的老建筑,或许有更合适的方案。但时代列车风驰电掣,留给人思考的时间很少,也很难苛责前人。所幸还有影像,这是我们比古人幸运的地方。白头宫女只能“闲坐说玄宗”,我们则可以从影像中抚今追昔。

黑白色调显影本真

最后,应该说说为什么这些熟悉亲切的照片,会让我感到陌生。一是时间上拉开了一段距离。人置身于变化中,感觉常常会慢半拍,直到事后回望才惊觉变化竟如此之大!

二是黑白色调。《世纪之交的上海表情》里的照片全是黑白的,封面也以银灰为底色,这形成了一种客观的调子,观者不会完全沉浸在个人的回忆和情绪闭环里,而是经常跳脱出来,用第三方视角冷静观察和思考。当我们抽离到一定高度打量熟悉的事物,会发现许多此前不被注意的细节,从而产生陌生感。陌生感是必要的,它让我们对人和事保持相对客观的态度。

本以为采用黑白摄影缘自创作理念,谁料许海峰坦诚得有些令人扫兴:“因为黑白胶卷便宜。”他算了一笔账,在他刚刚从事摄影的1991年,乐凯彩色胶片21定13元,黑白胶片2.75元,4.7倍差价,换做你怎么选?

我没得选。1991年我家还在看黑白电视,我和父母的照片多为黑白。后来我去少年宫上过几节摄影课,装了一脑子的达盖尔、三角形构图,进暗房冲洗过照片,也都是黑白的。对了,那时候的秋冬季节清晨常有迷雾,将所有色彩都笼罩在朦胧中。时至今日,想起那个年代,黑白,依然是我记忆最本真的显影剂。

链接

许海峰简介:

生于上海,毕业于上海大学美术学院,后获得英国博尔顿大学全媒体国际新闻硕士学位,现供职于澎湃新闻。2012年,其作品《观看中国》获得平遥国际摄影大展社会生活类作品奖;2013年,作品《台风来啦》获得第24届全国摄影艺术大赛纪录类铜奖;2023年,作品《穿城而过——上海地铁30年》摘得第十四届上海市摄影艺术展览纪录类长期关注单元金奖;2023年,作品《世纪之交的上海表情》入选第十届中国摄影年度排行榜。

青年报记者 唐骋华/文 受访者/图

来源:青年报

- 相关推荐