这位“大闸蟹教授”如何在课堂和产业“两栖”地带完美切换身份?

青年报·青春上海记者 陈泳均/文 受访者/图

最近在上海海洋大学师生的朋友圈里,一则“大学教授高能量日常”的短视频悄然刷屏。镜头中,这位自称“大闸蟹教授”的学者——上海海洋大学水产与生命学院教授吴旭干,正用一天时间演绎着“学界与产业界的无缝切换”。这条短视频,恰似一扇窗,悄然揭开了高校教师能力转型的生动样本。

※ 让讲台与塘口相互滋养 ※

当课堂板书与塘口数据相遇,当学术论文与养殖账本对话,一位水产学者正在课堂与产业的“两栖”地带,走出一条产教融合的实践路径。

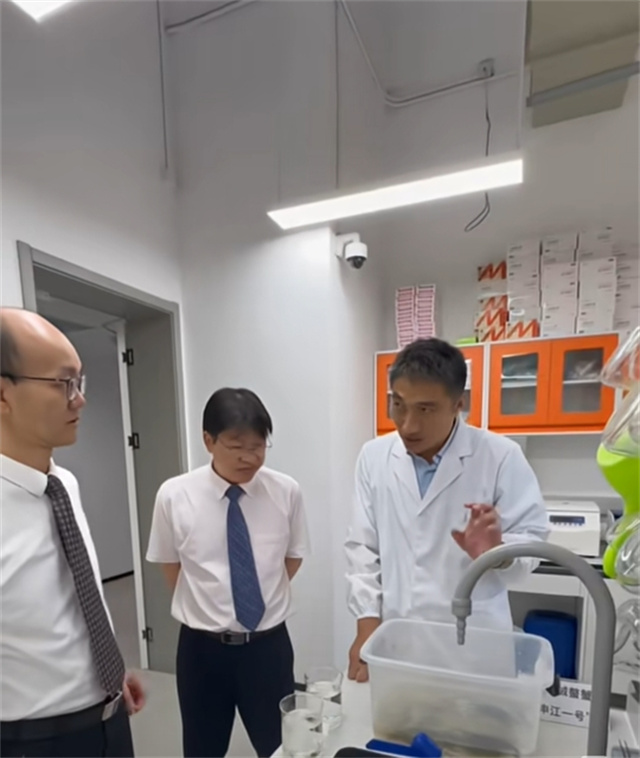

在吴旭干拍摄的视频中,清晨他参加亚洲及太平洋区域水产养殖转型第三届高级别会议,与中外专家探讨行业前沿。正午,他为来访嘉宾详解“白玉蟹”的选育奥秘。午后,身影已出现在养殖基地,踩着没过脚踝的塘泥查看水草长势,俯身观察河蟹和罗氏沼虾生长情况,防水靴上的泥点还带着新鲜的潮气。

谈及最初拍视频的初衷,吴旭干说,“我希望让学生们看到了知识传播的新方式,鼓励他们用更接地气的方式推广科研成果,也让更多养殖户能便捷地获取前沿技术和信息。”

视频只是吴旭干在课堂、实验室和塘口忙碌的缩影。“我经常跟着吴老师,所以很了解他。下午和养殖户视频会议讨论的‘申江1号’投喂方案,晚上就在组会上成了讨论题。”吴旭干的毕业博士生、上海海洋大学水产与生命学院教师张冬冬说。

吴旭干的“两栖”日常,藏着高校教师转型的密码。他既是实验室里的科学家,也是塘口边的“技术员”,更是学生成长路上的“引路人”。他常对学生说:“好的研究,既要能写进论文,也要能让养殖户口口相传。”

※ 从单向模式到互动教学 ※

长期身处水产教育一线,吴旭干早在十多年前就敏锐察觉到传统灌输式教学的弊端。那时,课堂上学生们玩手机的场景刺痛了他的心,也促使他决心变革。为了拉近与学生的距离,从不涉足社交媒体的他主动融入学生的世界。

对本科生,吴旭干打破“教师讲、学生听”的单向模式,要求学生以“解决科学问题或产业需求”为导向自主制作课件。互动式教学是他的秘诀,学生们坐着回答问题,答错也无妨。十多年来,他总在新学期初建立班级微信群,群里不仅分享专业知识,还关心学生生活点滴。

培养研究生则聚焦“科学家与产业人才”的双重素养。每两周一次组会,吴旭干必定抛出“灵魂三问”。过去两周做了哪些事情?碰到问题后有哪些思考和解决方案?数据能否回答科学问题或帮助到养殖户?他鼓励学生扎根一线,把论文写在大地上。

在吴旭干看来,“课堂革命”从来不是单一维度的教学形式革新,而是覆盖本科生到研究生、实验室研究到产业应用的全链条育人体系,每一个环节都渗透着他对“培养什么样的人”的深刻思考。

这种理念让吴旭干的课堂永远飘着“塘口的气息”。给学生们讲类胡萝卜素沉积时,他会找出不同塘口的河蟹对比蟹壳和肝胰腺的颜色。解释水草生长特点时,吴旭干就穿上下水裤带着大家进水塘观察。这种“教学-科研-产业”的闭环,滋养出一批“能文能武”的学生。

※ 从实验室到养殖塘跨越 ※

吴旭干团队的科研突破,始终盯着产业需求发力,一步步打通从实验室到池塘的全链条,让实验室成果真正“跳”进养殖塘。

在基础研究领域,吴旭干率领团队系统研究了河蟹的性成熟机制和类胡萝卜素代谢机制,这些研究结果为河蟹营养品质调控和早上市品种培育找到了理论依据。研发了多种河蟹功能性饲料,能够显著提升河蟹品质和抗逆境能力。

在河蟹养殖和育种技术方面,也突破了多项关键技术,“研究果实”已实实在在惠及产业。基于雌雄河蟹的生长发育规律、摄食行为、适宜放养密度、水草种植模式、营养需求和专用饲料等,团队研发出“河蟹雌雄分养技术”,解决了河蟹雌雄混养时成活率低、生长和上市时间不同步、难以根据营养需求投喂专用饲料等难题。

团队基于1000多个河蟹样品的基因组信息,开发出“长江蟹芯1号”的基因组育种液相芯片,团队已经构建了生长、色泽和性成熟时间等经济性状的全基因组育种模型,推动河蟹育种从“表型选育”向“分子育种”转变。

在澜湄合作项目中,吴旭干和其他专家针对柬埔寨的气候和养殖条件,优化了罗氏沼虾苗种暂养、稻虾共生轮作技术、养殖模式和饵料投喂等关键技术,帮助当地建立多种稻渔种养模式,既帮助当地农民增加了收入,也让“中国技术”在东南亚扎根,增加了澜湄国家互联、互通、互信,推动“澜湄命运共同体”建设。

青年报·青春上海记者 陈泳均/文 受访者/图

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐