一组“寄存柜”成全场耀眼明星,一个外观“温暖有爱”的机器人主打交互陪伴

青年报·青春上海记者 郭颖 冷梅 范彦萍

2025世界人工智能大会上,有一款形似“寄存柜”的产品成为全场耀眼明星,那是由算力服务器组成的“算力墙”——国产软硬件一体高密度算力机柜Shanghai Cube的全球首秀!智能机器人领军企业傅利叶也以焕新姿态亮相,携即将发布的人形机器人GR-3和全新升级的“具身智能康复港”重磅登场。

打造自主可控AI全栈生态链“上海方案”

数据显示,今年上半年,信息服务业占上海GDP的七分之一,上海经济的支柱产业已经悄然发生变化,一场发展新旧动能的转换正在上演。

此番是Shanghai Cube国产高密度机柜首次公开亮相,该产品是算丰信息联合沐曦集、云合智网、道客、无问芯穹、复旦大学、创智学院和模合信息等多家顶尖科研机构与科技企业,协同攻坚克难的成果。

实测数据表明,其算力密度(单一标准机柜包含128张GPU模组)与整体性能已处于国内和国际领先水平。Shanghai Cube国产高密度机柜目前已经进入量产阶段,其首套样机已成功部署于复旦大学上海张江校区,并完成了对DeepSeek 671B和其他主流大模型的高效推理及训练支持,以及与多个科学计算和算力调度平台的适配。

“简单来说,Shanghai Cube国产高密度机柜就是把芯片、存储、网络、管理节点等硬件,与操作系统、计算平台、调度软件、AI平台这些软件,从头到尾深度整合在一起的高性能计算系统。”算丰信息首席顾问陈达亮介绍说,“其‘芯脏’(GPU芯片)、‘脉络’(智能网卡和网络交换芯片)、‘循环系统’(液冷系统)、‘控制平台’(操作系统与调度平台)等所有核心部件,全部由中国企业自主研发制造。”

值得一提的是,参与Shanghai Cube国产高密度机柜研发的企业,大多为上海本地企业。在国家推动算力高质量发展以及上海市政府加快建设人工智能“上海高地”,打造人工智能世界级产业集群和产业生态、加速人工智能赋能新质生产力的政策目标下,Shanghai Cube国产高密度机柜可以称得上是中国算力别具特色的“上海方案”。

Shanghai Cube国产高密度机柜的成功研发,标志着中国在突破算力供应链“卡脖子”困局上迈出关键一步,不仅填补了国产高密度算力大系统产品的空白,更展现了打造自主可控AI全栈生态链“上海方案”的实践力量。

上海发布的2025年上半年经济数据显示。上半年,上海完成GDP26222.15亿元,同比增长5.1%。上海信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长14.6%,拉动GDP增长1.7个百分点,在各行业中贡献最大。其中,对上海经济增长贡献最大的行业是信息服务业,增加值同比增长14.6%,引领上海GDP增长。

傅利叶带来即将发布的人形机器人GR-3

几日前,外滩南京东路路口指挥交通的机器人火爆全网,细心人士发现这个机器人就是来自张江的机器人傅利叶GR-2。在WAIC这场全球瞩目的科技盛会上,这家智能机器人领军企业也以焕新姿态亮相,携即将发布的人形机器人GR-3和全新升级的“具身智能康复港”重磅登场,传递“以机器人科技赋能人类生活”的公司愿景。

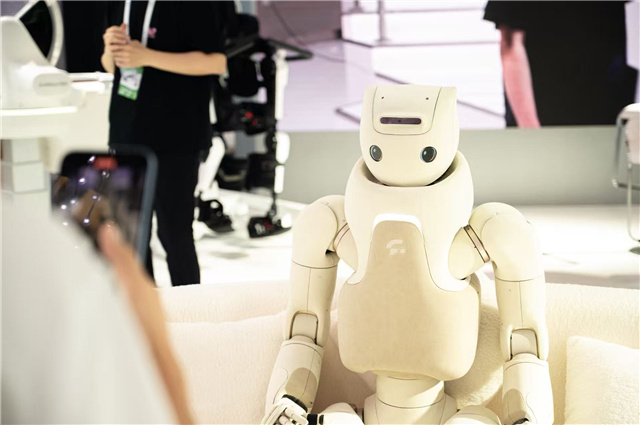

在本届WAIC上,傅利叶带来了即将发布的GRx系列第三代产品——GR-3,这也是其在公众场合的首次亮相。

记者获悉,作为傅利叶首款主打交互陪伴的Care-bot,GR-3造型看起来更像是一个温暖的“大白”,它创新性地引入柔肤软包覆材设计和全感交互系统,在功能迭代的基础上,进一步拓展机器人在陪伴与情绪交互维度的体验边界。

基于“以人为本,服务于人”的长期使命,GR-3超越以往的极简工业风格的硬件设计,突破性地采用莫兰迪暖调配色、动物系的头部设计以及柔和的面部曲线,通过灵动的交互和温暖的触感,打破冰冷的机器形象,拉近人与科技的距离。

傅利叶始终相信,具身智能的终极命题是“如何更好地服务于人”。GR-3不仅具备安全、可控的功能属性,更是一款真正“以人为本、有温度”的人形机器人。据悉,GR-3将于8月6日在北京正式发布。

除了GR-3的首秀,此次傅利叶展台的另一大亮点是全新升级的“具身智能康复港”,展示了该公司在康复医疗领域从数字化、标准化、个性化到具身智能化的深度跨越。

“具身智能康复港”以GRx系列人形机器人为核心,融合多模态感知、大模型与精准运控,针对康养场景需求构建了五大训练交互模块:导诊咨询、认知康复训练、上肢康复训练、运动功能重建以及远程康复,实现康复训练、辅助照护与情感陪伴的一体化服务,打造更贴心、智能、人性化的康复服务体验。

傅利叶深耕康养领域十年,积累了丰富的人机交互技术与临床实践经验,深入理解康复场景与客户需求。此次展出的“具身智能康复港”示范方案,源于傅利叶2020年推出的“智能康复港”的迭代升级。

2025年又被称为具身智能商业化落地的元年,如何将具身技术落实到真实场景成为破局关键。作为国内率先基于机器人技术构建的智能康复解决方案,“智能康复港”整合了由傅利叶自主研发的30多款康复机器人产品,覆盖神经、骨科、疼痛等多种康复方向,打造出覆盖全身、全周期的一站式标准化智能康复解决方案。通过构建由多类型康复机器人组成的协同网络,“智能康复港”实现功能互补、数据互通,帮助医疗康养机构从零构建标准化康复服务能力。

面向全球重磅发布“大模型开源安全倡议”

范彦萍/图

7月28日,由中国信通院承办的主题为“智启新序,重塑未来”的大模型智塑全球产业新秩序论坛在上海徐汇西岸举行,全球AI专家学者领袖、产学研精英齐聚一堂,聚焦大模型的前沿产业突破与垂直领域的应用实践,全景展现大模型技术演进的新趋势与驱动产业变革的新蓝图。论坛期间重磅发布4大前沿成果,50余位全球大咖嘉宾分享前瞻见解。

中国信通院副院长魏亮表示,中国信通院作为国家智库和产业创新平台,紧密围绕国家战略部署,在工信部的领导下引领推动大模型产业高质量发展,通过深化研究与战略支撑、完善基础设施生态建设、深度参与国际治理三方面,持续以体系化研究布局与产业赋能,推进大模型高水平赋能千行百业创新。

论坛还重磅发布《2025年“人工智能+”行业标杆案例荟萃》,从三百余家申报单位中最终评选出80个代表性标杆案例,从“垂类场景”“消费产品”“安全治理”“创新载体”“人才发展”五大前沿方向,全面展示“人工智能+”应用领先成果,为行业应用创新提供示范参考。

中国工程院院士、德国国家工程科学院外籍院士、瑞典皇家工程科学院院士吴志强,围绕《HAI-循本溯源,AI共筑城市新篇》,带来大模型赋能城市智能化发展的最新技术与实践;新加坡工程院院士、电气电子工程师学会会士、南洋理工大学校长讲席教授文勇刚围绕《推动AI数据中心迈向可持续未来》主题,分享了AI计算底座的前沿实践与技术创新;英国标准协会BSI全球认证总裁Harold Pradal围绕《构建可信任的AI》发表主题演讲,分享国际前沿人工智能与大模型标准方面的动态和趋势;北京前瞻人工智能安全与治理研究院院长、联合国人工智能高层顾问机构专家曾毅则介绍了大模型时代的人工智能治理新路径与新趋势。

在圆桌环节,中国信通院人工智能研究所所长魏凯、上海人工智能实验室领军科学家、上海创智学院副院长乔宇、复旦大学附属中山医院胸外科副主任医师、博士卢春来、上海大学教授、通信与信息工程学院通信工程系主任曾丹、第一财经副总经理、首席技术官姚学润,围绕“大模型在垂类场景的实践探索与迭代共生”展开了难得一见的实践论道,立足医疗临床、工业智能、科学智能、传媒大模型应用一线,反馈实际需求痛点,指引大模型技术创新方向,促进人工智能在垂直领域中突破能力边界,焕发更大价值。

青年报·青春上海记者 郭颖 冷梅 范彦萍

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐