八十年回响:淞沪抗战纪念馆内的铭记与前行

青年报·青春上海见习记者 张振宇/文 记者 郭容/图、视频

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。短短11个字,无数人为之热泪盈眶。全体中华儿女冒着敌人的炮火共赴国难奋起抗争14载,最终取得了近代以来抗击外敌入侵的第一次完全胜利。80年后的今天,上海酷暑难耐,但即便如此,仍然有无数后辈自发地前往上海淞沪抗战纪念馆,缅怀革命先烈。

◆ 观众越来越多,爱国主义教育越来越好 ◆

“退伍不褪色,退休不落伍。即便是退休了,我的思想也要跟上时代的主旋律,所以即便是高温天,我还是要来这里接受教育。”

即便是年过七旬,徐老伯谈起这段历史还是十分激动。记者了解到,徐老伯17岁时就入伍参军,如今虽然已经退休在家,但当他前几日在电视上看见淞沪抗战纪念馆重新开放的消息,他还是决定来这里,重温这段历史。

其实早在十多年前,他就来过淞沪抗战纪念馆,但在这个特殊的日子再次看到这些沉甸甸的史料,他还是感触良多:“这几年我是切身感受到我们国家真的强大了,物质条件变得更加丰富了,翻修淞沪抗战纪念馆其实就从侧面证明了这点。另一方面我很欣慰的是,我们国家的年轻人没有忘记这段历史,和十年前相比,来这里的年轻人明显变多了。”

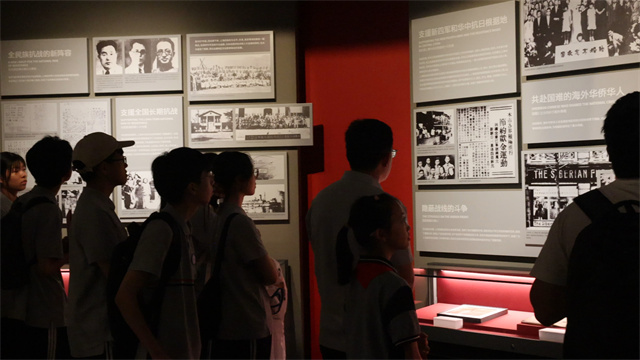

“年轻人变多了”并非是徐老伯一个人的感受。上海信息技术学校公共基础部党支部书记副主任杨钧多年前也曾来淞沪抗战纪念馆参观过,今天他带着学校里的孩子们再次来到淞沪抗战纪念馆时,他也得出了类似的结论。

“我们学校今天来了有20几位孩子,他们都是自发前来的。有的孩子家住在嘉定、有的住在奉贤、有的住金山,他们来这里都挺远的,不少人要坐两个多小时的车。我想这些孩子其中不少都是抱着对祖国的热爱走进这里的,这本身就是他们爱国精神的一种体现。”

为了更好地做好思政教育,杨钧想了很多:“第一个就是我们在学校里面会进行常规的节日教育,比如每周的升旗仪式、相关节假日我们会开办主题班会。第二个就像今天这样,走进一些历史纪念馆参观,让孩子们看见革命烈士们的书信、遗物,通过这种切身感受的形式给孩子们讲历史。然后就是通过一些文艺性的节目,来增加孩子们对历史的理解。最后我们也会时不时请一些退伍军人,给孩子们讲故事,上思政课。通过这几种方式相结合,我发现孩子们的爱国情怀确实变得更浓郁了。”

◆ 抗日精神鼓舞青年继续前行 ◆

“我们是杭州人,这次是来上海玩的。因为今天是8月15日,所以我们特意把淞沪抗战纪念馆列为了上海之行的重要一站,为此我们特意把孩子的红领巾放在了行李之中。对他来说,这也是一节特殊的历史课。”徐俊彦的妈妈说道。

早上九点多,记者就在展厅中看见了徐俊彦一家,这位11岁的小朋友身着白色T恤,系着红领巾,在展厅中对着历史资料看得津津有味。交谈中,记者发现这位即将升入六年级的小朋友已经对淞沪抗战的历史有了初步了解,他告诉记者这次参观让他了解到1937年8月13日是淞沪抗战爆发的日子,而“在80年前的今天(1945年8月15日),是先辈们让我们的脊梁骨挺直了。”徐俊彦郑重地说道。

在这个特殊的日子里,淞沪抗战纪念馆的外地游客有很多。李先生也是其中一位,他告诉记者,自己早上七点多到的上海,因为对历史比较感兴趣,所以决定在日本宣布无条件80周年之际前往淞沪抗战纪念馆参观。“我刚刚阅读了郑苹如烈士的事迹,自己非常受感动。作为一个卧底人物,她其实背负着非常多的不理解,但是她还是坚守民族大义,这点非常不容易。”

除了徐俊彦,同样是六年级的杨雯媛也对这段历史有了更深刻的见解,就在她参观淞沪抗战纪念馆的前几天,爸爸杨钧带着她去看了《南京照相馆》,里面有句台词让她记忆犹新:“那句‘大好河山,寸土不让’让我非常有感触。这次参观淞沪抗战纪念馆,让我对抗战精神有了更深刻的理解,我觉得对于我来说,我应该更加刻苦学习,努力发展,报效祖国。”

青年报·青春上海见习记者 张振宇/文 记者 郭容/图、视频

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐