“非常扎劲,十分有趣”,《上海市民生活记忆》亮相书展

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

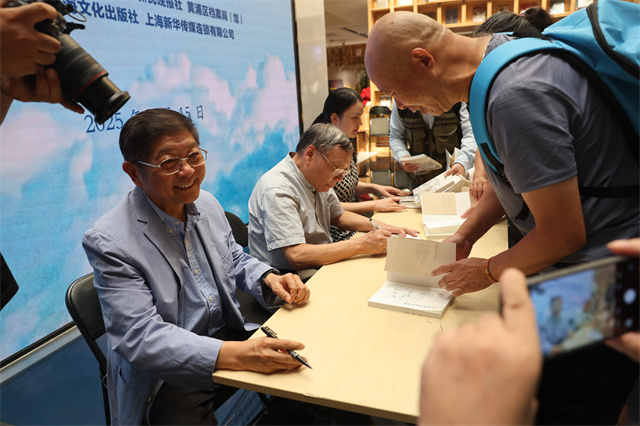

“其实学上海话很简单,第一仔细听,第二用心记,第三个顶顶关键,大胆讲。”8月15日下午,在上海书城,国家非物质文化遗产“独脚戏”“滑稽戏”项目传承人、上海市文史研究馆馆员王汝刚现场教起了外国人、小朋友讲上海话。这是由上海市档案馆选编的《上海市民生活记忆》一书新书发布会上发生的一幕。

除却浦江奔涌、潮阔东方的火热,对于生活在这座城市里的人来说,上海也是一座有体温的城市。苏州河的浅吟低唱、弄堂里的叫卖声、小菜场的熙熙攘攘、人民公园的留念照……这大都市里的烟火气,不但是几代上海市民的共同记忆,也部分构成了上海的城市精神,塑造着上海的城市气质。

为了让这些珍贵的城市记忆更生动地回归市民、服务社会,激发更多上海市民对于家园的认同与热爱,由上海市档案馆选编的《上海市民生活记忆》一书于近日出版,并在“2025上海书展”上举行新书发布会。

该书立足人民视角,融合市民亲历者记述、珍贵档案影像与特色连环画艺术,多维度呈现上海市民生活的独特记忆,生动记录城市发展变迁的历程,彰显了上海“开放、创新、包容”的城市品格,也为人民城市建设提供了宝贵的历史借鉴。

金宇澄为此书所作的推荐是:“罗马是一个有无数孩子的母亲,实在没法关心这些孩子什么时候来,什么时候走……这是费里尼的话。上海也有如此繁复的魅力,上海市民们,一如《上海市民生活记忆》的作者们,留下了关于上海的这些难忘画面、节奏和表情,一一提示读者:‘我就在其中’,‘我确实在这里’。”

王汝刚则表示:“岁月如流,光阴易逝。回忆儿时的印象,犹如雾里看花,似梦如幻。翻阅《上海市民生活记忆》这本书,仿佛将我脑海中留下的许多岁月碎片,拾掇起来,逐一拼贴,还原出一幅五彩斑斓的上海生活画卷,非常扎劲,十分有趣。”

记者看到,《上海市民生活记忆》一书收录文章20篇,分为寻味、忆趣和城记三部分,其中有的文章如《弄堂里厢“乘风凉”》《逐渐远去的叫卖声》,呈现城市的飞速变迁,留住上海人的乡愁记忆;有的如《人民公园故事多》《当年阿拉“白相”城隍庙》,通过个人回忆,连接起了城市地标的历史与现实;还有的如《记忆中的上海年味》《上海人逛过的书市、书展》等,反映了上海人独特性格气质,描摹出这座城市的“集体人格”。这些平凡却温暖的场景,构成了上海市民难以忘怀的记忆,也是上海城市精神的重要组成部分。

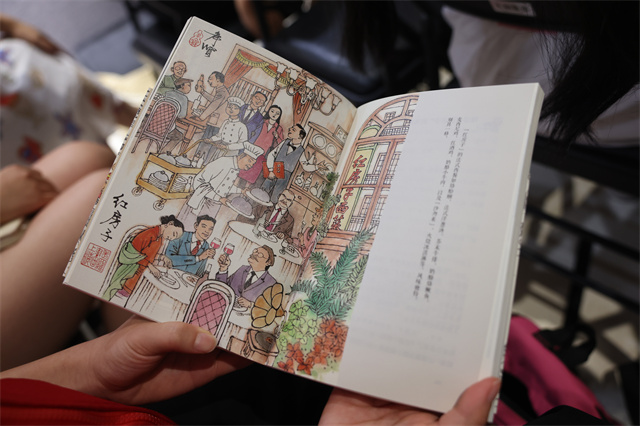

除了亲历者的文字述说,书中还重点呈现了来自上海市档案馆、新民晚报社、解放日报社、黄浦区档案馆等珍藏的稀有照片,以及画家、上海市非物质文化项目连环画传承人罗希贤的20幅彩色连环画作品,多维度展现上海市民生活的独特记忆,描绘出一幅幅穿越时光的鲜活画卷。这些珍贵影像及海派绘画作品,既有回顾过往,也有记录当下,如“过年”“小菜场”“南货店”“逛公园”“逛城隍庙”“孵茶馆”“吃咖啡”“乘风凉”“逛书展”“黄河路”等,涵盖历史变迁、城市生活、文化传承、社会风貌等,可看作微型版的上海改革开放史。

发布会上,罗希贤将自己创作的《四季石库门》长卷、《夜饭吃好,一张晚报》《白相城隍庙》分别捐赠给上海市档案馆、新民晚报社、黄浦区人民政府。

据悉,作为档案活化的创新实践,该书推出配套衍生作品,浓缩上海特色,为海派文化代言——《上海年味》中英双语动画短片,于今年春节发布,对上海的过年习俗进行再创作、新演绎,让传统民俗“活起来”,让更多人感受到非遗春节、海派文化的独特魅力;“上海市民生活记忆”系列文创,不仅是一组具有鲜明档案特色的文化产品,也是以中外各界人士为受众群体、别具一格的“上海礼物”。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐