青春上海|上海90后唤醒上博简

青年报·青春上海记者 唐骋华/文、图(除署名外)

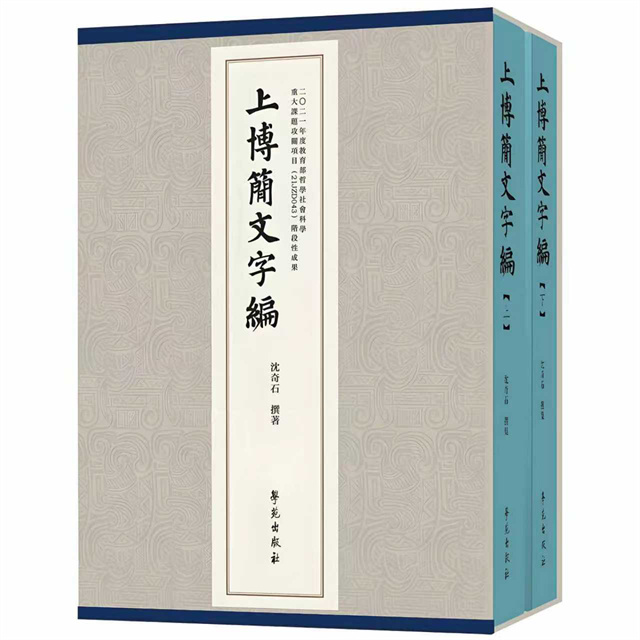

今年,《上博简文字编》正式出版。这部迄今收字最完整、释字最精审的上博简文字汇编,不仅为上博简研究提供了坚实支撑,更在传承“绝学”、解密中华文明核心密码的道路上迈出重要一步,具有很高的学术价值。值得一提的是,这部分量厚重的著作出自上海90后学者沈奇石之手。他历经七个寒暑,攻坚克难,完成了这项浩大工程。与此同时,他还负起“学长”之责,带领华东师范大学的学弟学妹在学术的道路上持续前行,让古老文字在青春力量的浇灌下绽放出新的华彩。

沈奇石

一门“古老而不陈旧”的学科

如果要给古文字研究者画一幅像,会是什么样的? 记者问了问AI,AI还真画了一幅:一位发量稀疏的老学究,在昏黄灯光下埋首书桌,钻研古籍。这的确符合大众对古文字研究者的刻板印象。

但AI并非无所不知。它就不知道,在华东师范大学的“4409资料室”读书小组,活跃着一群和老学究不沾边的90后、00后。在和他们交流的三个多小时里,记者时刻感受到青年研究者的朝气与锐气,认知多次被刷新。

比如,学术论文有着严格规范,征引文献和他人观点要有可靠的出处,不少专业期刊连会议论文都不允许引用。“4409”创始人沈奇石却告诉记者,这种“禁忌”在古文字学界是不存在的。公众号文章、知乎回帖、微信朋友圈的内容,他都在论文里见过,有作者甚至写出了这样的注释:此意见见于几月几日某某微信聊天群、某人某年某月某日某时在QQ上聊天时提示了我某观点……

开放的学风缘于古文字研究的特性。别看研究者是和数千年前的文字打交道,“两耳不闻窗外事”却是行不通的。道理很简单:古文字研究高度依赖出土文献,而一百多年来考古出土了青铜器铭文、简帛等大量文献。自20世纪90年代以来,出土文献更是呈井喷式增长,屡有重磅材料问世。

1994年,上海博物馆从中国香港文物市场购回1200余枚战国竹简(上博简),包括迄今所见最早的《周易》手抄本等。清华大学于2008年收藏约2500枚战国竹简(清华简),这些竹简因未经秦火,有助于恢复先秦古籍的原貌。2015年安徽大学入藏1167枚战国竹简(安大简),包含目前年代最早、存诗最多的《诗经》手抄本。这些文献对人们了解中华文化的初期面貌和发展脉络具有极高的价值。

但整理出土文献是一项非常“杀时间”的工程。清华简自2010年起保持每年公布一次研究成果的节奏,迄今已出版十四辑,预计明年年底全部公布。上博简自2001年至今共整理出版九册,尚有竹简待公布。安大简自2019年至今公布两册,预计还有六册待公布。

这意味着总有新材料涌现,向既有研究发起挑战。“研究者刚提出一个看法,有时候转眼就被新材料‘打脸’了。”沈奇石说。也因此,古文字学是一门虽然古老,却不陈旧的学科。除了扎实的基本功,它还要求研究者具备与时俱进的嗅觉、不断试错的勇气以及开放的治学态度。于是,一些被其他学科视为“不规范”的做法,在古文字学界属于常规操作。

沈奇石(右三)与读书会核心成员合影。

“剪刀加糨糊”能手炼成记

1993年,沈奇石出生在一个普通的上海家庭。他自幼喜欢文言文,尤其痴迷于“咬文嚼字”。高中获赠王力的《汉语史稿》,对其中“语音的发展”相关章节尤为喜爱。虽说本科未能如愿读上中文系,但他对语言文字的热爱是不可遏制的。大一时因缘巧合接触到裘锡圭的《文字学概要》,他如获至宝,日日研读。接着又找来裘先生以及其他古文字学家的著作研读。知识日益积累,未来图景也日益明晰:“还是要从事古文字研究!”毕业那年,沈奇石报考了华东师范大学中文系白于蓝教授的研究生。

在古文字学界,白教授是“大神”般的存在。他深耕古文字30多年,主持编纂多本大部头著作,曾获上海市哲学社会科学优秀成果奖一等奖、“东方英才”称号。鉴于自己跨专业报考,沈奇石原本心怀忐忑,谁知最终以优异成绩脱颖而出,成为白教授的入室弟子。

那是2017年一个春光明媚的下午,趁课间休息,白教授把沈奇石喊到教室外的过道上,帮他敲定了硕士论文的方向——新修一部《上博简文字编》。

文字编是古文字研究者重要的字形参考工具书,旨在将相关古文字资料进行分类整理,方便研究者查询、取用字形。编纂者要具备深厚的古文字学素养,而上博简的分量又不言而喻,方才步入“正道”的沈奇石担心自己难以担此大任。白教授则自有考虑,他认为,这项工作虽然困难不少,极具挑战性,但是沈奇石如果能认认真真做下来,对个人的学术成长极其有利,古文字学界也将从中受益。

困难在哪里呢? 一是上博简体量庞大、字形众多;二是上博简存在大量疑难字,对其字形、字义的考释,学界争议极大;三是这批材料至今未完全公布,断简残章,信息不完整;四是相关图版受时代限制,不尽如人意。如此浩大且繁琐的工作,要在有限时间内靠一人完成,可谓困难重重。

但沈奇石凭着满腔热爱承接了这一重任。他几乎每天泡在办公室读书、整理资料,节假日也不休息。毕业时,他的硕士论文获得外审专家和答辩委员会一致好评。随后他又跟着白于蓝读博。最终厚厚两大本《上博简文字编》在2025年初由学苑出版社出版,正式向学界推出。字形合编共收录921枚简,28668字,收录了所有已公布的上博简文字资料。白于蓝对这部大书的评价是:“目前所见收字最完整、释字最精审的上博简文字汇编,学术质量可以保证。”算起来,沈奇石前后打磨了7年之久。

最大的难关是处理字形图片。上博简因保存状况不佳而有不少残漶文字,相关图版因当时技术受限,以致墨迹模糊、字形难辨。沈奇石想,如果只是将原始彩图放大后印刷出版,并不能解决问题。为此,他向多位擅长图片处理的“青年大佬”请教经验,花费数年对原始彩图进行裁剪单字、去除底色、消除污迹、残简勾边、拼缀复原等一系列操作,使文字墨迹清晰而准确地呈现出来,为学界提供了极大的方便。

“过去的文字编要么摹写而成,要么为了存真,从纸质书本上用剪刀裁出字形,再用糨糊粘贴而成,老一辈因此自嘲干的是‘剪刀加糨糊’的活计。几年间我反复处理了28000多个字形,成了新一代的‘剪刀加糨糊’能手。”沈奇石笑称。

另一项攻坚任务是为字头添加按语。这主要是为了交代归字缘由,附及字之形、音、义的若干说明。过去文字编的按语大都惜字如金,这既是体例限制,也是一种技术性“藏拙”。沈奇石一改旧俗,添加了千余条按语。“我的初衷是呈现归字缘由,交代疑难字的音义信息,为后来的研究提供一些有益的参考。”他说。

读书会进行中。受访者供图

薪火相传的读书小组

沈奇石从来不是一个人在战斗。

2019年秋,沈奇石升入博士阶段,从“学弟”变成“学长”,肩头多了一份“传帮带”的责任。怎样帮助学弟学妹提高科研能力呢? 沈奇石认为组织读书小组,定期交流是一种有效的方式,于是创建了“4409资料室”读书小组。“4409”是华师大中文系的一间资料室,也是读书小组最初的举办地,故读书小组以此命名。

读书小组起初只有二三人,以阅读古文字材料为主。后来吸引了不少本校古文字及相关专业的研究生和古文字强基班的本科生,渐成定制。目前读书小组每周开展活动一次,一般在周日下午1点至5点,分上、下半场,上半场研讨古文字形体源流,下半场研读古文字材料。读书小组运行多年,凝聚了一批深耕古文字、传承“绝学”的年轻人。2023年沈奇石北上清华大学做博士后,读书小组交棒给了学弟学妹,但每次回上海,他都会来看看。

“通过读书小组,我观察到学长是怎么阅读材料、发现问题,然后去解决的。同时又因为它是学生自发组织的,所以大家交流得自在融洽。”吴思燕说。考入古文字专业时她还是个“小白”,学了几年仍懵懵懂懂。进入读书小组后,在和大家互相切磋中渐渐摸到了门道。

赵雪婷本科和硕士就读于北京师范大学,主攻汉字理论,一次旁听了古文字课,发现这才是自己的真爱,于是考取了白于蓝的博士生,来到上海。因为是“半路出家”,赵雪婷自认基本功不够扎实,而读书小组从最基础的讲字形、读材料做起,恰好契合她的需求。“理论有时难免悬空,古文字学就非常扎实了,一字一字研究,一步一个脚印。”赵雪婷说。

陈闻达则是“考”进来的。大二刚开学,他所在的古文字强基班进行摸底考试,他取得了98分的佳绩。沈奇石闻讯,立刻邀他加入读书小组。如今陈闻达也成为白于蓝门下的硕士研究生,凭借过人的才学,已成为读书小组的中坚力量。

杨菁硕士师从安徽大学古文字学家徐在国教授,博士师从中山大学古文字学家田炜教授,后来到华师大做驻站博士后,因擅长西周金文研究,开拓了读书小组的研读领域。

就这样,“4409”不断为古文字研究注入新鲜血液,大家一起切磋,共同成长。2024年底,“4409资料室”微信公众号上线,定期发布每期读书小组的新识,引起古文字学界关注。今年6月召开了第一届“夏日特别企画:四四〇九资料室读书沙龙”,召集华东师范大学、复旦大学、暨南大学、南京大学、中山大学等南方高校中的优秀青年学者及在读生参与。下半年读书小组将以北方高校师生为主,开展“秋日特别企画”。这群年轻人正是以这样的方式为古文字这门“绝学”添砖加瓦。

沈奇石博士毕业时与导师白于蓝教授合影。受访者供图

和古人沟通的桥梁

“凡解释一字,即是作一部文化史。”陈寅恪先生的这句话被白于蓝教授反复征引,并加以阐发,“你每解释对、解释好一个字、词,就打通一座古人与今人沟通的桥梁,能直接和几千年前的古人对话。”

《上博简文字编》里就有许多这样的“桥”。上博简的内容遍及经史、诸子、兵书、方数、诗赋,加上文字构形丰富、书风多样,历来为学界所重视。《上博简文字编》的出版,将助力学者深入这批材料的研读,找到其中一座座通往中国古代文明的“桥”。

不过,上博简的整理工作远未到尘埃落定的时候。沈奇石介绍,上博当初收藏的战国竹简有两宗,第一宗1200余枚,第二宗400余枚。目前已公布第一宗中的900余枚简,这是《上博简文字编》收录的材料范畴,而仍有超过四成的上博简尚未公布。

但研究不能止步。沈奇石表示,《上博简文字编》完成的是字形整理,下一步他设想将其中的“词”整理清楚。这意味着难度呈几何级上升。但他相信,随着新材料的不断涌现、研究的日益深入,这个设想不是梦。

读书小组则由学弟学妹实际主持。“读书小组是沈师兄一手操办的,作为受益者,我们一定会把它发扬光大。”赵云卓说。读研三年,读书小组让他快速了解学术前沿,并在这个小共同体中感受到了强大的内驱力,从而确立起研究古文字的人生志向。暑假结束,他就要跟着白于蓝教授读博了。

开放的学风也会延续。赵云卓认为这正是年轻人的优势:“我们有热情、有冲劲,视野开阔,一些犄角旮旯的东西也会关注到。”现在读书小组的讨论已不限于华师大内部,其他高校的古文字研究者,甚至“野生”的民间研究者也会参与。前不久,读书小组就邀请知乎大V“布之道”做了一场题为“古汉字构形新说(八则)”的线上讲座,吸引数十位同好聆听。由此,读书小组在现有每周读书小组的基础上,一年举办两次指定主题的读书沙龙与数场讲座,各类活动多以优秀的在读学子为主力军,形成“学术矩阵”。

“这个学科就是这样,高手不只在学院,民间更是藏龙卧虎,还有后浪紧追着前浪。我们将继续邀请民间高手开坛作讲,并努力为优秀的‘少年学者’提供平台。”沈奇石说。“海纳百川,博采众长”是“4409资料室”读书小组的宗旨,也是古文字学人的治学底色。沈奇石和他的学弟学妹将继续为这一目标努力。古文字学的活力和魅力,就在于此。

青年报·青春上海记者 唐骋华/文、图(除署名外)

策划:高玲

编辑:郭佳杰 张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐