嘉定郎中仁心化剑铸战魂

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 徐易飞/图

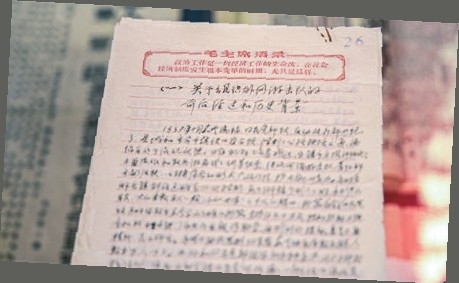

在嘉定区档案馆里,有一批特别的文物档案,标签上都写着同一个名字——吕炳奎。这位被称为“中医司令”的嘉定人,在民族危亡之际,从“郎中”转变为战士,在中国共产党的领导下,于嘉定外冈地区组织率领抗日武装,开展抗击日寇的斗争。其中,一份吕炳奎的手稿《关于组织外冈游击队的前后经过和历史背景》,就记录下了这支作为上海郊县三支抗日武装之一的游击队的传奇故事。

吕炳奎故居内的中药橱。

馆藏手稿见证烽烟

嘉定区档案馆收藏的这批文物档案,有部分在展馆中对外展示,均为精选出的文稿和实物档案,包括吕炳奎使用过的放大镜,1955年4月21日周恩来总理签发的对吕炳奎的任命书,任命其为江苏省卫生厅厅长,以及吕炳奎手书的《关于组织外冈游击队的前后经过和历史背景》。

1938年,“八一三”淞沪会战爆发后,驻上海的爱国军人和全市人民奋起反击,出现了全民抗战的热潮。在嘉定地区也出现了一支神秘队伍,他们购买枪支弹药,建立起民众抗日自卫队,成为群众武装的杰出代表,这就是“外冈游击队”,而吕炳奎就是这样一支民间自发成立的抗日队伍的领袖。

吕炳奎当时24岁,家住杨甸,在嘉定外冈镇望仙桥一带行医。由于其父亲在国军战败后被抓为挑夫,死于阳澄湖附近,国仇家恨集于一身,吕炳奎便以兵荒马乱行医需要防身为由,自己掏钱先后买了10多支枪。当时国民党军队和日军在战地遗留了无数枪支弹药,农民捡到不少,这样杨甸一带农民手中就有了200多支枪,在他的发起下成立了杨甸“民众抗日自卫队”。吕炳奎带领自卫队抗击伪敌,诛杀汉奸,人们亲切地称这支部队为吕炳奎部队,又称外冈游击队。

在嘉定区档案馆工作人员和吕炳奎的小儿子吕嘉卫的口中,记者了解到了这段传奇故事。吕炳奎的手稿也记录下了这段发生在嘉定地区的抗日历史。

吕炳奎手稿《关于组织外冈游击队的前后经过和历史背景》。

热血郎中组建抗日游击队

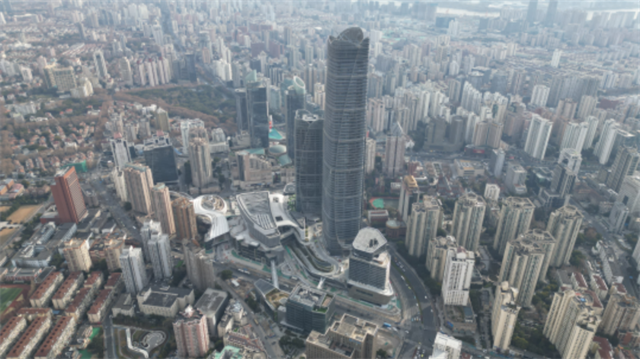

1937年隆冬,淞沪战场的炮火渐熄,上海沦陷。硝烟弥漫在昔日繁华的街巷,侵略者的铁蹄踏碎了江南水乡的宁静。就在上海西北边缘的嘉定外冈镇,一位名叫吕炳奎的年轻中医,默默收起药箱,望向被日伪军占据的家乡土地。他或许未曾想到,自己这一步转身,将建起一支令敌寇胆寒的抗日武装——外冈游击队。

外冈地区地处嘉定、昆山、青浦三县交界处,河网密布,芦苇丛生。淞沪会战后溃散的国军士兵流落于此,乡间秩序荡然无存。面对日伪横行、盗匪蜂起的乱局,1938年,年仅24岁的吕炳奎毅然挺身而出。他凭借行医积累的声望,聚集乡亲,在望仙桥组建起一支地方自卫武装。

吕炳奎的宅院,既是诊所,也是地下抗日活动的秘密联络点,药香之下涌动着反抗的暗流。上海近郊一时盛传“嘉定城外出了一支抗日锄奸的队伍”,吕炳奎也成了远近闻名的外冈游击队队长。

1938年夏秋之交,中共江苏省委派来的地下党员邱生凡等人悄然潜入外冈。他们敏锐地发现了这支自发的抗日力量,并主动与吕炳奎接触。游击队的抗日决心,以及吕炳奎的爱国心、正义感,引起了当时中共江苏省委的关注。

1938年10月初,根据中共江苏省委关于“注意隐蔽,稳步发展”的指示,这支在吕炳奎、邱生凡领导下的部队,成为中国共产党领导下上海郊县三支抗日武装之一。

血火淬炼的“外冈精神”

1939年,是新四军东进抗日的关键之年。初夏,叶飞率领的江南抗日义勇军(简称“江抗”,是新四军江南指挥部领导的主力部队之一)主力东进至上海近郊。外冈游击队闻讯立即响应,主动配合主力行动。7月,游击队与“江抗”协同作战,在嘉定西乡一举拔除多个日伪据点。为统一指挥,外冈游击队主力整编为“江抗”三路三支队,吕炳奎担任支队长。

这支活跃在敌人心脏地带的队伍,以机动灵活的战术频频出击。他们神出鬼没,火烧日军迫降邮政飞机,在八字桥配合“江抗”主力痛击日军,打得敌人落荒而逃。

然而,抗日的道路布满荆棘。1939年7月1日,“忠义救国军邓敬烈部”在嘉定长泾对游击队偷袭,使得游击队遭受重大损失。同月,外冈游击队配合叶飞主力将邓敬烈部1500余人歼灭。7月20日,吕炳奎正式加入了中国共产党。

遭遇重创的外冈游击队并未解散。1940年,外冈游击队转战昆山,加入新四军“江抗”东路大部队。

幸存队员在党的领导下化整为零,转入更为隐蔽的坚持。他们如星火散落于嘉定、青浦、昆山交界的广袤水乡,依靠群众掩护,继续袭扰日伪,传递情报,在极其险恶的环境中维系着上海西北郊的抗日火种。

在嘉定区档案馆征集编研科工作的陶雅是一名90后,在整理外冈游击队相关档案的时候,更深入地了解到了这支游击队惊心动魄的抗日故事,让她深受震撼。在陶雅看来,外冈游击队的斗争史,是一部由普通民众用勇气与生命写就的英雄故事。从乡医吕炳奎的觉醒,到无数无名志士的慷慨赴死,他们证明了民族精神在最黑暗的岁月里依然倔强燃烧。他们活跃在河汊芦荡间的身影,是上海抗战史中不可磨灭的印记,也永远提醒着后人,这就是血火淬炼的“外冈精神”。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 徐易飞/图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐