一块停表见证不灭的信仰

在松江叶榭镇东侧,有一座远近闻名的“红村”——堰泾村,从1927年到1948年,这里走出过24位中国共产党地下党员,其中有2位烈士。抗日战争时期,中共浦南工作委员会在堰泾村成立,在极其艰难的条件下领导抗日运动,涌现出了很多可歌可泣的故事。在堰泾村党总支,收藏着一块早已不走的手表,它的主人就是24位中共地下党员之一的杨宝余。

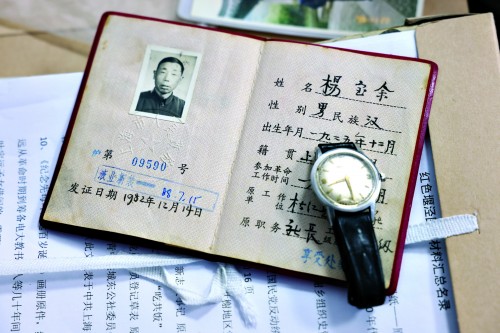

杨宝余的大女儿杨明华向记者展示父亲留下的手表。

青年报·青春上海记者 刘春霞

十几岁就提着鸡蛋篮子送情报

1926年4月,松江第一名共产党员侯绍裘来到叶榭,以一场激昂陈词的革命演讲燃起浦南地区革命之火。1927年6月,农民蒋三大加入中国共产党,成为叶榭第一名共产党员;同年12月,浦南地区第一个地下党组织——叶榭党支部在蒋三大家中成立。

1940年秋,受中共路南特委派遣,地下党员黄竞之与弟弟黄自能(又名肖望)以教师身份为掩护,来浦南开展工作,吸收堰泾村蒋梯云、陈炎培、叶定远等入党,开启了叶榭及浦南地区革命的新阶段。

“我父亲生于1925年,他小时候家里很穷,有时吃顿饱饭都不容易。”73岁的杨明华是杨宝余的大女儿,她介绍说,父亲从小就自尊自强。1937年8月13日淞沪会战爆发后,日军在叶榭烧杀抢掠,无恶不作。12岁的杨宝余正跟着叶定远读书,对日军深恶痛绝。“叶定远是蒋梯云的妻子,所以我父亲和蒋梯云经常接触,很早就受到了革命思想熏陶,并参与了很多地下活动。”

有一次,蒋梯云让杨宝余到奉贤庄行镇送一封信,从叶榭到庄行,单程就有15公里,杨宝余全靠步行。

“老师问他怕不怕?他说不怕。”杨明华说,当时父亲拎了一篮子鸡蛋,信就放在鸡蛋下面垫的茅草里。走到叶榭月河桥时,恰巧碰到伪军在搜查。“心里肯定是紧张的,但又想要完成任务,所以还是勇敢地走了过去。搜查的人问他到哪里去,他说‘我到我外婆家,外婆身体不好,我妈说拿几个鸡蛋送过去’。”凭着机智的应答,杨宝余顺利过关,完成了送信任务。

1945年5月,杨宝余加入中国共产党。当年7月,他参加了浦南工委领导的反饥饿斗争,这场斗争震动了伪松江县政府和伪江苏省政府。

停摆的是指针跳动的是传承

新中国成立后,杨宝余参加基层干部工作,在每一个工作岗位上,他都勤勤恳恳、任劳任怨、尽心尽责。他曾说过,每当回忆起当年艰难的血与火的敌后斗争经历,就深感胜利来之不易,也更加珍惜如今的幸福生活。

“小时候,父亲给我们讲了很多他在革命年代的经历,当时年纪小,很多事情现在已经记不太清了。”杨明华遗憾地说,后来父亲还写了很多文字资料,可惜在几次搬家中都遗失了。

杨宝余留下的手表。本版摄影 青年报记者 吴恺

不过,对那块手表,杨明华却记忆深刻。“我17岁那年的5月初,家里没有钱了,我去找父亲。他当时给我讲了一些他的革命经历,跟我说,《红灯记》里的李铁梅17岁就挑起了家里的重担,我也17岁了,也要挑起家里的担子。”杨明华至今记得,临走时,父亲把一直戴着的手表摘下来给了她,让她把手表卖了,替他把党费交了,还上家里从队里预支的钱,剩下的留作家用。

“那是块进口的英伦表,父亲没给我讲手表的来历,但我记忆中他是一直戴着的。”回到家后,杨明华没有舍得卖手表,即便后来手表不走了,她也一直珍藏着。直到2019年,她把这块手表捐给了村里。

2012年,杨宝余临终前还叮嘱孩子们,要善待村里的老人。因为父亲这句遗愿,从2012年起,每年重阳节,大弟杨明凡都会交代姐姐杨明华,给队里70岁以上的老年人赠送节日礼包,坚持了10余年。而已经70多岁的杨明华,至今仍和老伴在村里做义工。

堰泾村有个“幸福老人村”,是专为老人开设的机构,杨明华目前就在幸福老人村的“奶奶咖啡馆”做义工。如今,杨明华在做咖啡之余,也时常给来喝咖啡的年轻人讲讲父辈的故事,“虽然我已经70多岁了,但还有一些余力可以为社会做一点微薄的贡献。”

挖掘红色故事汲取精神力量

与其他一些红色基地相比,堰泾村既是革命先辈生活的村庄,也是他们曾经战斗过的战场,留下了众多地下党员的印迹,除了物品、文字,还有回忆。不少革命先辈的后人,至今仍然生活在这片土地上。

为了留住革命年代的珍贵记忆,铭记革命先烈为斗争胜利做出的努力和牺牲,近年来堰泾村致力于红色历史文化的抢救工作。堰泾村党总支以人居环境整治为契机,通过查阅史志档案、走访先烈子女和知情人,于2019年在旧址直径1公里以内,打造了“红色堰泾”党建文化宣传长廊。

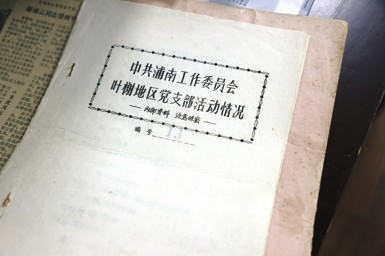

抗日战争时期,中共浦南工作委员会在堰泾村成立。

堰泾村入选“四史”学习教育现场基地之后,一些地下党员的后代也成为“客串讲解员”,为参观者讲述红色村史、先辈故事,使“红村”的红色历史更加生动感人,先辈们的革命精神也在讲述中代代相传。

90后青年沈丹洁是土生土长的本地人,去年,她借调进入堰泾村从事党务工作。“‘红色堰泾’文化长廊建成时我就去参观过,调到堰泾村后,我更加深入地了解了这些故事,包括走访地下党的后代。”沈丹洁说,越了解革命先辈的故事,越能体会战争年代的残酷,也越觉得他们精神的伟大,“地下党的工作真的是如履薄冰,从他们身上我汲取到了一种力量。”

让沈丹洁觉得很有意义的是,她是在堰泾村由预备党员转正为正式党员的。而在堰泾村工作的一年多,让她深切感受到,党带领人民从那样一个水深火热的年代走到如今繁荣发展的时代是多么不容易,“作为一名党员,我会在党的领导下,传承24位地下党员的精神,以人民为中心,做好自己的工作”。

青年报·青春上海记者 刘春霞

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐