百图定格不能忘却的纪念

青年报·青春上海记者 郦亮/文 受访者/图 常鑫/视频

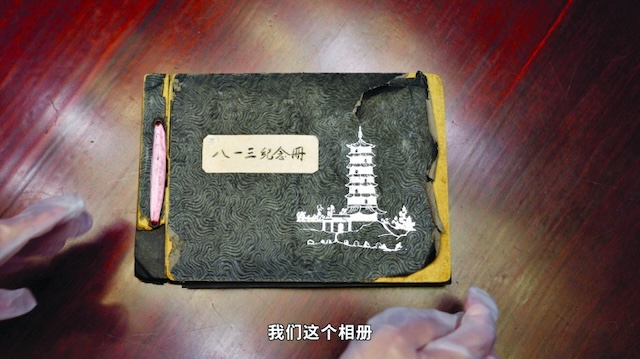

上海图书馆是抗战文献史料的收藏重地。不久前这些史料当中的精品亮相上图“红色印迹:中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念主题展——馆藏文献里的抗战图像记忆”。众多展品中有一本《八一三纪念册》尤为引人关注。那一张张泛黄的照片,把人瞬间带入了那个烽火连天的时代,也让人感到那份中华民族的不屈和坚韧。

旧相册鲜明体现中国立场

在上海图书馆的文献库里,青年报·青春上海记者看到了这本《八一三纪念册》。这其实就是一本反映1937年八一三淞沪会战前后深陷战火之中的上海各方面情形的旧相册。每一页有2到3张照片,全书共100张照片。相册的封底有一个标签,上面写着“上海统战小组换赠1974年1月”,仅这几个字便说明了它的基本来源。

《八一三纪念册》上海图书馆供图

上海图书馆历史文献中心馆员贾铭宇告诉青年报·青春上海记者,这本相册的核心内容是讲述八一三淞沪会战前期的完整故事脉络,主要包括了几个方面:一是中国军民的反抗,如工兵开掘战壕,战士冲锋、扫射,伤兵医院的医护照顾伤员,日军机场起火,收缩防线等;二是八一三淞沪会战爆发后,租界地区外国军队的反应;三是日军对上海城市建设的破坏和给上海人民带来深重的灾难和巨大的损失,如龙华寺、大世界、和平饭店、先施公司、上海特别市市政府被炸等。

这本相册的中文目录和英文目录末尾都标注了来源,它由当时位于南京路819号的兆芳照相馆制作。兆芳照相馆是老上海一家颇具名气的照相馆。贾铭宇提醒青年报·青春上海记者注意,英文目录与中文目录的翻译存在立场差异。例如第四章的照片在英文目录中称为《Japanese flagship》(日本旗舰),而中文目录直接标注为《敌舰出云号》,这就鲜明地体现了中方立场。

在照片中看到中国人的不屈

《八一三纪念册》里的几张老照片尤其引发记者的关注。《敌舰出云号》是比较靠前的一张照片。贾铭宇告诉青年报·青春上海记者,“出云号”是日本第三舰队的旗舰,1898年动工,历时两年完工。自交付以来,其一直充当着日本侵略中国的急先锋。其建造经费来源于甲午战争后中国的赔款。1937年八一三淞沪会战爆发,“出云号”进犯上海地区。除了对中国军队阵地进行猛烈轰击,还炮击了上海的工厂、学校、民房等设施,使上海人民的生命和财产蒙受巨大的损失。

《敌舰出云号》上海图书馆供图

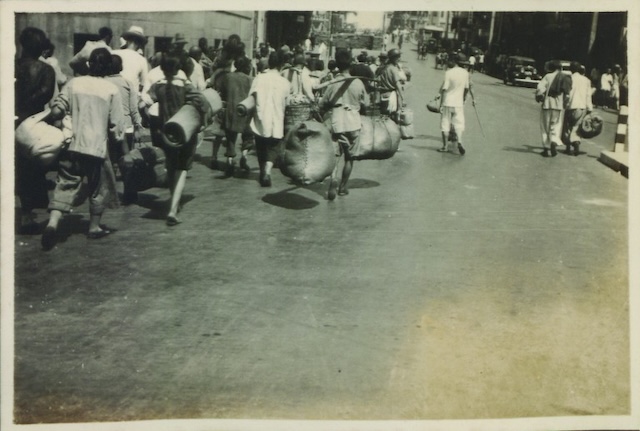

《北新泾被炸》和《北新泾难民逃难》这两张照片放在同一页。北新泾当时是淞沪会战的前沿区域,受损极为严重。上海的一些记者曾前往视察,据其原文记载,到达后发现这里只剩断垣残壁,居民悉数逃离,原本热闹的市集等区域也变得荒无人烟,“但见断垣颓壁,满目皆是,全镇闹市,已成废墟”。

《北新泾难民逃难》上海图书馆供图

《先施被炸后救济工作》的内容也与基层难民问题相关。当时大量难民亟待救济和安置,若不及时解决,可能引发社会恐慌,不利于整体民生稳定和淞沪会战的推进。因此,许多团体参与到救济工作中:在爱国民主人士积极倡导和中共地下党的大力支持下,上海的慈善团体、同乡会、教会、市政府机构、国际性组织先后建立两百多处难民收容所,包括大世界在内的大型公共建筑成为临时安置处。

贾铭宇介绍,在中国共产党的影响和努力下,难民收容救济与抗日救亡运动相结合。在沪国际友人也积极参与慈善救助活动。

有一张照片也很令记者动容。这张名为《冲锋》的照片表现的是一个中国士兵匍匐前行,向敌人发起冲锋的情形。前面是密集的子弹,冲锋可能就意味着牺牲,但是中国士兵毅然决然地前进,向侵略者展示中国人的不屈服。贾铭宇告诉记者,八一三淞沪会战是发生在上海的一场重要战役,也是中国全面抗战开始阶段之前的一次大型会战。当时中日双方总兵力达100万,中国军队表现得极为英勇。整个战役分为三个阶段,其间涌现出许多如血战罗店、吴淞口血战、“八百壮士”四行仓库保卫战等体现中国军民英勇抗战、浴血奋战的故事。

《冲锋》上海图书馆供图

纪念册应是由中国摄影师拍摄

贾铭宇对《八一三纪念册》有过比较深入的研究。她告诉青年报·青春上海记者,由于缺乏更多历史资料,只能结合现有信息进行推测。这本相册既有英文目录,又有中文目录,且中文目录带有明确立场,加之兆芳照相馆是由中国人创办、具有一定实力的老牌照相馆,因此更倾向于认为,这些照片由兆芳照相馆的中国摄影师拍摄。当然,也不排除是外籍人士拍摄后交给兆芳照相馆制作的可能——照相馆在冲洗、粘贴照片的过程中,出于中国人的立场制作了两个版本的目录,这种情况也存在一定可能性。

这本珍贵的相册曾作为展品,在近期举办的红色印迹主题展中展出。因场地限制,未能将相册每一页完全展开供观众欣赏。为此,主办方特意选取了两张具有代表性的照片——《北新泾废墟》《先施公司被炸》在展墙上重点展示。这些照片展现的不仅是当时上海民众抵抗日本法西斯的英勇斗争,还有侵华战争给上海民众带来的深重苦难。透过这些珍贵的图像记忆,观众得以更直观地体会中国14年抗战的艰辛,感受那段全民抗战的热血历史。

青年报·青春上海记者 郦亮/文 受访者/图 常鑫/视频

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐