一只皮箱背后的一腔赤诚

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文 吴恺/图

在龙华烈士纪念馆的展厅,有一只黑色皮箱,这只被定级为国家一级文物的老式手提箱是杜重远烈士的。在1937年至1939年间,这只皮箱为他携带文件、书籍来往上海、新疆以开展革命工作,是他最亲密的“战友”。

无言的文物,是烽火岁月里一段永远不能忘却的“有声”革命史。龙华烈士纪念馆保管部的张梦瑶娓娓讲述这只皮箱背后的历史故事。

杜重远所用的老式黑色皮箱。

在民族危难之际筑起精神堡垒

杜重远,原名乾学,出生于吉林省怀德县。虽家境贫寒,但杜重远从小聪颖好学。1917年,杜重远东渡日本留学,他一面学习,一面积极参加反对帝国主义侵略中国的各项活动。

1923年,杜重远毕业归国,立即投身于兴办实业。他在各方筹措下建立起东北第一座机制窑厂肇新窑业公司,主要生产新式砖瓦。他为了抵制日本独霸市场,不断开拓,增资扩建了瓷器厂,成为东北重要的陶瓷生产部门。

然而,九一八事变爆发,东北沦陷,杜重远意识到单纯振兴实业无法救国。他流亡关内,痛苦彷徨。

前线战士浴血奋战,上海作为抗日救亡运动的中心,文化界的爱国人士也纷纷投入抗战洪流。在上海期间,杜重远遇到了沈钧儒、邹韬奋、胡愈之、金仲华、李公朴等进步人士。

1931年冬至1932年春,杜重远在邹韬奋的帮助下,还以《生活》周刊记者的身份先后到长江一带和华南、华北进行考察,举行演讲会,宣传抗日救国。那时候,杜重远阅读了马克思主义相关书籍,对中国共产党也有了新的认识。

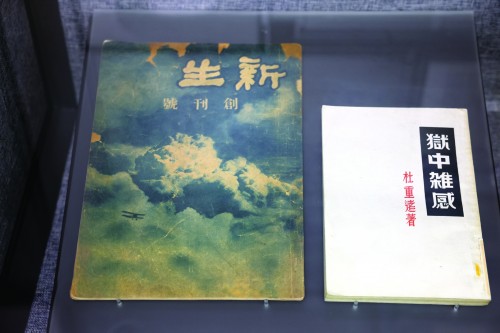

1933年12月,《生活》周刊被国民党反动派查封,此前邹韬奋已被迫离开上海,流亡海外。杜重远义愤填膺下挺身而出,于1934年2月一手创办了《新生》周刊。1935年,国民党当局借口《新生》周刊刊登了《闲话皇帝》一文,查封了刊物,随后将杜重远逮捕入狱。

《新生》周刊

入狱不久,杜重远就与中共地下党取得联系,认识到了国民政府投降的本质,领悟到只有共产党才能领导中国人民真正抗日。因此,他虽身陷囹圄,仍坚持开展抗日救亡工作。

1936年,杜重远获释出狱,随即前往西安,与张学良等人晤谈,希望促成共同抗日。西安事变爆发后,杜重远坚决拥护响应中国共产党倡导的抗日民族统一战线方针,为促成张学良、杨虎城和我党联合,作出了贡献。

往返上海和新疆开展革命工作

西安事变和平解决后,在中国共产党的倡导下,抗日民族统一战线最终形成。

1937年至1938年间,杜重远多次前往新疆考察,为抗日救国奔走呼号。1938年他被邀请前往新疆协助建设。临行前一个夜晚,周恩来、叶剑英会见了杜重远等人,杜重远表达出希望能前往新疆发展抗日根据地,培养抗日干部,做持久战的准备。周恩来听后,同意和支持他们前往新疆,嘱托他们与新疆的中共同志一起工作。

杜重远接受聘请后担任新疆学院院长,1939年1月携全家到新疆定居。为更好建设新疆学院,发展新疆文化,杜重远为聘请教师和购买图书四处奔波,邀请到沈雁冰、萨空了、张仲实等来到学院授课。

杜重远

在朋友的帮助下,他购买了三大卡车的进步书籍。在担任院长期间,杜重远认真负责,注重爱国教育,讲解国内外形势,宣传抗日救国,为抗日救亡和建设新疆培养人才呕心沥血。他到新疆工作不到一年,即取得卓然成绩,受到当地学生、百姓的赞誉和拥戴。

如今在龙华烈士纪念馆陈列展出的杜重远所用老式黑色皮箱箱体正面有拉手,两侧各有钥匙孔,箱盖内有夹袋。杜重远就是用这只箱子在1937年至1939年间携带重要文件、进步书籍来往于上海、新疆开展革命工作。

然而,这样的时间并没有持续多久。1939年11月,盛世才撕下伪装的面具,迫使杜重远辞去新疆学院院长职务,被软禁在家。1940年5月18日,盛世才伪造了“杜重远阴谋暴动案”,将其逮捕入狱,于1943年将他虐杀在狱中,又残忍地毁尸灭迹。

杜重远牺牲的消息传到延安和重庆,党和人民表示沉痛哀悼。1983年9月,在杜重远等烈士被害40周年,邓小平同志题词:“杜重远烈士永垂不朽”;邓颖超同志题词:“革命左派先驱,爱国拥党英烈”。新疆人民为杜重远烈士修建了纪念碑,永远缅怀他的功绩。

当好红色基因的守护者和传承者

英雄不朽,山河永念。对青年文物工作者而言,守护文物不仅是职业责任,更是沉甸甸的历史使命与红色担当。

“我们手中的每一件文物,尤其是红色文物,都是烽火岁月、奋斗历程的无声讲述者。妥善保管、科学修复,就是守护历史的活字典,确保革命记忆永不褪色、英雄事迹不被湮没。红色文物承载着信仰的力量、奋斗的精神、牺牲的壮志。我们的工作,就是让这些凝固的精神密码得以安全传递,为后人提供触摸历史、感悟初心的真实载体,让红色血脉代代相传、事业薪火永续。”张梦瑶说道。

张梦瑶举例,文物保护工作者的日常工作是十分基础的,如提取文物、检查文物、观察库房温度湿度等,但这些基础工作,一旦带入了情感,就会有敬畏心。“我好像也在和一位位老人家对话,为之做好各项指标的检测。”在张梦瑶看来,保管好文物是基础工作,在此基础上进一步挖掘时代精神,通过研究阐释、创新展示,让尘封的历史“活”起来,连接当下,为奋进新征程注入不竭的精神动力。而当文物以最好的状态展出,透物见史时,就是作为幕后一员最为开心满足的时刻。

“身处伟大时代,我们青年一代更应深刻理解这份工作的非凡意义。它不仅是技艺的传承,更是理想信念的接力,以敬畏之心、专业之能,当好红色家底的守门人和革命精神的传承者。”张梦瑶说。

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文 吴恺/图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐