V聚上海|锤声叩响三千年

青年报记者 刘昕璐/文 受访者/图(除署名外)

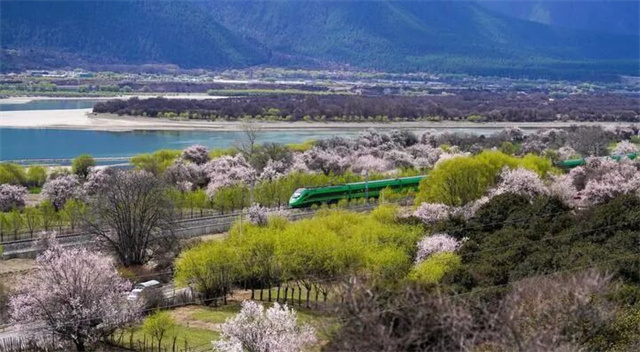

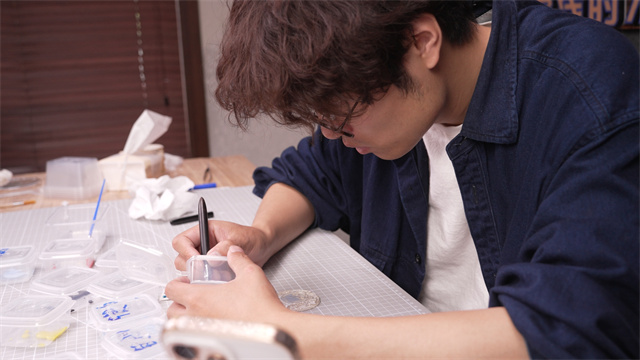

屏息凝神,锤起锤落。500克金条在数万次精准而克制的敲击中延展、变薄。B站UP主“才疏学浅的才浅”(以下简称“‘才浅’”)指尖的每一次震颤,仿佛都在与三千年前那名打造三星堆黄金面具的无名工匠隔空对话。从被父母担忧“朝不保夕”的“不务正业”,到用极致匠心唤醒沉睡古物、让非遗在现代焕发光彩,这个ID极度谦逊的年轻人,正以一锤一錾的坚持,在数字时代叩响着中华文明传承的铿锵回音,更在上海这座开放包容的城市里,收获了梦想最确定的答案。

“自制”童年

从手搓玩具到技艺启蒙

2013年,“才浅”与B站初遇。那时候的B站还是个名不见经传的小众网站,被一众网友戏称为“小破站”。但“才浅”发现,这里已经悄然聚拢起一群因热爱而驻足的人,不少UP主正在这里,将自己的兴趣爱好拆解成一段段视频,或细致分享,或热烈展示,让那些藏在日常生活里的热爱有了具体的模样。

2017年,就读电子信息专业的“才浅”,课业之余重拾对手工的痴迷。他自学拍摄剪辑,在B站上传了第一个作品——《UP主教你做表白神器——紫檀嵌银梳》。从那以后,“才浅”持续发布手工相关视频,慢慢积累起最初的一批粉丝。而这条视频,在他功成名就后,被无数前来“考古”的粉丝戏称为“梦开始的地方”。

“才浅”一手精湛的手工技艺,都是小时候“玩”出来的。小学时,父母在外务工,“才浅”跟着爷爷奶奶生活在老家。“当时的我也是个留守儿童。”他回忆道。后来他去了寄宿制学校,娱乐活动少得可怜,想要个玩具更是难上加难,“于是,我开始用有限的材料给自己打造玩具。”在“才浅”的回忆里,泥土在指间变成陶俑,竹片削出水壶轮廓,木块化作呼啸的飞镖,纸盒暗藏精巧的机关……这份对手工的热爱,陪他走过小学、中学的漫长时光,在心里悄悄扎下了深根。

童年简陋的创造,不仅驱散了孤单,更在无形中为他带来了传统手工技艺的启蒙。“很多知识都是通过电视了解到的。当时的我,最爱的就是央视的科教频道,”他说,“经常介绍各种少数民族的手工艺,还有大量的纪录片。对我来说,这就是一扇通往精彩世界的窗口。”

一年之约

从朝不保夕到为爱奔赴

如果没有自身的坚持与父母的“默许”,或许便不会有这样一个才华横溢的UP主;而他也大概率会守在家乡的电器行业,在某家相关单位里,从事电器的制作与开发工作。

和天下大多数父母一样,“才浅”的家人也盼着他能找一份安稳、体面的工作。2019年,“才浅”走出大学校门。那时候,“UP主”这个职业在大众视野中还很陌生,甚至,在长辈看来,多少有点“朝不保夕”“不务正业”。可是,“才浅”心里始终放不下内容创作的念头。“先做一年UP主试试,如果不行,该干吗就去干吗。”他和父母商量。家里终究是点了头,一场关于梦想与现实的“一年之约”就此定下。

为了躲开父母唠叨,他决定出去闯闯。就是在这个时候,上海出现在了他的脑海中:一座开放、包容的城市,总该有机会吧?“再加上我心仪的UP主几乎都在上海,于是我便独自一人来了。”他告诉记者。

刚来上海时,“才浅”真的体会到了父母口中的“朝不保夕”是什么意思——朋友寥寥,粉丝很少,收益微薄,生活拮据。“看来,真的做不成UP主了”,在“一年之约”的倒计时中,再倔强的面孔也遮掩不住内心的失落。

转机源于对平台的洞察。“才浅”早先的视频中,多是些吊坠或书签之类的手工小件。为什么不做些“小破站”网友爱看的东西呢?平时就喜欢看动漫的“才浅”,索性把自己沉浸到平台浓厚的二次元氛围中。他尝试着制作、还原动漫和游戏中的道具,还融入了不少传统工艺——折扇借鉴苏杭,油纸伞取法非遗。其间,他受到越来越多的关注,粉丝量飞速上涨。他有一条制作“魔刀千刃”的视频成了“入站必刷”作品;“手工还原动漫刀剑”系列中的十多个视频,每个观看量都突破百万。

“才浅”由此告别了朝不保夕的生活。“经济上的问题,我自己都能解决。”他告诉父母,更重要的是,他从自己热爱的事情中,找寻到了价值。“一年之约”,悄然变成了无限期的为爱奔赴。

极致匠心

从“刀光剑影”到文化传承

2021年初,“才疏学浅的才浅”荣登B站年度百大UP主榜单。“命运真的很神奇,梦想是有力量的。”他感叹。彼时,他的标签仍是“动漫道具还原者”。然而,命运的齿轮在这一年再次转动——他决定复原三星堆黄金面具。

从手工小件开始走上二次元的“康庄大道”,如今又要开启一条新赛道?“才浅”的念头来得异常突然。当年,三星堆考古大发现红透半边天,那半张黄金面具的影像总在“才浅”的脑袋里盘旋。“既然我是个手工博主,”他说,“是否可以用自己的方式把它复原出来?”

当时,复刻文物这条赛道还无人踏足,“才浅”自己心里也没底,特别是在财力远谈不上雄厚的时候,从零起步“手搓文物”。甚至,连那块黄金原料都靠朋友鼎力相助。

面具终于完成,反响超乎预期。这期视频成了“才浅”当之无愧的代表作。如今回看,除了视频收益以外,还有个意外之喜——“金价涨了好多”。当下云淡风轻的口吻,藏不住作品背后的那份极致匠心。

将500克金条(长10厘米、宽3厘米、厚约1.2厘米),纯手工捶打成比A4纸更大、薄至0.3~0.4毫米的金片,谈何容易?锤揲,这门古老的金属加工技艺,充分利用黄金的延展性,极度考验匠人的耐性。煅烧、捶打、敲击,循环往复。举起重达1.8千克的锤子,一手扶稳金条,“才浅”感到一种奇妙的连接——仿佛指尖触到了三千年前那名无名工匠的心跳。

视频中的“才浅”常常是沉默的。屏息凝神,锤起锤落。把金条捶打成薄片,越接近成功越是艰难:用力要克制,角度要精准,等到金薄如纸时,更是如履薄冰——一锤砸穿,前功尽弃。观者也无不悬着一颗心,在金石相击的韵律里,沉浸于这份专注的魅力。

金片成形后,细致活才开始。“应该是有眉毛的”“耳朵上是这种云雷纹”……为复原面具三千年前的容颜,他查阅了大量资料。精雕细琢下,高挺的鼻梁、镂空的双目、云雷纹饰的耳朵,残缺的“半张脸”终被一点点唤醒。

点燃信心

上海给了他最确定的答案

复刻黄金面具的视频爆火,点燃了“才浅”的信心,也照亮了他的前路。原来,并非只有二次元才能打开局面,UP主的创作拥有更广阔的天地。“才浅”开始重新审视内容创作方向。此前,他担忧传统文化内容在年轻平台的接受度,黄金面具的成功让他确信:B站的年轻人,深爱着这些文明的印记。此后,他增加了文物复刻内容,并在材料、工艺、历史背景上力求严谨考据,更将非遗技艺融入其中。

“才浅”做非遗内容,绝不是简单地照搬古法,“更多是让非遗真正‘活’起来,用最传统的工艺和最现代的形式相结合。”他解释。比如在一期视频中,他用花丝镶嵌工艺打造了一个天宫空间站模型。传统手工艺和现代高科技,碰撞出了让无数观众叹为观止的作品。

懂行的网友在线上留言,每每让“才浅”感动,而上海这座城市在线下给他的鼓励,更是让他终生难忘。去年,“星耀中国:三星堆·金沙古蜀文明展”在上海博物馆(东馆)开幕。作为上博东馆的开馆大展,展览的分量不言而喻。在入馆大厅最醒目的位置,摆放的正是“才浅”一锤一锤敲出来的黄金面具复刻品。往来观众无不驻足,举起手机拍摄记录,展品一旁的卡片清晰标注着:bilibili UP主“才疏学浅的才浅”制作。

年轻人的创作与古老文明在此刻相连。这创新的火花,亦是上海对青年创作者的真诚拥抱。一座开放、包容的城市,总该有机会吧?是的,上海给了他最确定的答案。

“才浅”打造的黄金面具复制品。 青年报记者 刘昕璐 摄

Qa 生活周刊ד才浅”

Q:相比日更博主,你的视频周期较长。为什么这样坚持?

A:确实,短则两周,长则数月。因为我希望呈现亲手打磨制作的过程,认真对待每一个细节,对作品的完美追求,或许也是工匠精神得以跨越千年传承至今的内在密码。

Q:你眼中的上海是怎样的?

A:上海真是非常好的一座城市,文化非常开放、包容。我的作品有幸在上海博物馆展出,这就是上海这座城市对于我们这些年轻创作者的鼓励、支持。此次“沪九条”的出台,也彰显出上海对内容创作者的重视。众多优秀的UP主汇聚于此,形成了一个充满活力的创作生态。

Q:作为手工博主,你是如何磨砺技艺的?

A:想要带领观众走进历史与文化的深处,就要更多了解人、事、物的时代背景和文化内涵。纪录片、文献中手工艺人的一招一式、技术沿革,都是我汲取养分的源泉。边做边学,网友也在督促我不断创新和进步。

青年报记者 刘昕璐/文 受访者/图(除署名外)

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐