一座纪念碑,四缕白衣英魂

青年报·青春上海记者 范彦萍/文 常鑫/图

位于宝山区的陈伯吹罗店实验学校的校园里,矗立着一座红十字烈士纪念碑,这是为纪念“八一三”淞沪会战中在前线救护伤员时为国殉职的中国红十字总会上海第一救护队苏克己、谢惠贤、刘中武、陈秀芳四位白衣战士而建的。这也是上海唯一一座红十字烈士纪念碑,以铭记88年前牺牲的四位红十字烈士。

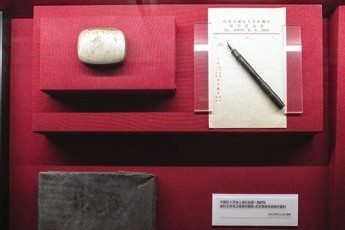

上海淞沪抗战纪念馆里正展出着苏克己烈士的遗物,这是他的遗腹女苏洁捐赠的。

苏克己烈士雕像。

白衣战士血洒罗店

罗店红十字纪念碑高8.33米,碑顶端及四面各有一个红十字标识,共5枚。1946年,纪念碑在烈士殉难处落成,于1981年重建、1984年移至现地放大重建、2000年再次修缮。

纪念碑两侧分别嵌有苏克己、刘中武、谢惠贤和陈秀芳四位烈士的椭圆形瓷像与铭牌,碑的下半部分的三面则凿刻了碑文,讲述烈士殉难的经过。

上海红十字会提供的史料记载:战争从一开始就异常激烈,罗店救护医院短短几天就住满了伤兵。战至8月23日,罗店距离火线战场更近。当天下午,我军一架飞机被日寇击中,飞行员苑金函受伤后跳伞降落在罗店附近的农家竹园中。苏克己闻讯后急率助医刘中武及护士陈秀芳、谢惠贤等前往战地开展救护。救助完伤员后的撤离途中,众人行进至距罗店镇两里路处,突遇日寇。苏克己被刀猛砍,后被肢解为六段,尸骨无存。刘中武、谢惠贤当场中弹身亡,陈秀芳腹部受重伤,送至医院后因抢救无效死亡。

上海淞沪抗战纪念馆宣传教育部主任徐沁曾和团队成员考证过苏克己遇难的细节。徐沁介绍说,当时救人的一共是两男两女,主要是考虑到两名男队员抬担架,两名女护士为伤员包扎。但现场发现飞行员苑金函伤势过重,简单处理后想要将其运回医院,途经罗店车站碰到日军。“据我考证到的资料所知,苏克己会讲一口流利的日语,其间还和日本人交涉过,但四人仍惨遭杀害。路过的逃难乡民目睹了日军的暴行。”

“苏克己等人都别着红十字会的徽章,身份一目了然。按照国际惯例,两军交涉,不能杀害红十字会的工作人员,日军此举严重违背了国际日内瓦公约。”徐沁愤愤不平地表示。

苏克己烈士的遗物。

日军暴行震惊中外

日军残害红十字人员的行径,违背国际公约,震惊中外。《新闻报》曾详载烈士受虐细节,当时苏克己烈士因阻止日军对女护士施行不轨之事,被日军拔刀乱砍。

噩耗传来,上海红十字会迅速将苏克己等四位红十字人员的殉难惨况公布于世,并向国际红十字组织报告,揭露日寇无视国际公法,残害中国红十字战地救护人员的暴行。宋美龄通过“中央广播电台”特作英语广播,昭告世界。中国红十字会总会分别报请国史馆和国际红十字组织,将这一史实永载史册。

徐沁告诉记者,两位女护士谢惠贤、陈秀芳的亲友迄今未能找到。队员中的刘中武本名刘锡康,后来用了哥哥刘中武的名字。他于1929年考入山东省立第二师范学校,加入了中国共产党。后来就来到了上海。“八一三”淞沪会战爆发后,刘中武给远在山东老家的父母和妻女写了一封简短的家信说自己已进入租界躲避战乱,实则前往罗店,报效祖国。

苏克己殉难时,妻子朱宝琴还在家中待产,于苏克己殉难后的第38天(1937年10月1日),产下遗腹女苏洁。陈列室里展陈的苏克己使用过的钢笔、药方单和几件医疗器械就是苏洁捐赠的。

如今已经88岁高龄的苏洁退休前是同济大学副教授,近期在民星路上的一家养老院接受护理。在身体尚好时,她曾撰文《我的父亲苏克己烈士》回忆自己的父亲。苏洁笔下的父亲是刚正不阿的:“‘一·二八’淞沪抗战时,父亲任大场惠济医院外科医师,此院立即改为红十字会伤兵医院,当夜接收伤员。不几日,大场地处前线,极度危险,需立即将全部伤员转移到青浦,并入上海红十字会第八伤兵医院。当时,父亲废寝忘食实施手术抢救伤员,直到战争结束。”

罗店红十字纪念碑。

烈士骸骨仍未找到

苏洁回忆说,父亲毅然参加中国红十字会上海市救护委员会,就任第一救护队副队长之职时,父母结婚才六个月,母亲怀孕在身,只能在上海好友家待产。“八一三”前夕,父亲离家向上海市红十字会报到待命,接受任务。8月13日下午,父亲率第一救护队全员出发至前线进行战地救护,后来在救治飞行员的过程中被日本人残忍杀害。待战事西移沪战停息后的一天,原担架员来报殉难地有尸体二具,经带回遗物证实是刘中武、谢惠贤二名队员,父亲的尸骨始终未找到。

虽然是遗腹女,但从母亲和亲友口中,苏洁了解到了父亲的为人。“父亲救治过许多病人,还爱扶贫解难。比如患者张炳坤被诊断为肝脓疡,当年抗生素等药尚未问世,卫生条件落后,父亲本着治病救人的原则,急病人所急,细心为病人做

肝穿刺引流排脓,会同内外科精心治疗,患者得到治愈;一位工人,头皮全部被机器轧下,颅骨全露在外,神志昏迷,情况危急,父亲立即为他进行抢救手术,两周脱险,一个月后痊愈出院。作为一名医生,他的一生光明磊落、舍己救人,他的医德医技更受人们的赞誉。”

“父亲成为医师惨烈殉国第一人时年仅37岁,我母亲与父亲共同生活才半年就永远分开了。日本侵华老兵来中国谢罪、忏悔,祝愿中日永不再战,这也是两国爱好和平的人民的共同心愿。今日绝不容许历史悲剧重演。作为子女要引以为荣,更要以父亲为榜样,做个对国家对人民有用的人。”苏洁表示。

青年报·青春上海记者 范彦萍/文 常鑫/图

编辑:张红叶

来源:青年报

- 相关推荐