一块“见义勇为”匾

“见义勇为”匾。

青年报·青春上海记者 张逸麟/文 常鑫/图

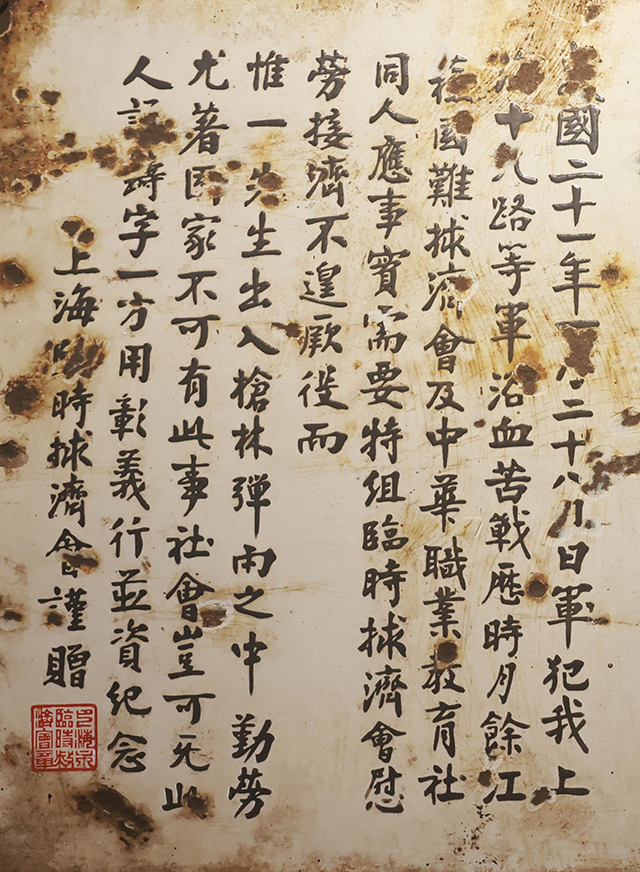

“……而惟一先生出入枪林弹雨之中,勤劳尤著,国家不可有此事,社会岂可无此人……”在斑驳的文字中,游客读出了国难当头之时,那份无畏的热血。

“见义勇为”四个大字,在匾额最醒目处,上面还铭刻着祝惟一先生在淞沪抗战期间的义举,也见证了千千万万上海普通百姓与抗战将士并肩奋斗的决心。如今匾额静静躺在淞沪抗战纪念馆的橱窗中,激励着后来人的爱国情怀,传递着守护和平的美好愿望。

全民抗战,救亡图存

1932年,“一·二八淞沪抗战”爆发,驻守上海的第十九路军与随后驰援参战的第五军以及其他部队,以劣势装备和血肉之躯,与日军浴血奋战30余天。这场战争,让位于前线的上海市民深感国家已到危急存亡之秋,他们纷纷挺身而出,为前线奋战的将士们送去力所能及的助力。

祝惟一先生,原籍江苏南通,为中国民主建国会会员,1929年进入黄炎培创建的中华职业教育社,在农村服务部工作。“一·二八淞沪抗战”爆发后,他积极投入抗日救亡运动,多次征集寒衣、军需物资支援抗日前线,并组织救护队救治前线伤兵。其间,他与战士一样冒着枪林弹雨,来往于前线和市内,传递市民捐赠的物资,以此慰劳蔡廷锴将军率领的第十九路军将士。

战后,上海临时救济会为表彰祝惟一的事迹,在表彰大会上授予其“见义勇为”的搪瓷纪念匾,并配以一段激昂壮烈的文字,而这正是对上海人民支援抗战义举的至高评价。

尽管付出了沉重代价,但中国军队在这场战役中打击了日本侵略者的嚣张气焰,打破了日军不可战胜的神话。同时上海军民并肩奋战的经历,也激发了全体中国人的爱国情怀和民族气节,鼓舞了全民反抗外敌侵略的斗志,彻底改变了“一盘散沙”的旧中国形象。

纪念匾上铭刻着祝惟一先生在淞沪抗战期间的义举。

无名英雄,更应该被守护

淞沪抗战期间,类似祝惟一先生这样民间自发抗战的人不胜枚举。1932年1月30日,上海市商会发布公告,号召上海民众“毁家纾难,各就其力之所及或筹现金慰劳,或集物品馈送,期振作前敌将士之气,且表吾人敌忾之忱圈”。同日,上海工会联合会在东新桥召开上海各业工人代表大会,号召全市各业工人举行总同盟罢工,随即反日大罢工在全市迅速展开。

广大上海民众积极捐钱捐物,祝惟一所在的中华职业教育社,全体职员自愿按月捐出薪水的2%给抗日义勇军,这样的月捐行为一直坚持到抗日成功之日。开战几天后,民众支援的物品已能基本满足前线需要。在战役期间,民众还组织了义勇军、敢死队、情报队、救护队、担架队、通信队、运输队等。其中义勇军约有20支以上,这些义勇军或由中国共产党领导,或归十九路军指挥。时任十九路军78师156旅旅长的翁照垣回忆说,1932年2月26日,有200名上海市民,自带50余条枪,前来吴淞帮助十九路军守卫阵地。3月1日,日军发动突袭,上海市民义勇军不怕牺牲,和日军激战4小时,终于在十九路军援军的配合下将敌人击退。

淞沪抗战纪念馆宣传教育部主任徐沁表示,展馆中的每一件展品,都留下了一段可歌可泣的故事,但很多在那场战役中默默奉献的普通百姓,与抗战将士一样舍生忘死,一样义无反顾,“他们也许没有留下实物,也没有留下姓名,但他们的事迹不应该被遗忘,他们的精神更应被当代人守护并传承。”

“见义勇为”搪瓷纪念匾。

众人拾柴,留下共同记忆

祝惟一先生于1982年过世,后来他的两个女儿祝小婉和祝幼婉共同将“见义勇为”匾赠予了淞沪抗战纪念馆,也让祝惟一的故事得以让更多当代人所了解。

徐沁表示,93年前的那场战役,展现了全民抗战的决心;而如今淞沪抗战纪念馆的许多文物,也都是来自老百姓的捐赠。“众人拾柴火焰高,正是这么多人的无私捐赠,将一段段记忆汇聚到一起,也汇聚成了这样一个纪念馆。”徐沁说。

徐沁记得,有一天两名老人亲自来到了纪念馆,他们的父亲是抗战后上海审判主任的书记官。“老人们的父亲是淞沪抗战的亲历者,留下了许多记录当时情况的宝贵文字资料,此外这对兄妹还记录下一些父亲说过的话,一些回忆的往事,并整理成另一份资料。这些资料对于丰富抗战历史细节有着非常重要的作用。”

在一次前往中国台湾地区的学术交流期间,徐沁遇到了陈诚将军当年的司机。老人得知他是来自淞沪抗战纪念馆的工作人员后,从家里带来了一条陈旧的毛毯,这条毯子是当年陈诚将军赠送给老人的。“老人说,这毯子放在他那里,也就是个压箱底的念想,但如果放在纪念馆里,可以让更多的人看到了解这段历史。”徐沁回忆说,当时一行人都很感动,而这样的一次次感动,也伴随着淞沪抗战纪念馆的成长。“我觉得普罗大众都有这样的一种心态,集体守护共同的民族记忆,正是在这样的情怀和信念支撑下,一件件宝贝从民间汇聚到纪念馆,一份份记忆由碎片拼成了更完整的画卷。”徐沁说,“这也更激励我们纪念馆的每一个员工,必须珍惜好、守护好每一件藏品,他们不仅仅是历史的印记,更是无数情感汇聚的洪流。”

青年报·青春上海记者 张逸麟/文 常鑫/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐