打卡文艺好去处,这个周末上海好戏连台

青年报·青春上海记者 冷梅/文 受访者/图

这个周末,上海的文艺气息浓厚,好戏连台。2025ACT上海当代戏剧节于8月30日至10月9日举办,本周末,以加拿大音乐剧《我们漂泊至此》和中国舞台剧《毛绒小可爱》双剧开幕;上海话版舞台剧《长恨歌》回归上海话剧艺术中心;中央芭蕾舞团《舞姬》在上海大剧院亮相;英国鬼才编舞马修·伯恩《天鹅湖》热演于上海文化广场,各大剧院热闹非凡,也为暑期档演艺市场带来一连串完美收官。

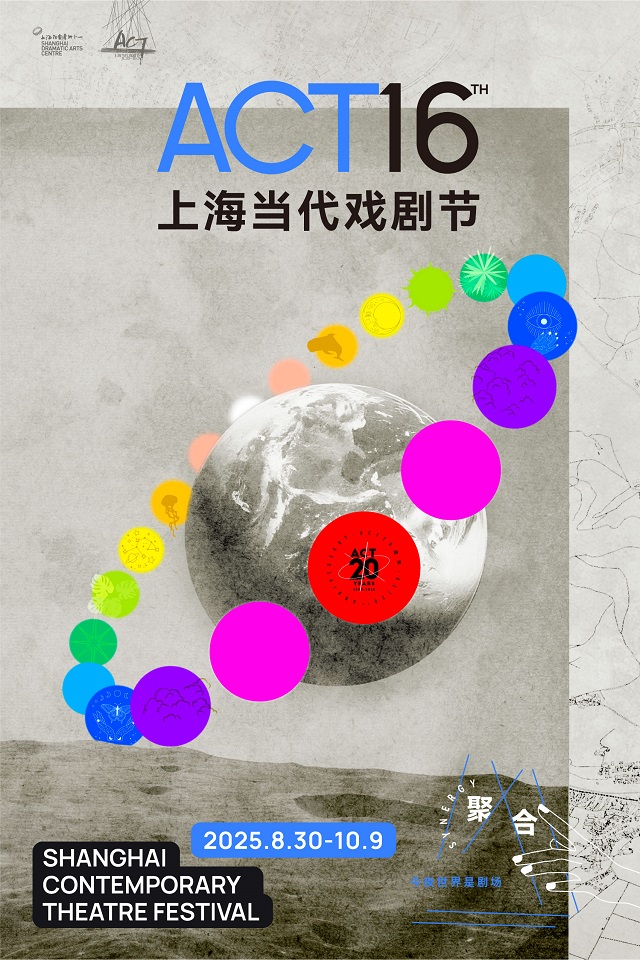

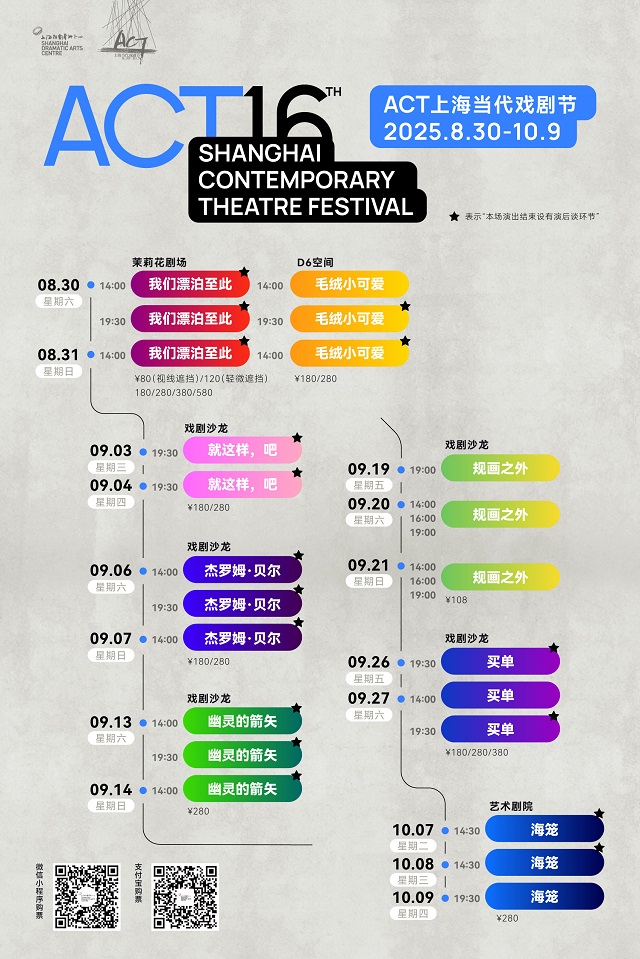

ACT上海当代戏剧节20周年迎来国际好戏

“2025ACT上海当代戏剧节”从8月30日至10月9日举行。8月30日,加拿大现象级音乐剧《我们漂泊至此》和中国舞台剧《毛绒小可爱》率先在上海话剧艺术中心及茉莉花剧场双剧开幕。

本届戏剧节以“聚合”为主题,邀集一系列合作碰撞产生的剧场作品,汇聚中国、加拿大、意大利、法国等多个国家的顶尖戏剧团体与艺术家,呈现8部多元合作剧场作品及特别活动,涵盖舞台剧、音乐剧、舞蹈剧场等多种类型,其中4部为亚洲首演。

茉莉花剧场上演的《我们漂泊至此》,以克莱兹默民谣、摇滚音乐会与剧场叙事跨界融合,讲述战乱中失去至亲的两人在异国相遇相爱的真实故事,这是该剧首次登上亚洲舞台。同期在上海话剧艺术中心D6空间上演的《毛绒小可爱》,由中国青年创作者陈然及团队StageNoMore打造,通过剧场“云吸猫”形式,追溯熊猫从早期影像到互联网宠儿的文化演变,探讨人们被动物吸引的原因及背后的情感需求与表达渴望。

未来几周,多部国际佳作将轮番登场:意大利Bigi/Paoletti FRITZ剧团的舞蹈剧场《就这样,吧》,以黑洞“事件视界”为隐喻展开存在与消逝的宇宙寓言;法中顶尖剧场创作者带来的《杰罗姆·贝尔》,特邀艺术家小珂扮演贝尔,进行关于舞蹈、艺术、存在的终极拷问;纸老虎戏剧工作室新作《幽灵的箭矢》,融合装置、舞蹈等打造全感官历史思辨体验;自助剧场《规画之外》让观众在沉浸式体验中从旁观者成为艺术本身;英国实验戏剧先锋蒂姆·埃切尔斯联手英法组合伯特与纳西带来的《买单》,是2023年阿维尼翁戏剧节IN单元委约剧目、2024爱丁堡戏剧节获奖作品;中国艺术家陈天灼与印尼编舞合作的《海笼》,让观众感受传统与生态等之间的碰撞与交融。作为戏剧节20周年惊喜彩蛋,10月29日至11月2日,意大利地下剧团将携《噼!啪!嘭!》与《历史的天使》在茉莉花剧场返场。

吴侬软语中感受原汁原味的“上海味道”

8月29日-9月14日,根据王安忆同名长篇小说改编的舞台剧《长恨歌》(上海话版)正在上海话剧艺术中心·艺术剧院上演,这是上海话剧艺术中心·人文之光演出季剧目,由上海话剧艺术中心制作出品。剧中,从弄堂女儿到“上海小姐”的“王琦瑶”经典重现,她跌宕起伏的一生,交织着新老上海的变迁,如画卷般呈现在舞台上。

《长恨歌》是王安忆的长篇小说代表作之一,被誉为“现代上海史诗”。2023年,该剧起用全新剧本与演员阵容,并首次以上海话形式演出,吸引众多新老观众,成为现象级沪语作品。原著作者王安忆表示:“我个人很喜欢方言作品,看完上海话版舞台剧很惊艳,演员们用上海话表演很生动。”

编剧赵耀民称:“《长恨歌》能演出至今出乎意料,它让我重新认识文学经典的生命力。这部作品受观众欢迎,是因为产生了经典人物王琦瑶,她已进入文学经典人物长廊,也凝固在上海文化的永久记忆里。”

导演周小倩从2003年就参与《长恨歌》剧组,二十余年来情感深厚。对于上海话版,她表示:“上海话版不是把普通话翻成上海话,而是用纯粹的上海话版剧本。语言一变,感觉像接触新戏,完全不一样。”该剧极具海派特色的舞台让观众印象深刻,跟随剧情和场景转换,观众仿佛穿梭于老上海的三个时代,感受时代洪流下小人物的悲剧。

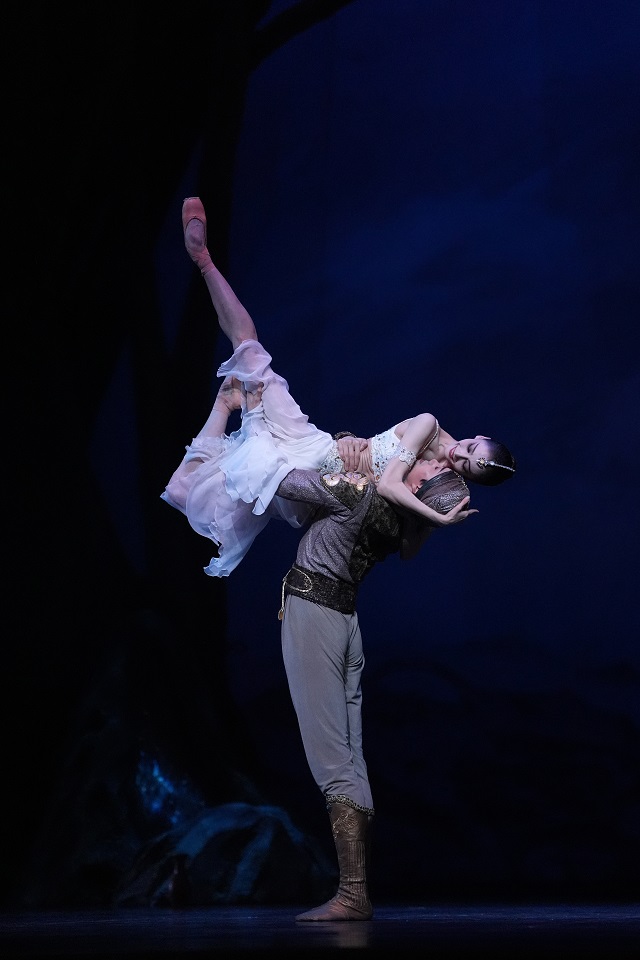

中央芭蕾舞团重头大戏《舞姬》亮相上海

8月29日晚,中央芭蕾舞团65周年团庆系列展演重头大戏——娜塔莉娅·玛卡洛娃版《舞姬》已在上海大剧院亮相,这是中芭首次在上海献演这部古典芭蕾传奇之作。上海文广演艺集团继“2023中芭上海夏日演出季”后,再度联手中央芭蕾舞团,为上海观众带来芭蕾盛宴。

此次上海站演出是中芭2025年全国巡演的重要一站,团长兼艺术总监冯英亲自携邱芸庭、徐琰、黎文韬三位首席及一线演员团队来沪。

中芭版《舞姬》由“50年来最杰出芭蕾女星”娜塔莉娅·玛卡洛娃编排,她在尊重彼季帕原作基础上,复原了第三幕神庙坍塌的宏大场景,这段“神罚”剧情曾一度失传。中芭以数字化舞美为作品注入当代活力——虚实投影构建神庙石柱交错之景,动态光影让幽灵王国雾气随舞姿流动,火焰特效强化神秘氛围,既造就震撼视觉盛宴,更将故事情绪推向高潮。

《幽灵王国》一幕中,24名白纱舞者群舞调度精准,足尖起落同步误差近乎消弭。女主角妮基娅的《蛇舞》控制力收放自如,体现“技术为情感服务”的深刻理解。这种“技术精准性”与“情感真实性”的平衡,是中国芭蕾“西学中用”的生动注脚,也再现了1877年彼季帕的创作初衷。

冯英介绍:“此次《舞姬》是2016年引进的玛卡洛娃经典版本。我们严格遵循‘原汁原味’,玛卡洛娃大师曾亲临指导,对各方面均有严苛要求。剧团汇集专业院校培养的一流人才,新生代演员将通过此剧的东方韵味与雄浑气势,展现中芭年轻艺术家的魅力。”

青年报·青春上海记者 冷梅/文 受访者/图

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐