手印里的抗日烽火

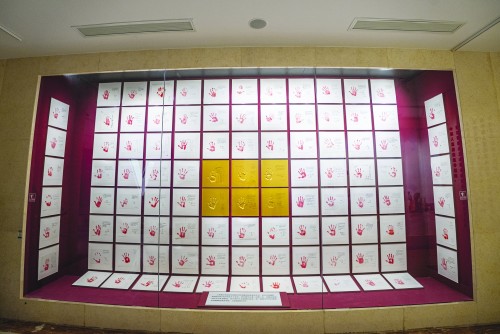

抗战老兵手印。

青年报·青春上海记者 唐骋华

上海淞沪抗战纪念馆有两面墙,都和抗战老兵有关,一面照片墙、一面手印墙。它们静静伫立,诉说着一个民族的战斗荣光和不屈意志。每一张面孔、每一道掌纹,都是那段烽火岁月最好的见证。

老兵已逝,但精神永生

“照片墙是先立起来的。”淞沪抗战纪念馆宣传教育部主任徐沁告诉记者。从2005年起,纪念馆工作人员踏遍大半个中国,寻访数十位亲历过淞沪会战的老兵,留下了珍贵的口述史料和影像资料。2015年,时值“八一三”淞沪会战78周年,纪念馆将57位老兵的肖像汇聚成一面墙,放置在“血沃淞沪——八一三淞沪会战主题展”出口处,为整个主题展做了一个意蕴深长的收尾。

与此同时,纪念馆工作人员为100位抗战老兵留下手印,川军、黔军、湘军、桂军、东北军……充分体现了“全民抗战”的特点。2020年9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年,纪念馆推出“艰苦卓绝——上海抗战与世界反法西斯战争”主题展,这面手印墙作为重磅展品矗立起来。

值得一提的是,馆方特意在老兵手印墙对面又建了一面墙,留下场馆设计师、建筑工人及保洁人员的手印。“老兵的手和建设者的手心手相连,才支撑起繁华的大都市和人民幸福美好的生活。”徐沁说。

两面墙共采集到157位老兵的信息,平均年龄超过85岁,最年长的102岁。根据馆方得到的消息,截至当下,手印墙的100位老兵仅两人健在,照片墙的57位老兵已全部离世。老兵虽逝,但精神永生。这两面墙作为历史见证,见证着国难当头之际,一代中国青年以血肉筑起长城,与侵略者殊死搏杀。

抗战老兵照片墙。

危急关头,青春奔赴火线

“鬼子都打到家门口了,我一个年轻人,不当兵咋说得过去呢!”此话出自抗战老兵董世浓之口。20岁那年,他在老家慈溪报名参军,由于是独生子,家里舍不得,董世浓和父母大吵一架,不顾阻拦穿上了军装。当纪念馆工作人员问他何以如此决绝时,老人朗声说出了上面那句话。入伍后董世浓随部队调往上海,参加淞沪会战。

危急关头,无数个“董世浓”放弃个人安逸,奔赴国难。有人甚至脱离后方部队,千方百计上火线,只为能杀敌。

抗战全面爆发时张启元正在湖北老河口当兵,摩拳擦掌准备大干一场,部队却迟迟没接到指令。他等不及了,抱着“收复山河,雪我国耻”的念头只身前往武汉,加入正要开往上海的98师。就这样,张启元赶上了淞沪会战。

“我从8月15日凌晨带病进入阵地,浴血奋战了一个半月。”张启元回忆。作为我军最早投入战场的主力部队之一,98师驻守罗店、宝山、月浦一线,硬扛日军精锐。张启元三次遭弹片击中,身负重伤,被连长强令送去后方医院。而为掩护战友,连长不幸牺牲了。

由于伤到股骨,张启元无法再当步兵冲锋陷阵,转而当了炮兵。一次在甘肃庆阳作战,张启元瞄准日军碉堡连发六炮,发发命中,帮助步兵占领阵地。“这六枚炮弹算是为连长报了仇,也给我们中国人出了一口气!”

抗战老兵手印墙。 本版摄影 青年报记者 常鑫

山河不忘,英魂永存

在157位抗战老兵中,有两位和上海有着更深的情缘。

一位叫罗森甲,是唯一参加过两次淞沪战役的老兵。1911年罗森甲生于湖北天门,后考入黄埔军校,毕业分配到教导总队任排长。1932年“一·二八”淞沪抗战期间,教导总队驰援上海,罗森甲和战友在南翔、川沙等地与日军鏖战,因作战英勇,战后抽调至税警总团任连长。1937年“八一三”淞沪会战,罗森甲率部参加大场战斗。阵地在日军飞机、舰炮的轰炸下化作焦土,但战士们英勇无畏,与日军短兵相接,打起了残酷的白刃战。“我们中国军人没有一个是孬种!”几十年后回忆起当年的场景,罗森甲仍难掩激动。

另一位叫王文川。淞沪会战后期,主力撤退,王文川所属部队奉命在谢晋元的率领下坚守四行仓库,守军400余人,对外称800人,史称“八百壮士”。王文川和战友不顾连续作战的疲惫,与敌军激战。一次,数十名日军聚集到四行仓库西南角的射击盲区,形势十分危急。士兵小杨见状在身上捆满手榴弹,从仓库楼顶跳下,拉燃导火线,与日军同归于尽。

这位小杨正是王文川的亲密战友,“他平时胆子很小,晚上小便也要我陪的,没想到打鬼子时是真英雄,是个顶天立地的大丈夫!”

晚年王文川定居北京,一心想回上海看看。2007年“八一三”淞沪会战70周年纪念日前夕,老人在儿女的陪同下,坐上驶往上海的火车。列车缓缓停靠上海站,瘫痪的老人被儿子背下车,坐着轮椅,参观了四行仓库旧址和淞沪抗战纪念馆。两年后,王文川在北京病逝,享年91岁。

如今,王文川的音容笑貌留存于淞沪抗战纪念馆,供后人瞻仰与追忆。走出纪念馆,外面骄阳似火,蝉鸣阵阵,不远处就是当年的抗日战场。88年前,年轻的姚子青营长率领更年轻的士兵,在这里与日军血战七昼夜,全部壮烈殉国。今天,姚子青的军官委任状和黄埔军校毕业证书静静安放在淞沪抗战纪念馆,烈士的英魂永远守护着这片他们用鲜血浸透过的土地。

青年报·青春上海记者 唐骋华

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐