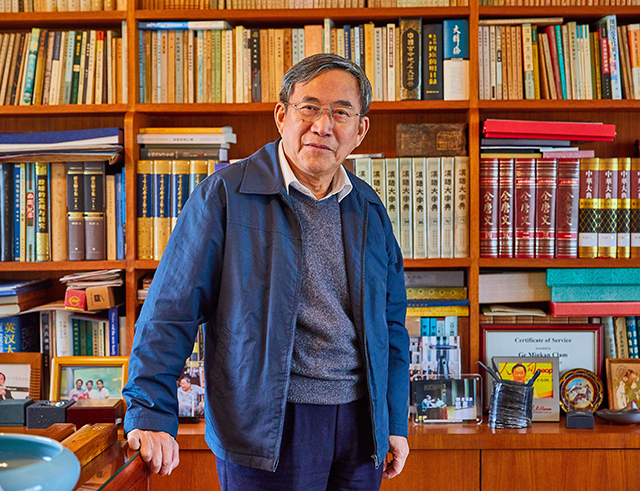

葛剑雄:解码“何以中国”,持续学术创新

青年报记者 唐骋华/文 受访者/图

“中国”二字从何而来?中华文明为何成为世界上唯一延绵未断的古老文明?在新作《何以中国》中,历史地理学家葛剑雄以地理为钥,从历史、文化与现实发展等多重视角,系统论述中华文明的起源与传承,为理解“中国”提供了一条独特的路径。在他看来,地理既是命运的框架,也是理解的起点,而自己的学术之路,也不会因为年近八旬而停顿。80岁,会是他学术生涯的新起点。

从地理角度,阐释“何以中国”

Q:首先请您谈谈新书《何以中国》,书名的由来是什么?

A:这本书收录了我从2015年到2024年这十年间的文章。为什么叫《何以中国》呢?你看“中国”这两个字,最早代表最高统治者所在的城,也就是首都,以后慢慢扩大到全国,最终成为我们国家的正式名称,一直延续到现在。作为历史学者,我要梳理自身对中国历史的整体认识。当然,中华文明博大精深,一个人进行全面的研究是不现实的,我是研究历史地理的,所以就从我的专业出发,梳理和讨论“何以中国”这个问题。

比方说,我们讲中华文明是世界上唯一一个独立发展且没有中断过的文明。原因何在?这就与地理环境有关。中国地处欧亚大陆东端,北面是西伯利亚,东边是太平洋,南面有热带丛林,西面有青藏高原。这样的地理特征,为我们创造了独立发展的环境。公元前4世纪亚历山大东征,打进了印度,却无法进入中国,他被高原、高山挡住了。自古以来我们都能自给自足,从而保证了文明的连续性。

另一方面,中国物产丰富,外界对我们有很强的需求,丝绸之路就是这样产生的。外国人经此从中国获得丝绸、茶叶、陶瓷等,同时也带来了大量域外的物品和知识,促进了文明的交流互鉴。中华文明既能保持独立性,也善于吸收其他文明的长处,这样才能保持绵延不绝的连续性。

Q:地理环境的影响确实很大,比如同样面对海洋,古代中国人和西方人的看法是不一样的。

A:西方的海洋文化主要源自地中海,地中海不大,而且周边都是人口稠密地区,无论是贸易还是交往,坐船出海的距离都不会太远,具有明显的交通优势。中国就不一样了,东面是浩瀚的太平洋,出去什么都没有。苏东坡到海南岛的天涯海角,对古人来说就是穷途末路了,还能再到哪里去呢?所以海洋没有给古代中国提供多少财富,充其量有“海盐之利”,但内陆有很多井盐,我们也不需要依赖海盐。在没有现代保鲜技术的情况下,海产品无法长距离运输,价值也不高。一直到实现工业化,能够开采海底的石油、天然气,海洋才成为聚宝盆。这些都离不开特殊的地理条件和科学技术的进步。

Q:《何以中国》虽然聚焦中国历史,视野却延伸至全球。近年来全球史很火,您如何看待?

A:以前中国的历史学界有个很大的缺点,就是把历史分成中国史和世界史,讲世界史的时候不提中国,讲中国史的时候不讲世界,仿佛两者是不相关的。全球史就是要把中国放到整个世界来考察,把世界跟中国联系起来,这是很有意义的。不过像我这一代学者因为长期受的教育,还有自己的学术积累,往往缺乏这方面的基础,外语也就懂一两门,研究全球史是远远不够的。但是反过来,西方研究全球史的专家学者对中国的历史和文化又不够了解,我读过几本流行的全球史著作,涉及中国的部分好多地方都是错误的。因此,虽然我认为当前的全球史热、历史热本身是件好事,但是我们不要满足,要真正写好全球史、构建全球史观,还有很长的路要走。

历史要普及,但不全靠讲故事

Q:收录在《何以中国》的文章大多深入浅出,是为了面向公众吗?

A:历史学者有一个很重要的任务,即普及研究成果。学术界很早就认识到,我们取得了最新的研究成果,但公众往往还停留在片面甚至错误的认识上。但是你不能怪公众,你不能说我出了重要的专著,任务就完成了,你不能要求公众都来看你的专著,对不对?我们应该去普及。

普及有两个层面。一是面向学术界的非本专业学者。比如我在历史学界,那么我的研究成果就要向文学、哲学、美学还有理工科普及。今天学科分得很细,一个专家,哪怕是院士,在自己的专业领域达到了很高的水平,但对其他领域未必熟悉。第二个层面是面向中等以上文化程度的群体,甚至只要你认字,读得懂书,我们都要普及。比如我主编的六卷本《中国人口史》,属于学术专著,后来撰写的《中国人口发展史》约30万字,主要面向非历史专业学者。最近我又写了一本《中国人口三千年》,薄薄的一本,那就是谁都能看懂的了。我主编的《中国移民史》也是这样。

Q:有人认为要让大众喜欢历史,必须用讲故事的方式,您怎么看?

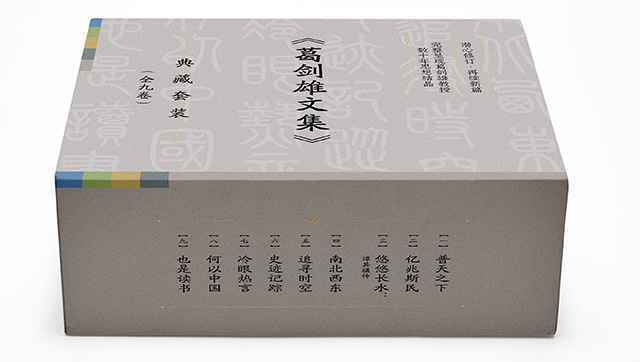

A:历史学者首先还是要尊重历史,这是底线。大众喜欢听历史故事,也有很多人做这方面的工作,这当然很好。但故事跟真实的历史毕竟是不同的,对不对?我是不讲故事的,这不是历史学者的责任。那么不讲故事的书能不能吸引公众来看?我认为是可以的。我最近出的这套书,包括《何以中国》《四海之内》《普天之下》等,都是大家看得懂的。我那本《统一与分裂》多次重印,估计印了20多万本,到现在也没听人说不好看、看不懂。

Q:读您的文章、听您的讲座,经常有耳目一新的感觉,感到您的历史普及确实不是为了讲故事。

A:我前面说过,历史学者的任务是要把最新的研究成果普及给公众,那就必然会纠正一些所谓的“常识”。怎么纠正呢?要把细节告诉大家。比方大运河,从宏观上说,它是古代中国的经济大动脉,这没问题,但历史学者也要告诉大家,大运河的运力是有限的。为什么?因为大运河到了山东境内,从济宁到临清这一段,比其他河段高出40米左右,为了行船,在这一带建了40多个船闸。古代又没有机械,开关船闸要靠人工,效率不高。所以朝廷规定,要优先保证运粮船过去,然后才能轮到商船。而且也不是谁都能在运河上行船。我查了三四十种明清时期的史料,发现有严格规定:五品以上官员、亲王才能从运河上走。这些细节讲出来你就明白了,运河的货运量有限,它最重要的职责是把南方的粮食运到北方,以确保京城地区的粮食供应。

追求无止境,80岁是新起点

Q:您最近还出了一本《谭其骧学术传记》,我们都知道谭其骧是您的恩师,能谈一谈这本书吗?

A:当初出版社搞了一个选题,要从各个学科里选一位顶尖学者,为他写学术传记。历史地理学界就选择了谭其骧先生。谭先生的确是我国历史地理学的主要开创者和奠基人。由于我之前写过《悠悠长水:谭其骧传》,所以这次就受托写谭先生的学术传记。我与谭先生除了师生之谊,还有一段很密切的关系——从1980年开始,我就担任谭先生的助手。那时候谭先生因为中风已经不良于行了,我跟他朝夕相处,对他的学术思想、道德品格,以及对一些问题的看法,有全面深入的了解,所以由我撰写谭先生的学术传记是比较合适的。

Q:您觉得谭先生最值得后世学者学习的地方是什么?

A:谭先生一辈子追求真理,坚持实事求是,也一辈子为国家服务,服从国家利益。这是我跟谭先生相处十几年感触最深的。我经常说历史事实本身是客观的、中立的,但历史学家是有国界的,要服从国家利益。

Q:最后请您谈一谈,您在学术上有什么规划吗?

A:我都快80岁了,正常情况下应该已经退休20年了(笑),但另一方面,我觉得自己还是有精力、有能力做一些工作。我现在担任香港中文大学(深圳)图书馆馆长,这是一份全职工作。同时呢,我还在复旦大学带研究生,承担一些科研任务,每年也要上报学术成果。

我现在主要有两个方面的工作:一是对我过往的研究,像人口史、移民史、文化变迁,已经有了比较满意成果的,我要多做学术普及的工作。最近出的这几本书,比如《何以中国》《也是读书》,还有即将出版的一本历史地理学的讲义,都是这方面的内容。同时我还会思考一些新问题。去年我发表了一篇论文,认为人类文明发展有两条主线:一条是物质层面,一条是精神层面。这方面我刚刚有一个初步的认识,有精力的话要好好做下去。这个题目做好了,应该是我个人研究的一大突破。至于其他的,就要留给年轻人去做了。

Q:但您还是很关注前沿学科的,今年7月份还参加了世界人工智能大会。能谈一谈您对AI的看法吗?

A:我在世界人工智能大会人文社会科学分论坛上面做了个演讲,题目是“人文应该成为AI的灵魂”。我在会上说了,人文还将引领未来、引领科学技术。我认为现在存在一种不重视人文、贬斥人文的倾向,甚至出现了一些反智的言论,片面夸大科学技术的作用,全世界都有这个倾向。我认为这需要我们人文学者进行思考,出来说一些话。我在2025上海书展上也讲,我们的未来不能被资本、技术绑架。现在有人片面强调科学技术,夸大它的作用,其实是站在资本、技术的立场上的,而人文学者要站在人类的价值立场上。所以我一直提醒我的同行、学生,要关注科学技术的发展趋势,要起到用人文来引领科学技术的作用。我想我没有精力在这方面做深入研究,但是我可以思考,提出看法。未来我的主要精力还是会投入历史地理,就像我今年5月在《人民日报》上发表的一篇小文章说的:“时空无限,学术无涯。我对历史地理的追求永远会有新的目标,80岁是新起点。”

葛剑雄:

1945年生,复旦大学资深教授,中国历史地理研究所博士生导师,香港中文大学(深圳)图书馆馆长,教育部社会科学委员会历史学部委员,中央文史研究馆馆员。

青年报记者 唐骋华/文 受访者/图

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐