青年发现丨继“古风小生”后,家长也玩起了古风梗

青年报·青春上海记者 刘秦春/文 受访者/图

“古风小生这个梗出来以后,我恍然大悟,原来我爸是古风老生”。继“古风小生”热梗流行后,近期,不少家长也玩起了古风梗,惹得一众年轻人在社交媒体上直呼“谁的古风爹妈,快来领走”,不少帖子还分享了“古风家庭”有趣的聊天日常。

“古风小生”体盛行

“古风老生”申请加入群聊

今年7月,由演员侯明昊古装剧形象衍生的“古风小生聊天气泡”在社交平台引发年轻人玩梗热潮,小红书上“古风小生”话题浏览量多达2.1亿次。网友将古风小生梗与日常生活结合,创作出“小女子不才,未将公子活埋”“笑得小女子一命呜呼”等半文半白、荒诞幽默的文案,形成病毒式传播。

相关话题登上热搜排行榜,同时,搜狗输入法官方微博还推出了该聊天气泡的详细使用教程。随后,搜狗输入法APP热度激增,下载量呈爆发式增长,一度升至苹果App Store工具榜第四名,VIVO应用商店输入法类月度第一名。

有趣的是,年轻人向爸妈要零花钱有了新的打开方式。“父亲大人,小生无银两了,父亲大人可否施舍小生一二?”“小女如今囊中羞涩,可否求得碎银几两?”还有家长答曰:“所为何事,需要几何?”社交平台上,这类分享帖点赞量高达10万加,收藏量也有数万,有不少年轻人效仿。

与此同时,“古风小生”风潮刮到了家长圈,有不少家长也开始在社交平台使用古风语言或梗。他们还会在家族群里使用“古风小生”式的文绉绉表达,与家人进行幽默互动。

刚考入北京邮电大学攻读研究生的曾麟凤家,就是这样的“古风家庭”,她家的家族群聊天氛围充满诗意,古风小生梗流行起来之后,她把家族群聊天记录截图转给朋友看,朋友觉得非常有意思,独乐乐不如众乐乐,于是她索性把截图分享到社交平台上。网友评论:“笑的小女子我应在江湖悠悠。”曾麟凤答:“快哉快哉。”

不扫兴父母

悦己与育儿并重

年轻人爱玩“古风小生”梗,家长不仅积极配合不扫兴,还主动玩起了古风家长梗,在于新一代家长有新育儿观念。小红书与新华网联合发布的《小红书父母观察报告》提出,“不扫兴父母”“松弛感育儿”等新型育儿模式,强调父母在科学育儿过程中注重自我价值实现与亲子共同成长的平衡。

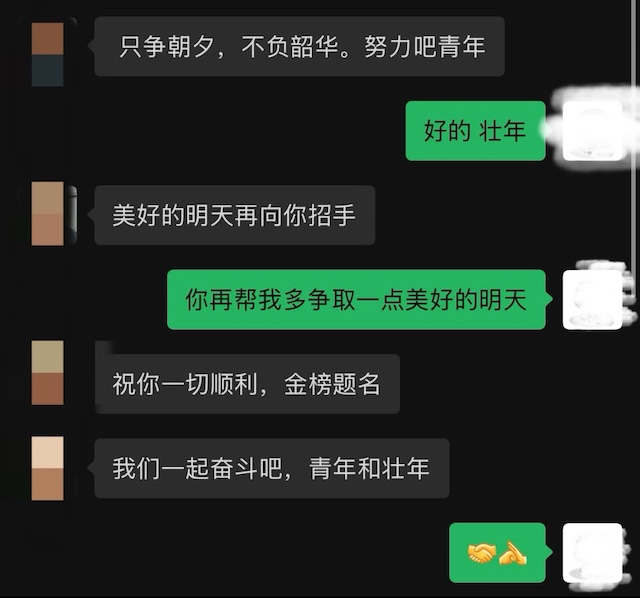

新一代家长打破传统“牺牲式育儿”观念,形成了“悦己与育儿并重”的育儿观。他们在教育场景中也引入了古风元素,形成了独特的家庭教育风格。谈及父母,曾麟凤笑称他们平时说话就像自带古风体聊天框:“比如我考研备考时,妈妈会发来‘只争朝夕,不负韶华’的勉励;爸爸催我找工作时,会说‘生于忧患,死于安乐’。”

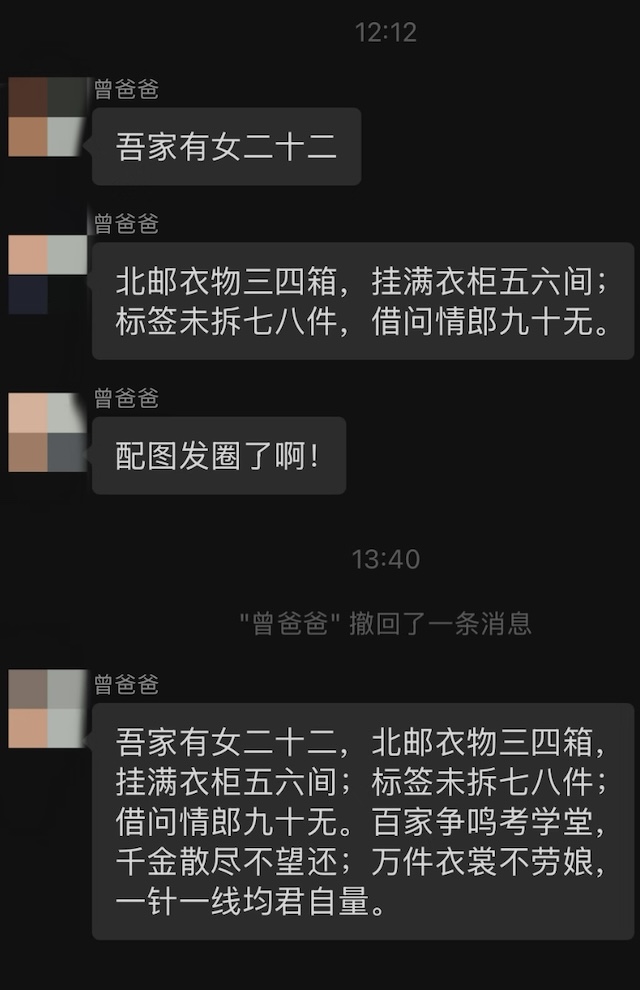

这种“古风”交流在家庭中形成了独特的氛围。曾麟凤提到,父母还会把生活点滴编成韵文。例如,临近开学,曾爸爸曾配图发了一条朋友圈,内容是:“吾家有女二十二,北邮衣物三四箱,挂满衣柜五六间;标签未拆七八件;借问情郎九十无。百家争鸣考学堂,千金散尽不望还;万件衣裳不劳娘,一针一线均君自量。”

不过,据曾麟凤分析,父母这种文绉绉的表达并非刻意玩梗,而是源于父母深厚的文学积淀,两人平日里就爱读古典文学、现代小说,甚至会自己创作诗歌。比如她曾将考研书籍赠予同学,母亲看到书中夹带的写作书后,特意留言让她帮忙留一本。

家长追潮流赶时髦,曾麟凤是持赞赏态度的:“只要他们愿意学习新事物,我就觉得很厉害了。”曾爸爸视力不佳,最近旅游时,她发现爸爸开始尝试用“豆包”等智能工具辅助交流,对此,她感到十分欣喜。

对于这种沟通方式,曾麟凤坦言“又爱又吐槽”。她回忆,父母曾用古风体劝她努力,当时觉得“严肃得有些搞笑”。而当被问及更倾向于哪种交流方式时,她表示“两种都可以,关键看语气”,古风对话自带幽默感,普通话交流则更直接。

真诚胜于形式

代际沟通过程比结果重要

国家二级心理咨询师姚项哲惠在接受青年报记者采访时从心理学视角剖析了“古风家长”现象背后的深层逻辑,指出这种融合传统韵味与现代玩梗的沟通方式,正成为年轻家庭构建情感联结的新路径。

姚项哲惠指出,“古风小生”体对当代年轻人而言,是在构建安全表达空间,能间接传递情绪、寻求共鸣,在快节奏、强目的性的现实生活中开辟出慢节奏、重情怀的精神缓冲带。这种表达既包含对传统文化的认同,也暗含对现实压力的调侃式调节,形成“隔层表达”的安全感。

对于70后、80后家长而言,古风语言并非陌生领域。他们成长于武侠小说、古装剧盛行的年代,古风体系本身就是这代人的共同记忆。当家长主动玩起古风梗时,既是对自身情感需求的抒发,更是向孩子世界靠近的积极尝试。

姚项哲惠强调,这种“褪去家长外壳”的表达,展现了家长的多元性与内在弹性。通过古风语言的载体,家长能更轻松地传递日常难以直述的关怀,形成属于家庭的独特语言符号,增强家庭成员间的情感联结。

从文化发展规律看,古风小生体、中式美学在年轻群体中的兴起,让古风成为连接代际的天然媒介。姚项哲惠认为,家长尝试AI生成古风视频等新技术,即便被孩子“识破”,也能转化为深度沟通契机。放下权威感,以共同学习者的姿态探讨,反而能构建更平等的亲子关系。

她特别提醒,玩梗的核心在于“轻松探索”而非“强硬输出”,需以真诚尊重为前提,关注孩子的接受度,避免为玩梗而玩梗导致适得其反。

无论采用何种形式,沟通的核心始终是走进孩子内心。姚项哲惠建议,家长需先觉察自身心理需求,同时尊重孩子的个性差异。若希望培养孩子的文化底蕴,可从自身做起,保持开放心态了解孩子的喜好,构建“学习共同体”,让亲子互动成为双向探索之旅。

“古风对话的流行,本质是年轻家庭对情感联结方式的创新探索。”姚项哲惠总结道,“当家长愿意以灵活姿态拥抱孩子的世界,当孩子愿意理解父母的真诚,这种沟通方式,便能成为滋养亲情的温暖纽带。”姚项哲惠总结说。

青年报·青春上海记者 刘秦春/文 受访者/图

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐