奋勇争先实干家|在浩瀚星河中探寻自主科研,为青年人永远敞开大门

青年报·青春上海记者 刘晶晶

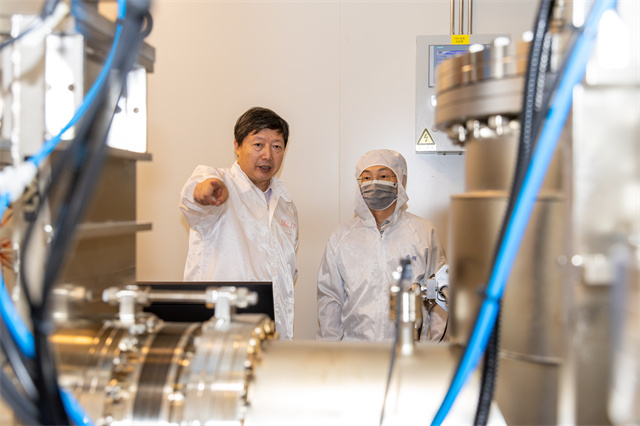

在我国航天事业迈向星辰大海的征途中,高水平空间红外探测技术是核心能力,也是西方长期封锁的关键领域。作为我国红外科学领域的基础研究专家,中国科学院上海技术物理研究所研究员陆卫长期致力于红外物理、光电子学与半导体研究。他以原始创新策源力推动红外探测范式更迭,冲破了封锁,实现了我国在该领域的自主发展,并带领出一支“能战”的科研队伍。30余年坚持,从曾经的青年学子到如今的学科带头人,他说,自己的办公室大门,永远为青年科研人员敞开。

◇ 回国做科研有“当家作主”的踏实感 ◇

陆卫与红外物理的缘分,早在少年时期便已悄悄萌芽。上世纪70年代,还在读中学的他就迷上了《珊瑚岛上的死光》《第二次握手》等科幻作品,书中描绘的科学奇想令他心驰神往,也在心中埋下了探索科学的种子。1979年,陆卫以优异成绩考入复旦大学物理系激光专业,从此踏上物理学学习的征程。

1983年,他进入中国科学院上海技术物理研究所,师从著名物理学家沈学础先生,攻读研究生。该所的红外物理实验室是国内首批开放实验室之一。在导师的悉心指点与自身不懈努力下,陆卫很快展现出科研潜力,陆续在《物理评论》等国际权威期刊上发表论文。当时,学术界常有一种声音,认为物理学的“黄金时代”已经结束,整个学科面临瓶颈。但陆卫始终相信,物理学始终是支撑工程技术乃至国家战略不可或缺的根基。这种从底层原理出发解决问题的信念,也为他日后迎难而上、致力国家所需的研究奠定了基础。

1988年,陆卫在博士毕业后获得德国洪堡基金资助,赴德国布仑瑞克技术大学深造。临行前,他郑重承诺:学成以后,一定回国。留学期间,他惜时如金,周末和休息日只要实验室开放,几乎总能看到他专注工作的身影。这份坚持结出了硕果——他在物理学顶级期刊《物理评论快报》上发表论文,完成了对诺贝尔奖成果“Haldane猜想”的光学实验验证,引起学界关注。

1991年留学结束时,他毫不犹豫履行承诺返回祖国。回首当初,他感慨地说:“回国之后,我深切感受到国内实验室为我们年轻人提供了优越的科研环境,让我们能全力拼搏。在中国做科研,有一种‘当家作主’的踏实感。国家正处在奋发图强的阶段,我渴望用自己的研究成果回报祖国,这才不负国家的培养。”归国后,陆卫入选上海市首批“启明星计划”,他将研究目光聚焦于我国空间红外探测的关键瓶颈,坚定走上了以基础研究服务国家战略需求的科研道路。

◇ 30余年坚持做“原创性”科研 ◇

面对西方严密技术封锁,陆卫深刻认识到,仅仅模仿永远无法实现超越,必须从最底层的物理原理寻求突破。他带领团队以国家重大战略需求为牵引,开创了一条“国家重大需求牵引基础研究,基础突破驱动颠覆性应用”的螺旋上升创新路径,在我国空间红外探测领域实现了从“看清”到“识别”的重大跨越,推动了我国红外技术从跟跑到并跑、最终迈向领跑的转变。

陆卫始终秉持“做原理上不同的东西”的科研理念。他认为,纯基础研究一旦与他人重复,就如同“新车变二手车”,失去了原创价值。面对高风险,他带领团队聚焦红外探测器核心难题——“暗电流”,从半导体异质界面物理基础出发,创新性地提出“电子局域化操控”理论,首次在实验中观测到半导体中经电场加速后的热电子温度,分辨率达到50纳米,揭示了局域化电子的准绝热输运机理,突破了传统的能量耗散焦耳定律限制,这项创新成果发表于《Science》。陆卫敏锐地从这一科学发现中得到启示,提出被称为第四类跃迁的量子阱红外探测模式,团队因此成功研制出量子阱长波红外焦平面器件,其暗电流性能优于美国Landsat-9卫星所用同类探测器一个量级以上,灵敏度实现数倍超越,并于2020年成功应用于我国新技术试验卫星G星。

在解决“看得清”问题后,陆卫团队向更高难度的“分得清”挑战。针对由普朗克定律决定的“背景限制”这一红外领域根本性难题,他创新提出光子与电子联合操控的学术思想,建立了抑制背景光电流的“临界耦合模式”。通过精密的微腔结构设计,实现了对红外光与电子跃迁耦合的精准操控,解决了探测率提升与背景光抑制之间的基本矛盾。这一突破使团队成功研制出集成了56个光谱通道的新型红外焦平面器件,将单片集成的长波红外光谱通道数从美国报道的4通道提升了超过一个数量级,应用于遥感三十七号卫星,被用户评价为“创建了红外高光谱高灵敏新型成像技术体制”。

团队实现了在强背景下观测微弱信号的突破,相当于“白天也能看星星”,并成功突破衍射极限,在50纳米尺度上进行红外观测,比波长小了300多倍,为在微观尺度研究电子行为提供了全新的红外表征手段。这些突破为材料科学、量子技术等领域带来了新的研究范式。

在陆卫看来,未来的科研道路依然未知重重,但“一旦打开窗户,总能看到东西”。这种探索未知的信念与执着,正是推动科技发展的核心力量。

◇ 愿意做年轻科研人的护航者 ◇

“科学研究要为国家所用。”是陆卫常挂在嘴边的话,他的成果分别获得国家自然科学二等奖和技术发明二等奖就是科学孕育技术这一理念的真实写照。不仅如此,陆卫通过负责和实施国家基金委创新群体项目等,他建立了一支覆盖从红外物理到空间应用全创新链的跨学科团队。这正是他能够持续进行有组织基础研究的坚实保障。他注重人才培养,已培养出博士生56名,他们当中既有刚获得中国科学院院长奖的优秀毕业生,也有已经成长为国家级杰出人才的科技翘楚。

“有组织的科研不等于把基础研究工程化,而是在明确国家目标的前提下,给予研究人员充分的探索自由,避免过度指标化的考核,为颠覆性成果的产生培育土壤。”陆卫表示,这就需要注重激发学生的内驱力和原创热情。

“陆老师尊重每位学生的个人兴趣与发展意愿,鼓励我们自主选择挑战性课题。”这一点,陆卫的学生、上海技物所研究员翁钱春深有感触。翁钱春大三就加入了陆卫团队,面对原本给他的红外光谱研究课题,他提出想做基于半导体量子结构的红外探测器及全新的科学仪器,尽管难度极大,陆卫仍予以支持,并为其提供了宽松、持续的科研环境。“陆老师不会设定短期KPI,而是引导团队共同追求‘世界级目标’,给予我们充足的时间攻坚克难。”也正是这种理念,使得团队能够在四五年时间内自主研制出国际领先的红外科学仪器,并实现重大突破。

在上海技物所研究员李宁看来,实验室内氛围自由,有利于激发跨界合作。陆卫营造的科研生态宽松而开放,倡导资源共享和学科交叉。他始终认为,真正的创新源于学者自身的冲劲与执着,自己更愿意扮演支持者和护航者的角色:“不是我追着你要成果,我更喜欢学生来追问我‘这个行不行’。”

◇ 办公室门永远对学生敞开 ◇

愿意呵护每一份执着的可能改变世界的科学梦想,在上海技物所在站博士后金融看来,是导师陆卫研究员那扇始终敞开的办公室大门。

“只要我们发现陆老师这个门开着,我就知道陆老师又回来了。”金融这样描述。陆卫工作繁忙,经常到处奔波,但那扇开着的门,成为他回来的信号,也是一种无言的邀请。学生们随时可以进去和他交流问题、讨论项目。“开着门,就不需要学生鼓起勇气来敲门,”陆卫解释道,“我从不关门,不给年轻人设置心理上的壁垒。”

这种开放包容不仅体现在物理空间上,更深入到了学术指导的方方面面。在金融眼中,陆老师的学风严谨、视野广阔,“经常能用战略家的视野,带领我们走出自己封闭的科研认知圈。”在他汇报基于连续域束缚态的窄带滤波相关进展时,陆卫能迅速结合与其他单位的交流经验,引导他们开拓二维材料吸收上的波长灵敏传感器新方向。更让金融感动的是,他的研究方向偏向光学前沿探索,与组内主攻的红外光电器件有所不同,但陆老师不仅没有限制他,反而在组里大讨论中强调这个方向的优越性,鼓励组里各个方向间的交叉融合,探索新的可能性。

陆卫对前沿科学保持着极高的灵敏度和洞察力。他敏锐关注到机器学习和大数据模型的迅猛发展,经常督促学生“AI这个前沿如果我们不去占领就要被别人占领”,鼓励他们走出舒适圈,探索与AI结合的新方法。针对红外技术被国外严格封锁的现状,他提出建立自己的红外材料数据库,构建红外材料的大数据模型。

最让金融感动的是今年6月的毕业典礼。得知陆老师患肩周炎行动不便,学生们没好意思邀请他参加。但到了现场,他们惊喜地发现陆卫已经在那里,忍着病痛为他们一一颁发毕业证书、合影留念。“让我们人生中最重要的节点之一没有了遗憾,”金融动情地说,“成为陆老师的学生是非常幸运的一件事。”

一扇开着的门,背后是一位导师开放的学术胸怀和包容的育人理念。它不仅消除了物理上的隔阂,更打破了心理上的壁垒,让思想的空气自由流动,也让科学的种子茁壮成长。而陆卫对此笑道:“交流对我也有好处,思维就打开了。”

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐