校馆弦歌|七十三载薪火映丹心

华东理工大学的诸多校史资料藏在一座几乎与学校同龄的三层老楼里,这里以前是图书馆,因此华理人习惯用“老图书馆”指代它。1952年,华东理工大学前身华东化工学院成立,校址最初设在政法路,两年后梅陇路新校舍建成,全体师生迁入。“这是华理第一批建筑之一。”华东理工大学档案馆馆长丁灏说。

老图书馆。

青年报·青春上海记者 唐骋华/文、图

老楼春秋 见证奋斗初心

老图书馆的屋顶为传统歇山式,主体则采用砖混结构,具有中西合璧的特点。2011年,这栋见证华东理工奋斗历程的老楼,被列为徐汇区登记不可移动文物,并挂铭牌,后更换铭牌,确定为徐汇区文物保护点。

“华东理工大学建设成就展”就设在这栋建筑的二楼,在校史馆正式启用前,这里集中展示学校校史、发展成就及校友风采。走进展馆,“勤奋求实,励志明德”八字校训被贴在一摞红色书脊上,踏实稳重,正体现出华理人的作风。

这种作风从建校那一天就树立起来了。建校之初,教学条件简陋,但无论是满腹经纶的大师、博学多才的教师,还是渴求知识的学子、勤劳朴实的职工,全都毫无怨言,携手艰苦创业。“没有会场就在球场上席地而坐开会,没有饭厅就在大草棚中开饭,工地上没有住宿就打地铺。”丁灏如此描绘当时的景象。在全员努力下,建校仅8年,学校便跻身全国重点大学行列。这段奋斗史也成为华理人引以为豪的精神底色。

时代担当 铸就辉煌丰碑

作为新中国第一所以化工特色闻名的高等学府,华理人坚持以国家需求为导向,不畏艰险,勇挑重担。“这是我校首张本科毕业证。”华东理工大学档案馆副馆长段义严指着一页泛黄的纸告诉记者。1953年3月,因国家建设急需专业人才,11名无机物工学专业的学生提前半年毕业,其中的张冠亚,幸运地成为“化字第壹号”毕业证的拥有者。这批怀揣着梦想和知识的年轻人,奔赴建设前线,成为新中国化工事业的中坚力量。

华东理工大学发出的第一张本科毕业证。

70多年来,一代代华理人与国家发展同频共振,创造了诸多第一。他们首创化学工程、化学制药工学、感光材料等多个专业,参与研制我国第一颗人造卫星、第一个核电站、第一部国产彩色电影正片等。

为打破我国抗生素全部依赖进口的局面,“中国青霉素先驱”马誉澂教授组建我国首个抗生素制造工学专业,培养了一批高级人才。马誉澂编著的《抗生素》一书,是改革开放前我国在该领域唯一的专业指导和教学用书,为我国抗生素制造领域提高专业技能和培养研究人才发挥了重大作用。

马誉澂教授编写的《抗生素》教材,为最早一部系统介绍抗生素的专著。

针对中国“富煤少油”的资源能源状况,于遵宏教授带领团队,数十年如一日研发大型煤气化技术。古稀之年,由他领衔研发的“多喷嘴对置式水煤浆气化示范装置”在兖矿集团一次性成功投料,标志我国第一次拥有具有自主知识产权的大型煤气化技术和配套装备,改写了大型煤气化技术完全依赖进口的历史。

这样的例子不胜枚举。建校73年,华理人以勤奋求实的态度、励志明德的志向,走在时代前列,映射出一所大学与一个国家共同成长的历程。

● 馆长谈 ●

大师风范与历史长卷

“我们的校训‘勤奋求实,励志明德’,是在长期实践探索和深入思考的过程中形成的,有着深厚的文化渊源。”丁灏说。

勤奋,勤于读书、勤于思考、勤于实践,以勤奋锤炼品格之美,做有才气的华理人;求实,创新创造、求索攻坚、求真求实,以求实追寻科学之美,做有底气的华理人;励志,树立大志、志远行进、保持韧劲,以励志展现担当之美,做有志气的华理人;明德,爱国爱民、守正守心、向上向善,以明德修持境界之美,做有骨气的华理人。

创始校长张江树,可以说是校训的具象化体现。作为我国物理化学与胶体化学奠基人,张江树校长坚持为本科生上课,而且“年年有不同,年年有改进”。他常说:“讲课是一门艺术,提高永无止境。”张江树还有深厚的文化涵养,看他晚年的诗集手稿,字迹清正,意蕴隽永。2022年,以张江树为原型的大师剧《更生》问世,年轻的华理人用戏剧形式传承老校长的精神。

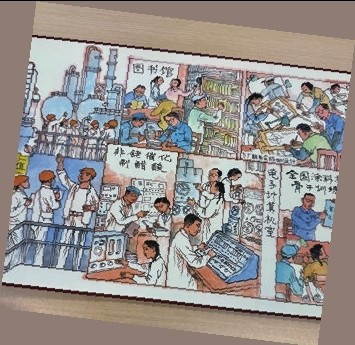

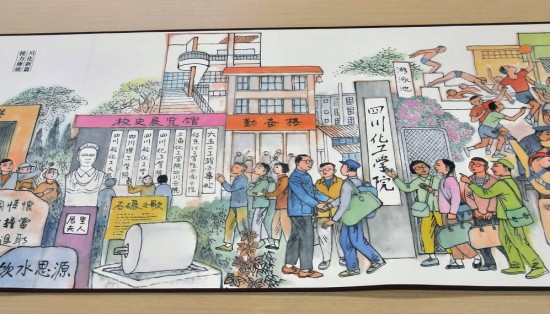

1965年,华理人受命赴内地设立分校(代号“652”工程),在四川自贡建起分院(现四川轻化工大学),为西部地区的工业发展和人才培养作出了不可磨灭的贡献。2025年恰逢“652”工程实施60周年,华东理工大学特邀上海市非物质文化遗产代表性项目连环画传承人罗希贤绘制652厘米长卷,以具象的艺术尺度致敬特定的历史标识,让这段光荣的办学历史在画卷徐徐铺展间越发厚重可感。

画家罗希贤创作的连环画长卷纪念华理人投身“652”工程60周年。

● 学子说 ●

把个人理想融入国家需求

在华东理工大学资源与环境工程学院2023级硕士研究生黄钦威看来,校训不只是治学准则,更是把个人理想融入国家需求的指南。以他所在的洁净煤技术研究所为例,团队数十年扎根科研,用汗水研发出有自主知识产权的大型煤气化技术,打破了国外技术垄断,正是校训的生动写照。“作为年轻的华理人,我们要传承和发扬校训:一方面脚踏实地求真理,以务实创新服务社会;另一方面胸怀大志,以厚德奉献肩负使命,在科技前沿和文化领域都成为推动社会进步的力量。”黄钦威表示。

青年报·青春上海记者 唐骋华/文、图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐