明月千年,守望中国人的春华秋实

团圆是中秋节的重要主题。图为旅客在乘坐高铁出行。

在一家糕点加工企业,工人在车间制作传统月饼。

中秋节各地举办的灯会一直都很受欢迎。

国庆、中秋临近,工作人员在街上悬挂大红灯笼。

【文/青年报记者 唐骋华 图/新华社 制图/李肇】

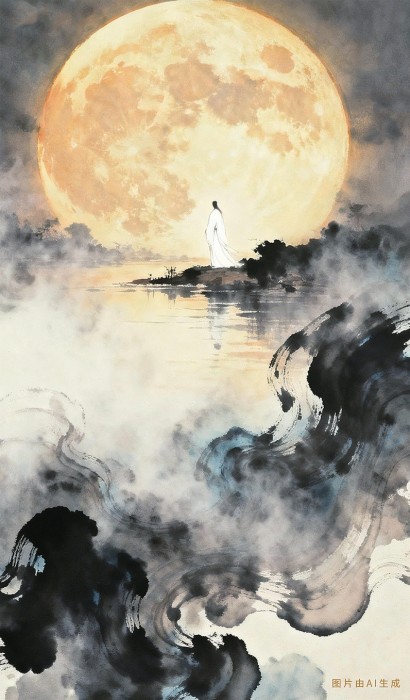

“明月几时有?把酒问青天。”这首千古绝唱,道尽了中秋的浪漫情怀。作为我国最重要的传统节日之一,中秋节已跨越千年时光,其形态与内涵历经演变。从唐宋时期文人墨客的浪漫赏月,到明清时期寻常百姓的阖家团圆,再到今日琳琅满目的月饼礼盒,时代洪流奔涌不息,而那轮皎洁的明月始终温柔俯瞰人间万象。节日的“外衣”不断更换,内核却永恒如初:那是中国人对团圆的执着守望,对血脉亲情的深切眷恋,对美好生活的虔诚祈愿。

唐风宋韵:赏月雅趣的勃兴 中秋为什么叫中秋?根据我国历法,农历八月居秋季之中,称为“仲秋”,而八月十五恰在仲秋之中,故得“中秋”雅称。中秋的魅力何在? 答案悬于夜空——那轮圆月。人们常说,八月十五的月亮如银盘高悬,圆满清辉臻于极致,引得万家灯火齐明,亲友围坐,共赏这天地奇观。 然而,赏月虽古风绵长,中秋亦渊源久远,但将二者熔铸为“年度盛事”的,当推大唐子民。唐代人对中秋赏月的痴迷,可从诗卷中窥见一斑。有学者统计,《全唐诗》中咏中秋明月的诗作达111首,出自65位诗人之手。杜甫笔下的月华如水,韩愈诗中的玉盘清辉,白居易吟唱的秋夜长空,刘禹锡描绘的银汉迢迢——唐代诗人以笔墨为舟,渡向月宫的激情,远超前代。

《唐书·太宗本纪》载,唐太宗李世民在位时就将八月十五定为“中秋节”,并邀集群臣赏月。唐玄宗李隆基更是“骨灰级玩家”。据说某个八月十五,唐玄宗携杨贵妃登上楼阁,凭栏望月,觉得意犹未尽,便命人修筑百尺高台,以便来年登高揽月。

“从其他史料中也能得到印证。”民俗学家、中国民间文艺家协会节日文化研究中心副主任黄涛说。据他考证,中秋赏月始于初唐,最初在达官显贵、文人雅士之间流行。每逢中秋夜,他们邀请亲友知己,对月举杯、吟诗作赋,而寻常人家则无此雅兴。随着时光流转,这轮明月逐渐照进寻常巷陌,至唐代中后期,无论朱门绣户还是茅屋柴扉,皆以中秋赏月为乐。

黄涛甚至认为,正是中秋赏月赋予中秋节实质性内涵。在此之前,中秋并没有和赏月绑定,每月的初一和十五皆为赏月佳期。自唐始,中秋之夜赏月升华为全民审美仪式,中秋节方蜕变为真正意义上的传统佳节。从这个角度说,唐朝诗人对中秋赏月的书写和吟咏,功不可没。

“不过,唐代中秋活动的主角还是中上层家庭及文人,老百姓虽也参与,但算不上踊跃。”黄涛说。直到宋代,中秋赏月演变成一场“全民狂欢”。据《东京梦华录》所述,中秋将至,汴京街市便沸腾起来。酒楼竞相装点门面,彩楼高耸,竹竿挑出醉仙旗幡,迎风招展。中秋当日,民众争占酒楼雅座,待到夜幕低垂,便就着肥蟹美酒,共醉一轮玉盘。

宋代中秋诗词更如繁星璀璨,有学者统计《全宋词》,数出了210首中秋词,数量超过唐代。仅苏东坡一人就写了至少三首中秋词,特别是《水调歌头·明月几时有》,堪称古往今来最脍炙人口的中秋佳作。

月圆人圆:中秋主题的流转

中秋节的另一大主题是团圆。晚唐诗人殷文圭在《八月十五夜》开头写道:“万里无云镜九州,最团圆夜是中秋。”“最团圆”三字,道尽月圆人圆之愿,可见彼时亲人聚首赏月之俗已生根发芽。 不过,唐宋时期人们对中秋节的关注还是重在赏月和宴饮,团圆并不是最被看重的意象。元代就更明显。戏曲家吴昌龄写过一出名为《张天师断风花雪月》的杂剧,讲书生陈世英在中秋之夜邂逅桂花仙子,发生了一段“人仙情未了”的故事。现代人恐怕怎么也不会把中秋和风花雪月联系起来,那不是独属于七夕节的浪漫吗?但在元代,爱情就可以成为中秋节的主角。 变化出现在明清时期。“赏月不再是中秋节的核心了。”黄涛介绍,“家庭的中秋活动未必包括赏月。”而此消彼长,团圆上升为主题,民间直接称中秋节为团圆节,把团聚视作那一天的头等大事。 《红楼梦》第七十六回,贾府举行中秋夜宴,平素最能干的王熙凤因病缺席,红学家解读为贾府大厦将倾。薛宝钗姐妹借故提前离席,则反映出薛家对贾府即将遭遇的危机有所预感,并试图切割。无论红学家的推测靠不靠谱,曹雪芹在中秋月圆之夜安排如此场景,显然大有深意。

你可能会好奇,中秋节的核心主题,为什么会从唐宋的赏月蜕变为明清的团圆呢?简单来说,就是时代变了。“明清时期中秋节贵人伦、重亲情的色彩逐渐凸显,相应的,唐宋时期那种赏月的浪漫氛围、痛饮美酒的狂欢精神消退了。”黄涛分析。这和一些历史学家的观察是吻合的。他们认为,相比唐宋的开放进取,明清社会确实更显内敛。

月饼溯源:从胡饼到团圆象征

我们习惯将月饼当作中秋节的标配,一如粽子之于端午,汤圆之于元宵。其实这同样定型于明代的习俗。

月饼首现于宋代,但它是人们平时吃的一种点心,并非中秋节专属。而且宋代的“月饼”和我们理解的不同。据黄涛考证,月饼最早指胡饼,也就是芝麻烧饼,一年四季皆有售。记载南宋都城临安风物的《武林旧事》里罗列了五十多种蒸食,其中就有月饼。另一部记录临安风俗的《梦粱录》中也有“月饼”,与芙蓉饼、菊花饼、梅花饼等并列,为“市食点心,四时皆有,任便索唤,不误主顾”。显然,这些都是平时能买到的点心。

虽然此月饼非彼月饼,但宋朝人还是为现代月饼的出现铺了路。

众所周知,宋朝人爱玩会玩,书法、绘画、青瓷……都在他们手里玩出了花。月饼也不例外。宋代月饼其实是芝麻烧饼的升级版。宋人往面粉里掺入酥油、蜜、糖,又以果仁、豆沙、肉末、花料等做馅,制作出各色品种。这些饼多呈圆形,好似满月,因此称作“月饼”。明朝人正是在此基础上加以改进,将月饼定型。从这个意义上讲,说芝麻烧饼是月饼的祖宗,不无道理。

明万历年间太监刘若愚写过一本《明宫史》,据他说,从八月初一起,京城就有卖月饼的,很多人会提前采购,赠送亲友。为了讨口彩,明朝人还将月饼叫作“团圆饼”,象征吃了月饼就能团团圆圆。

可别光顾着吃,对明朝人来说,月饼首先不是用来吃的,而是一种祭品。“中秋节是要拜嫦娥和月兔的。”黄涛说,“供奉之物包括月饼、瓜果等。”

不过我有点好奇:嫦娥姐姐会喜欢哪一类月饼?中国地域辽阔,月饼种类繁多,有广式月饼、苏式月饼、京式月饼、潮式月饼等。如按馅料划分,则有五仁月饼、豆沙月饼、椰蓉月饼、火腿月饼……一地风物成一地月饼,异乡之人常觉匪夷所思,年复一年,网友都要为此吵翻天。

除了团团坐吃月饼,中秋节还有其他美食,第一个就数美酒。

月圆之夜,一家人围坐赏月、吃饭、聊天,不喝点酒助兴怎么行?如果在座多为文人雅士,还要吟诗作对,激发灵感的酒就更少不了。苏轼《水调歌头·明月几时有》开篇就是:“明月几时有? 把酒问青天。”若少了酒,恐怕激发不出东坡居士的诗兴,中国古典文学史上也就少了一篇极有分量的名作。

农历八月,也是石榴、葡萄、橘子、苹果、西瓜等上市的季节,这些时令瓜果,自然要端上中秋宴,供人享用。在我国南方地区,中秋正值桂花飘香,人们欣赏桂花之余,还能以此为原料,制作桂花糕、桂花鸭、桂花酒、桂花茶等,也有制成香囊的,或随身携带,或分赠友人。

庆祝丰收:大地流金,长河涌雪

赏月和团聚,都与月亮有关,但还有一项中秋节活动,和月亮没有直接关联。那就是庆丰收。

黄涛介绍说,古人有“报秋”的习俗,就是在秋收之后,向社神(即土地神)报告喜讯,表示感恩,并祈祷来年风调雨顺。报秋的日子一般安排在八月,因与中秋节相邻,于是两者逐渐合流,融为一体。

最典型的就是浙江开化县。该县的18个村镇,每逢中秋都要舞草龙。当地人用稻草扎制龙身并插满香火,舞动时形成火龙效果,煞是热闹。通过“祭神龙”“呼龙”“蟠龙昂首”等表演,最后以“送龙归海”仪式将草龙抛入河流。同样,安徽一些地方有中秋夜舞香龙的保留节目,形式大同小异,但有五条香龙一起飞舞,依次摆出五龙献月、五龙盘月、五谷丰登、金龙追月等阵形。这表明,在古代,赏月、团圆和庆丰收在中秋节是三位一体的。

当然随着城市化进程,时至今日,中秋庆丰收的意味已经很寡淡了,只在少数地方得到延续。另一些活动则受地理环境限制,始终在局部地区展开。

比如钱塘观潮。每年农历八月,杭州、绍兴、海宁等钱塘江沿岸地区都会聚集起大量人流,观看潮水。特别是八月十五那天,是地球距离太阳最近的时候,太阳引力达到一年的巅峰,因而形成了大潮汹涌的景观。其中,钱塘江入海口杭州湾因其特殊的喇叭口形状,最易激发气势磅礴的大潮,由此成为最佳观潮点。每到中秋节,岸边都会站满了观潮的人群。

时光倒流900多年,人山人海中有一位美髯飘逸的诗人,于中秋来临之际写下这样一首诗:“定知玉兔十分圆,已作霜风九月寒。寄语重门休上钥,夜潮留向月中看。”他告诉杭州城的守卫,中秋节那天不要锁闭城门了,以便于百姓在夜月下观赏大潮。这位体贴的诗人,就是时任“杭州市市长”苏轼。

文/记者 唐骋华 图/新华社 制图/李肇

来源:青年报

- 相关推荐