上海科普大讲坛上,诺奖得主与青少年分享对宇宙的思考

青年报·青春上海记者 刘晶晶

“当我们仰望星空时,您是否像我一样,对遥远太空的奥秘和宇宙的秘密充满了无尽的好奇?”这份诗意来自2011年诺贝尔物理学诺奖得主、澳大利亚国立大学教授布莱恩·施密特(Professor Brian P.Schmidt)。10月15日下午,这位诺奖得主亮相第232期上海科普大讲坛《新视野 新宇宙》,与在场的青少年朋友分享他对宇宙的热爱。

1998年,布莱恩·施密特与索尔·珀尔马特(Saul Perlmutter)、亚当·里斯(Adam Riess)通过观测遥远超新星,发现宇宙在加速膨胀,颠覆了“宇宙因引力减速”的预期,由此共同获得2011年诺贝尔物理学奖。这一发现也揭示了暗能量的存在,成为当代物理学重大谜题。

在施密特教授获奖后的这些年,我们迎来了一个天文学观测能力空前飞跃的“新纪元”。詹姆斯·韦布空间望远镜(JWST)已经睁开它的“黄金之眼”,回溯至宇宙的幼年时期,捕捉第一缕恒星诞生的曙光;中国空间站巡天望远镜(CSST)即将巡天,绘制亿级星系的宏伟地图;引力波天文台则为我们开启了聆听宇宙合唱的“新感官”。这些强大的新工具,正以前所未有的精度检验着诺奖发现的每一个细节,并将探索的边界推向极致。

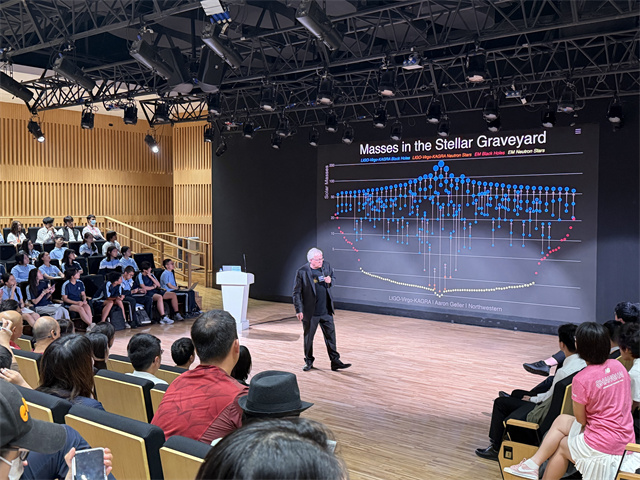

在上图东馆举办的这场上海科普大讲坛上,布莱恩·施密特教授以《天文学未解之谜》(Some Unsolved Mysteriesof the Universe)为题为观众们带来了一场深邃而引人入胜的宇宙探索之旅。他从爱因斯坦提出又放弃的“宇宙常数”讲起,到哈勃发现宇宙膨胀,再到他本人领导团队通过观测Ia型超新星,于1998年做出了颠覆性的发现——宇宙膨胀正在加速,向公众描绘了宇宙波澜壮阔的过去与令人震惊的未来。施密特教授的这一发现也揭示了宇宙是一个由约70%的暗能量、约25%的暗物质和约5%的普通原子物质构成的奇妙混合体。

讲座中,施密特教授还展示了如何通过多种独立的天文学探针交叉验证这一现代宇宙学标准模型。除了超新星,对宇宙早期“声波”化石的测量,也精确地印证了相同的宇宙成分比例,使得“宇宙是平坦的”这一几何性质得以确认。在最新发现方面,施密特教授重点介绍了詹姆斯·韦布空间望远镜和钱德拉X射线天文台等尖端设备的最新成果,包括在早期星系中发现黑洞的证据,以及寻找系外行星的蓬勃进展。同时,他也指出了当前最前沿的未解之谜:暗能量的本质究竟是什么?它是否会随着空间的创造而诞生?为了解答这些问题,他提到了下一代空间探测任务,如欧几里得卫星(Euclid),它们将以前所未有的精度测量宇宙膨胀的历史,继续追寻暗能量的真相。

最终,施密特教授给出了一个既宏大又严峻的展望:除非暗能量突然消失,否则所有的星系最终都将远离我们而去,宇宙将在不断加速的膨胀中逐渐暗淡、冷却。这场讲座不仅是一次知识的盛宴,更是一次对人类在宇宙中地位的深刻思考。

讲座后,上海中学国际部物理社的朱思汉同学代表天文爱好者和青少年就“先进望远镜开启的精确宇宙学时代中要突破Ia型超新星测距法的核心挑战是什么?”“人工智能将如何改变天体物理学?”“暗能量对于宇宙终极命运的影响”等问题与布莱恩·施密特教授和上海李政道研究所长聘学者,上海交通大学天文系教授祖颖进行了交流。

“当我还是个孩子时,我总想弄明白那些星辰为何存在,宇宙如何运行。而宇宙天文学可以引领我们踏上一条科学之路,纵然遥隔万里,人类仍能探寻奥秘,寻求真相。我们用以守护地球的,正是这样的探索精神。”在接受记者采访时,施密特教授表示,人类所能达到的成就着实令人惊叹,能做到很多神奇的事。“凭借这份认知,我们能够穿越迷雾,将地球建成更美好的家园,在浩瀚宇宙中找到自身坐标。而这种探索实在激动人心。”他也希望所有的孩子们能为此感到振奋,将对宇宙天文的探索视作奠定科学与数学基础的良机。

本次活动由上海科技馆、上海图书馆、上海科普教育发展基金会、澳大利亚国立大学联合主办。上海科技馆副馆长忻歌为布莱恩·施密特教授和祖颖教授颁发了上海科普大讲坛荣誉纪念奖杯。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐