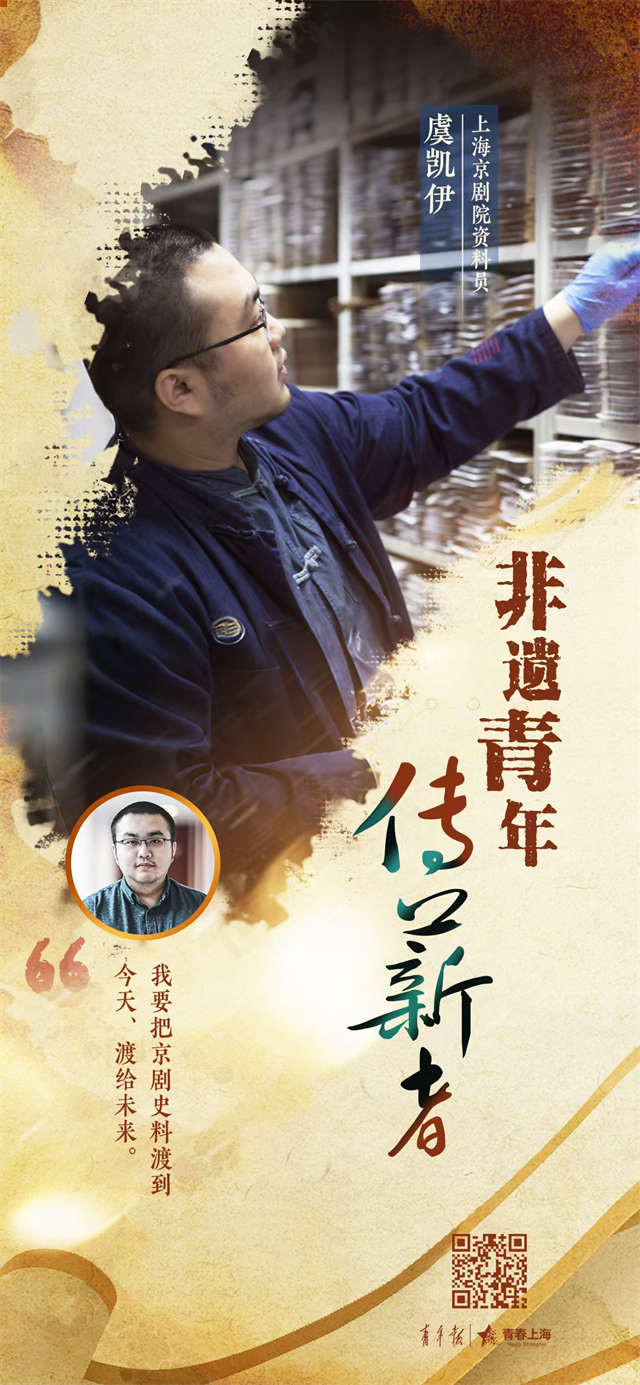

非遗青年传薪者|做京剧史料的“摆渡者”

生于1992年的虞凯伊,虽然只是上海京剧院艺术档案室的一位资料员,但他对那些上百年的戏曲文献的梳理、考证,以及对影像资料夜以继日的修复工作,对于上海乃至中国戏曲的研究都有着重要的价值。

青年报记者 郦亮/文 受访者/图

严谨

文献考证没有止境

年轻的虞凯伊在京剧艺术档案的考证和研究上表现出的严谨和细致,可以从他考证周信芳和盖叫天的一张旧合影上体现出来。当他偶然在网上看到这张合影时,感到非常吃惊,因为之前从未见过这两位长期在上海演出生活的京剧大师有舞台上的合演剧照。他说:“对于照片信息的考证我一直恪守孤证不立的原则,也不敢凭经验瞎猜,如果不能确定就宁愿先搁着。”转机出现在看到照片的两年后,在浏览拍卖行的信息时,虞凯伊看到一本日记上记录了20世纪40年代他们二人有过一场堂会戏《大溪皇庄》,再结合报纸的信息,认定周信芳和盖叫天确实有过舞台上的合作。也就是说,这张合影的出现是有依据的。

但后来又有波折。虞凯伊说:“在图像卷出版后,有一位老师指出,其中盖叫天先生的身上可以看到斜挎镖囊的带子,所以他扮演的应该是黄天霸而不是原先认为的尹亮,那这出戏就应该是《八蜡庙》。”对于史料照片的不断追根溯源,体现了他对于文献考证的执着和认真,这也是他工作的意义所在。

2016年虞凯伊接过了编辑《周信芳全集》系列最后两本图像卷的任务。他花了三年多的时间修复了1000多张照片,出版了这两册书。去年,他还和上海艺术研究中心策划了周信芳先生第一个面对公众的大型展览《与时麒鸣》。“做完这两件事后,我感到自己十年的工作有了一个比较好的阶段性总结。这之后我又开始筹划拍摄周信芳先生的纪录片,现在正在努力实现中。”虞凯伊说。

还原

反对在原件上直接修复

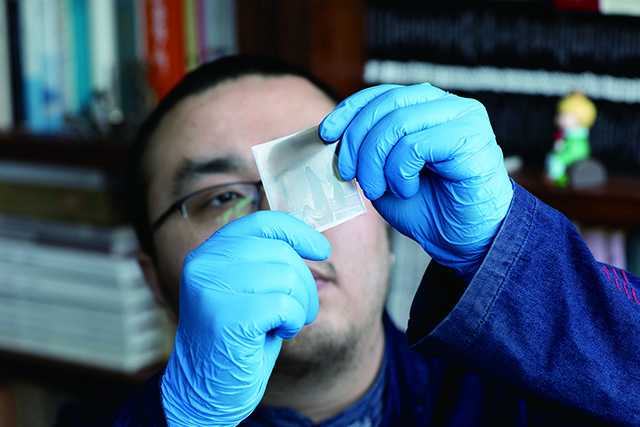

虞凯伊对于影像资料的修复有些天生的灵气,但他从不因为自己对影像资料修复的“二度创作”而沾沾自喜,相反,他总是表达自己的谨慎。虞凯伊说:“对于修复照片来说,我更坚持尽量不去对原照片或底片做任何的改动。最早修复照片时,我看过许多国外博物馆关于这一领域的案例视频,其中也有一些专家会直接在原照片上进行补色或修复,这是我一直反对的。”

在虞凯伊眼里,不管是底片还是老照片都很难有一个完美的储藏方式,照片原件的老化损坏是不可逆的。“我的观点还是把照片扫描电子化,只在电子版上进行修复。原件用现在已知最好的方式进行保存,今后有了更好的技术,我的后辈也可以再把它们拿出来进行新的处理。”虞凯伊说,他对自己工作的定位,就是京剧史料的“摆渡者”,把这些可贵的老物件做电子化、把实物用更现代合理的方式保存,尽可能地把背景信息写清楚。他想让这些珍贵的影像能发挥光彩、让人看到的时间长一点,再长一点。

“我有过四次对自己修复工作的全盘否定,把之前的所有照片全部重做。我意识到一些以前沾沾自喜的处理,后来看来甚是愚蠢。”虞凯伊说。

自强

坎坷背后的坚毅

虞凯伊在两个月大的时候由于医学事故得了脊髓灰质炎,当时情况很糟糕,病危通知书都下了好几次,也给他留下了三肢瘫痪的后遗症,只有右手是正常的。直到小学三年级,他通过手术能自己走路后才去上学,小时候没法像别的小朋友那样在弄堂里追逐,“我就在家里看书,也许现在比较能静下心坐得住的个性也是获益于此。”虞凯伊说,“我小时候读过张海迪和海伦·凯勒的书。有一句话我到现在还记得:即使翅膀断了,心也要飞翔。母亲从小就教育我做人一定要有自己的一技之长,要有自立的本事,要有面对一切的勇气。”

虞凯伊担任艺术档案室资料员的工作,与他父亲的影响有着直接关系。“当初毕业来到上海京剧院工作后,我有强烈的想法就是不能给老爸丢人。”虞凯伊说,“我父亲是个标准的中国父亲,很多情感不愿溢于言表。就比如他从来不点赞我的朋友圈,他可能觉得给自己儿子点赞是件挺让人害羞的事情。但我知道他对我这些年的工作成绩也很自豪,有朋友跟我说,他也会给别人发我的研究成果和采访视频等。慢慢地,对我们父子关系的表述从‘老虞的儿子’变成了‘虞凯伊的爸爸’,我想他是很高兴的。”

前行

让戏曲史料活态传播下去

虞凯伊至今还记得第一次去剧场是1岁时父母抱着去的。从小就看了很多戏,舞台上的三国水浒各路历史人物让他很痴迷。大三实习,他在京剧院艺档室工作了一个暑假,看到了许多以前没见过的资料,觉得有必要去整理和进一步挖掘,所以毕业后就到了上京艺档室工作。

在虞凯伊担任资料员的11年中,也有过沉闷甚至近乎崩溃的时候,比如有十几万张照片要筛选整理出来的时候,比如无论如何也找不到某张照片信息的时候,比如底片扫描出来却发现一个令人激动的历史瞬间被拍糊的时候……但是一切的郁闷都会在一些意外发现或是最终成功考证的时刻烟消云散。

工作中的辛苦和喜悦,更让他体会到,对一门艺术或者一份事业的求索是无止境的。这些年他也一直在尝试用各种方式让这些资料活态传播起来,办展览、出书,去中小学、高校,甚至老年大学做了近百次分享。最近,他制定了一个关于周信芳先生艺术资料研究和整理的五年计划。首先,今年在美术馆、上海热门街区、高校等不同场合针对不同人群策划了3个关于周信芳的展览,纪录片也在同步推进中,预计会在明年上映。还有他个人长期的案头工作就是在能查到的所有历史文献和报刊中寻找关于周信芳的信息,做成一个跨越六十多年的历史长编表格。“我也会去他曾演出过的每一座城市,去图书馆中寻找历史资料。”虽然他的步履摇摆,但始终一步一个脚印。

对京剧艺术的执着和热爱,更让他感受到:“艺术资料工作也必须跟上时代,眼前最热门的话题就是人工智能领域的应用。我和同仁做了大量的调研,意识到戏曲资料知识未来需要一个垂直的大模型,而这一模型的基础就是完备的电子化资料和能够把戏曲资料转化为合适戏曲的AI语料的工程师人才。这方面的工作很庞大,也许有些遥远,但总要有人先尝试做起来。”虞凯伊坚定地说。

青年报记者 郦亮/文 受访者/图

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐