掌握多语言的进博会“小叶子”,以青春之声筑沟通之桥

青年报·青春上海记者 陈泳均/文 受访者/图

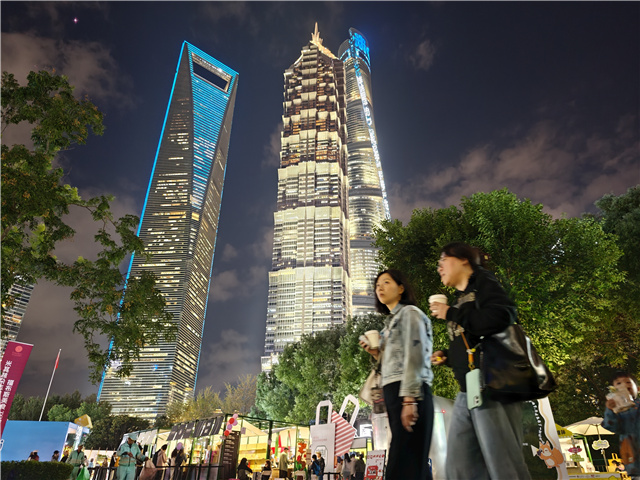

第八届进博会即将来临,如何更好地向中外来宾介绍承载进博精神的文创产品?如何在偌大的展馆里化身“活地图”?带着这两个关键问题,来自上海电力大学的两位“小叶子”志愿者廖依楠与马圣美,已做好准备。她们一位是持有法语四级证书的二年级“小叶子”,一位是在校选修日语课程的一年级“小叶子”,她们将凭借熟练的多语言技能与饱满的服务热情,在不同志愿岗位上为中外来宾搭建起沟通的桥梁,期待在进博会的舞台上书写属于自己的青春故事。

文创馆里的“传播者”

用法语讲好进博文创馆“爆款”

廖依楠与进博会的缘分,早已在去年的服务中埋下伏笔。谈及为何今年再次报名“小叶子”,廖依楠说是上一届进博会志愿服务经历留下的深刻记忆,比如场馆里巡逻时的责任感,和其他“小叶子”围坐分享志愿者经验的温暖时刻,还有“被需要、能奉献”的价值感,让她对这个身份产生了深深的归属感。

“去年服务结束后,我总忍不住怀念在进博会的日子,”廖依楠笑着说,“今年不仅想做好本职工作,更想帮新加入的伙伴尽快适应,把这份热情传下去。”这份对志愿服务的坚守,让她近期为志愿工作做好充分的准备,而她的法语技能更是成为服务文创馆的“秘籍”。

说起自学法语的经历,来自计算机学院的廖依楠说,“最初出于个人兴趣,学一门语言,就能读懂一个国家的故事”。凭借着这份坚持,加上之前的一点基础,她仅用半年时间便在2025年6月通过了法语四级。如今,这份法语技能成了她服务文创馆的底气。“今年进博会如果遇到法国嘉宾,我能直接用法语提供指引与咨询,拉近沟通距离。我还提前准备了文创产品的法语介绍短句,想带着外国来宾读懂‘爆款’‘进宝’吉祥物与非遗、文物结合的设计巧思,分享文创产品背后的中国传统文化,呼应 ‘新时代,共享未来’的理念。”

廖依楠告诉记者,她希望能成为中法文化交流的纽带,在服务中留意文化差异,用友好与专业让外国嘉宾感受中国温度。在她看来,文创馆的志愿工作是展示进博会文化与上海城市形象的窗口。

为此,廖依楠提前从官方渠道和新闻里了解文创馆的设计目的,深入了解每款产品的文化内涵,比如“进宝”如何体现中华文化的包容性,如何呼应全球合作精神。“只有自己先懂了,才能给游客讲出故事,而不是念说明书。”她还琢磨出了差异化的介绍方式,面向年轻游客,多聊产品的创意设计;面向外国嘉宾,重点解读中国文化元素。“希望通过生动的讲述,让进博文创吸引中外来宾。”

展馆里的“活地图”

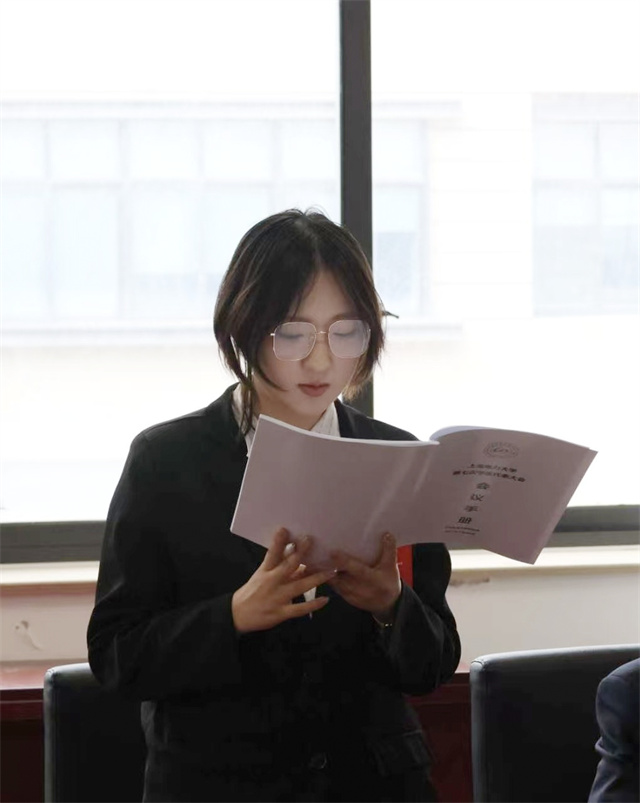

发挥多语言特长做好答疑解惑

与廖依楠不同,来自能机学院的马圣美是第一次以“小叶子”的身份参与进博会,这个机会对她而言格外珍贵。马圣美说,“我已经大三了,想抓住这次能成为‘小叶子’的机会。”更让她心动的是帮助别人获得的快乐,她喜欢和不同的人交流,她希望通过自己日语和英语技能,更好地做好志愿服务工作。

大一时,马圣美在全国大学生英语竞赛获得二等奖。而日语学习,则是兴趣与课程学习的结合。课堂上,她选修了学校的日语课程,打下了系统的语法与词汇基础;课余时间,她会看动漫和影视作品,读简单的原文读物,在兴趣里培养语感。

谈及如何在志愿工作中发挥语言优势,马圣美告诉记者,遇到有需求的外国展商或观众,她可以用日语或英语指引方向,减少语言障碍。如果碰到能源领域的咨询,还可以结合自己的能源与动力工程专业,更快理解需求,甚至协助传递基础的专业信息,让服务更精准。

为了避免服务中出现差错,马圣美做足了“功课”。她把场馆布局图和重点功能区,比如展厅入口、服务台和卫生间,反复记忆,还亲手画了简易路线图。此外,她反复琢磨证件查验的流程,不同颜色证件对应的通行区域,她都记在小本子上,时刻提醒自己不能出错。甚至连可能遇到的问题,她都提前想好了应对话术,比如观众找不到证件、不清楚巡查规则,她会准确地解答,既要专业,又要让对方感受到亲和力。“我想让每一个找我帮忙的人都觉得安心。”马圣美的话里满是真诚。

廖依楠与马圣美正是上海电力大学77名第八届进博会“小叶子”的缩影,这两位志愿者告诉记者,学校已经开展经验分享、岗前培训等多样化的培训,从仪容仪表到服务规范用语,再到跨文化交流技巧,让“小叶子”更深刻认识到志愿服务背后的青年使命担当。

在进博会这场全球盛会上,正是这样一群“小叶子”,用青春之声搭建起连接世界的桥梁,让“新时代,共享未来”的理念,在每一次顺畅的沟通中、每一次温暖的服务中,变得更加真切可感。

青年报·青春上海记者 陈泳均/文 受访者/图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐