一代耀一代,科技女生在临港做课题:人类如何在月球上安家?

青年报·青春上海记者 郭颖/文 吴恺/图、视频

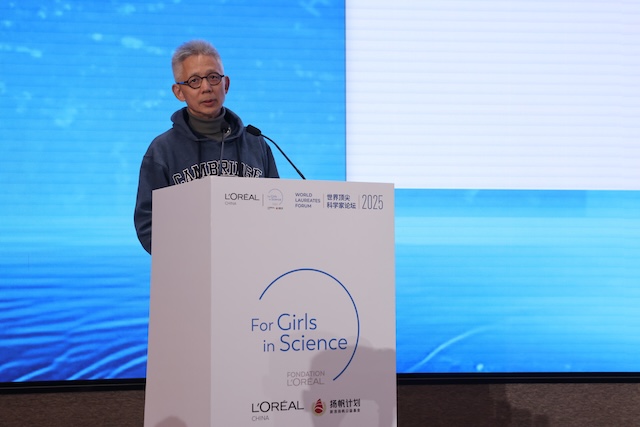

“曾经的她们也可以是未来的你们!”复旦大学国际关系与公共事务学院副教授蒋昌建在2025世界顶尖科学家科学教育论坛暨第二届科技女生赋能论坛上用诺奖女科学家们的故事激励前来参会的科技女生。

作为本次论坛的特别衍生活动,“星动的她们”科技女生赋能营首次落地临港。20多名科技女生脑洞大开在滴水湖畔做课题:人类如何在月球上安家?

□ 科技女生脑洞大开全方位参与科研体验 □

本次活动围绕“提升科学知识、开拓科学思维、传递科学精神”三大突破目标,带领女生们走进世界顶尖科学家论坛现场,并首次探访中国科学院微小卫星创新研究院,为科技女生带来全方位科研体验。

“这两天的学习,我们走进了微小卫星创新研究院,那里的老师带领我们充分了解了太空,以及卫星的制造过程,包括我们国家自主研发道路的艰辛和不易。”西北师范大学附属中学管悠阳同学告诉青年报·青春上海记者,这充分激发了她对于未知太空、未知事物的好奇心。

管悠阳小组围绕“假如人类要在月球上建造基地,那么需要突破哪些技术难关”的课题,进行了汇报展示。科技女生的脑洞都很大,“对于月球来说,人类其实是一个外来物种,所以我们在考虑人类在正常生存的前提下,要保证月球没有被我们污染。”通过查阅资料进行研究后,管悠阳有了大胆的想法:在国际空间站,可以采用一种可循环的方式,通过培养虫子,让虫子吃掉人类的食物残渣,同时在24小时内非常快速地产生人体所需的蛋白质,这样一个循环就可以大致实现零污染。这个大胆的想法,成为当天课题汇报中一大亮点。

“通过在微小卫星创新研究院的学习,我也了解到一些自己平时在阅读科幻作品时特别好奇的事情。”来自兰州市第五十九中学的张阳雪儿此番最大的收获就是遇到了很多“厉害的人”:“不光是科学家、教授、院士,还有我的同龄人,她们都非常厉害,拥有很多特殊爱好,比如说有的同学擅长计算机,有的特别喜欢数学,这都是我要向她们学习的地方。”热爱文学、音乐的张阳雪儿说自己将来即便不翱翔宇宙,也会成为一个科学传播者。

湖畔对话环节,由中国工程院院士、“一代耀一代”科技女生赋能计划终身名誉导师陈赛娟院士领衔的科学导师大咖们与科技女生们亲切交流,营造开放、温馨的互动氛围。

2023年顶科协奖“生命科学或医学奖”得主卡洛琳·卢格用人生中的“两个时刻”讲述自己的科研之路。“第一个时刻,是我10岁时得到一台显微镜的那一刻,这是我第一次能够看到那些肉眼无法看到的东西,比如昆虫翅膀或洋葱的细胞。从那一刻起,我对细胞层面的东西产生了浓厚的兴趣。第二个时刻是中学时,在学校里讨论蛋白质转录的河域理论,当时有一个问题老师无法解释,存在知识空白。我突然意识到,我能够成为科学家,能够自己解决一些难题,此后,我真的将这一事业作为我余生的追求”。

□ “科技女生赋能计划”临港基地正式启用 □

以“一代耀一代·去突破”为主题的第二届科技女生赋能论坛由欧莱雅中国、上海临港科技创新发展基金会、华东师范大学教育学部联合主办,世界顶尖科学家论坛组委会承办。来自政企学研社的关键领袖齐聚一堂,围绕科学教育的国际化突破与科研人才培养展开对话。

去年,首届科技女生赋能论坛发布了《科技女生赋能倡议》,其中提到“号召社会各界去做科学教育的引导者,科教资源提供者,以及科教观念传播者”。一年来,“科技女生赋能计划”积极响应倡议,在国际化合作、创新培养与生态共建方面迈出了实质性步伐。此番“科技女生赋能计划”临港基地宣布正式启用,并同步举办了科技女生赋能营,为科技女生们提供从参与、实践到成果展示的全方位系统性研学体验。

作为2012年诺贝尔物理学奖得主,塞尔日·阿罗什从一位科学家的视角解读了“科学和教育面临的挑战”:“当今的世界面临着气候变化、生态环境保护等诸多问题,只能由科学来解决。”在科学教育方面,他激励所有怀有科技梦想的女生大胆追梦,“当我们说到诺贝尔奖的时候,我们就需要为所有人做好准备”。

在由中国科学技术大学科技传播系副主任袁岚峰主持的圆桌讨论中,来自中外科学界、教育界及科技女生的代表,围绕“一代耀一代·去突破”在科教国际化合作、项目未来发展与科技女生成长等话题展开了深入交流。

国内外的科学家们以自身经历诠释了科学精神的传承,也探讨了如何培养下一代科技人才。2023年世界顶尖科学家协会“生命科学或医学奖”获奖人卡洛琳·卢格表示:“让学生成为研究者的前提是‘不知道,但想知道’。在我的实验室,我经常鼓励,甚至‘奖励’错误,因为真正的探索常常是从错误中学习”。

加州大学圣巴巴拉分校化学与生物化学杰出教授、聚合物与有机固体中心主任阮淑娟则以自身从越南小村庄到世界学术舞台的经历鼓励年轻人:“进不了顶级大学其实没关系,关键是认清自己的优势与短板。而作为导师则要理解学生的潜力,并在任何时候都给予鼓励”。

上海市科技艺术教育中心副主任沈玉婷则以该中心成立的科学创新实践工作站为例,展示了上海在科技教育普惠方面的探索成果,并表示近5年女生参与科创实践的比例显著提升。她鼓励道:“请勇敢地拥抱科学,也许未来不成为科学家,但是良好的科学素养对女生非常重要”。

科技女生代表、复旦大学大一新生翁佳宇分享了她数次参与“科技女生赋能计划”的成长感受:“女生去做科研工作,不是要打破天花板,因为我们本来就站在天空。就像孙悟空一样,我们也能拿起‘金箍棒’,开辟属于自己的科学之路”。

来自兰州大学大气科学学院的萃英博士后连露露向记者表示,参加这次顶科论坛,既可以了解各个前沿学科的前沿知识,也收获了不少科学感悟。“要成为科学家,必须要拥有的品质一定是坚持,我的导师黄建平院士曾说过,做科学家不一定是最聪明的,但一定是坚持到最后的。‘没有荒凉的人生,只有荒凉的沙漠’。只要坚持,沙漠也可以成为绿洲!”

青年报·青春上海记者 郭颖/文 吴恺/图、视频

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐