从“非洲之心”到进博“四叶草”,这位“小叶子”的志愿服务成长记有点长

青年报·青春上海记者 范彦萍/文 受访者/图

上海农林职业技术学院学生尹水仙是第八届进博会“小叶子”。从被称为“非洲之心”的非洲南部小国埃斯瓦蒂尼,到上海国家会展中心的“四叶草”,她的志愿旅程,是一段跨越万里的理解、成长与连结。

◆ 在迷失中寻找光亮,在尘埃中看见星辰 ◆

去年,父亲的离世让尹水仙陷入了人生的至暗时刻。二十岁的天空突然黯淡,没能见到父亲最后一面的遗憾与自责,让她在深夜里无数次辗转难眠。就在那段迷茫的日子里,她在网络上看到了许多前往非洲贫困地区志愿服务的故事。屏幕里,那些志愿者眼中闪烁的光芒、脸上真挚的笑容,像一束微光,照进了她灰暗的世界。她开始思考:或许,自己也可以踏上这样一条路,在遥远的非洲大陆上,重新找到生活的意义和方向。

自从去年10月在网上报名了非洲的青少年志愿者项目后,她选择休学8个月。但当她来到埃斯瓦蒂尼后,起初项目组派给她的志愿者任务是满足当地人的刚需——粉刷墙面。

原来,当地的志愿者任务比较多元。但因为缺乏经验,尹水仙起初没有了解相关流程和工作内容,仅凭一腔热血就踏上了异国他乡。

在21天当“粉刷匠”的日子里,很多次当手握滚刷面对斑驳的墙壁,她不止一次陷入了自我怀疑:“我飞越上万公里,就为了当粉刷工吗?”她心中不解,“为什么偏偏是我要做这个?”“别人是不是在做更有意义的事?”“为什么分配给我的总是最脏最累的活?”埋怨如影随形,几乎淹没了最初的那份热情。

然而,当原本灰暗的墙面被志愿者涂上明亮的色彩,当当地居民摸着崭新的墙壁,眼中闪烁着惊喜时,她渐渐明白了——真正的帮助,不是做惊天动地的大事,而是俯下身,做好当地人最需要的那件小事。

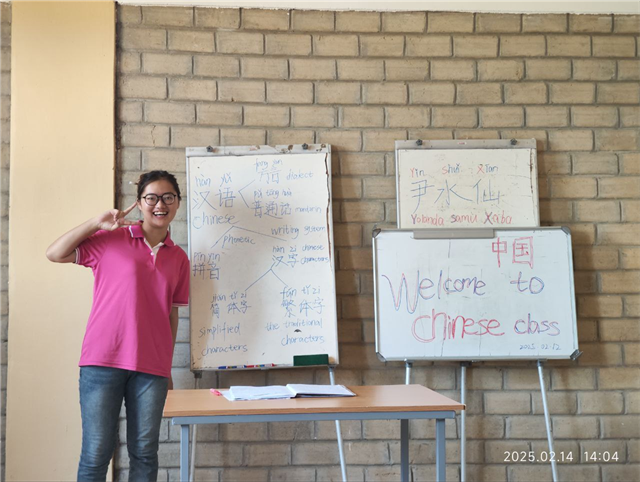

没过多久,当地办起了中文兴趣班。因为来自中国的志愿者较少,很快她就被推举为中文老师。这对生性内向的她来说无疑是一大挑战。尹水仙的第一反应是:“我不行!我英语不好,普通话不标准,还是换个人吧!”

之后,她又硬着头皮接下了这个新任务。那段时间,尹水仙焦虑得寝食难安,满脑子都是“怎么教?教什么?”生怕耽误了学生。

第一堂课,她紧张地问:“How to say China in Chinese?”台下鸦雀无声。她的心瞬间沉了下去——看吧,果然不行。

但当她问学生们为什么学中文时,一个学生说:“我想和中国的朋友交流”,另一个接着说:“我想去中国看看”。那一刻,尹水仙意识到自己正在搭建的不仅是学习语言的课堂,更是在搭建文化互通的桥梁。

后来,她看到学生们为了发准一个音反复练习,用铅笔费力地写下歪歪扭扭的汉字。她这才发现,原来,教学的意义不在于自己教得多好,而在于让孩子们葆有对远方的向往。

当地人在开心的时候会载歌载舞,为了融入当地文化,国际志愿者团队主动提出学习当地舞蹈。但这对不擅长舞蹈的尹水仙来说简直是一部“血泪史”。队形复杂,舞蹈动作中有不少环节需要不停跪地,她的膝盖永远青一块紫一块,每次练习都像“上刑”。

她曾为此偷偷哭过鼻子,内心充满抗拒,却不得不为了融入当地人的习俗而咬牙坚持。直到有一天,当她和小伙伴们站在舞台上完成表演,听到台下热烈的掌声与喝彩。那一刻,所有的辛苦与委屈忽然有了答案。

◆ 在碰撞中破茧成蝶,携初心赴进博之约 ◆

八个月的非洲生活,是一场灵魂的洗礼。

初到非洲时,失去父亲的她内心异常痛苦,害怕与人交流。有人和她说话时,一句简单的“How are you”几乎就是她能应对的全部。因为听不懂,也不愿说,她宁愿把自己关在房间里,说话对她来说,成了一种负担。

但热情的当地人总是主动跑来和她说话,她则从最初的排斥、害怕说错话、害怕被误解,到后来愿意尝试和对方交流。这些善意一点点融化了尹水仙心里的冰。

她的心,从最初因未能见父亲最后一面的自责,对生活的绝望与不解,到后来,渐渐被发自内心的感谢与笑容取代。“我找到了人生的意义,不是逃避,而是拥抱;不是封闭,而是敞开。这段经历,与其说是‘勇敢地出走’,不如说是深刻的‘自我寻回’。”尹水仙说。

回到上海后,她立即报名成为第八届国际进口博览会“小叶子”。尹水仙告诉记者,大一时自己第一次报名,因为面试成绩不佳,与进博志愿者岗位失之交臂,成为心中的遗憾。在经历了非洲之行的淬炼后,这次她成功成为进博会综合接待组扶手电梯的“小叶子”。

10月27日,尹水仙进入“四叶草”参与培训,跟着同伴一次又一次巡馆、踩点。对即将上手的志愿者工作,她很期待。“再过几天,我就要站在‘四叶草’的扶梯旁,迎接全球来宾,用专业的指引展现中国青年的风采。我会带着‘俯身做事’的踏实,像去年刷墙一样,把每个细节做到最好。”

尹水仙期待,在进博这个更大的舞台上继续成长,将她的“小叙事”,融入国家对外开放的“大故事”。从非洲草原到进博“四叶草”,变的是风景,不变的是她作为志愿者的初心。她已准备好,用自己在世界另一端收获的温暖与力量,在这场盛会上再次点亮自己,温暖他人。

青年报·青春上海记者 范彦萍/文 受访者/图

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐