培养当代“讲故事的人”,上海这本“故事书”40岁了

青年报·青春上海记者 郦亮/文、图

对于很多70后和80后来说,上海的两本杂志镌刻进了他们的青少年时代,一本是《故事会》,一本就是《上海故事》。创办于1985年的《上海故事》已经40岁了。“四轶故事,沪上风华——《上海故事》创刊四十周年回顾展”11月22日在上海市群艺馆启幕。在这个网络时代,人们到底还需不需要故事?又需要什么样的故事家?这些都会在此找到答案。

∥ 爱看故事是人的天性 ∥

上海从来都是中国的“故事之都”,到今天也是。1985年上海故事杂志社成立,将原本内部不定期发行的《上海演唱》(故事)更名为《上海故事》,面向全国公开发行。转眼间,这本“故事书”已经到了不惑之年。

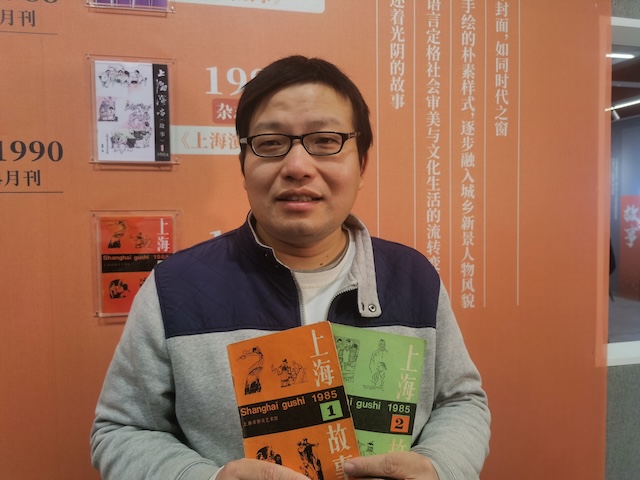

读者孔祥斌带来了《上海故事》的第一期和第二期。当他将泛黄的杂志拿出来的时候,“哇”,举座一片惊呼。生于1982年的孔先生是个故事迷,这个爱听故事的传统源自他的父亲。那两本《上海故事》就是他父亲当年订阅的。孔先生到现在还在阅读《上海故事》,40年来从未间断,一期不落。

“看故事书有很多好处。”孔先生对青年报·青春上海记者说,“这不仅能够给我小时候写作文提供素材,还能成为我与长辈聊天时的谈资,而故事一年一年地看下去,还能看到国家和城市的发展,以及时代的变迁。”

青年报·青春上海记者很好奇,在这个信息爆炸、各种“段子”满天飞的时代,还有专门去看故事的欲望吗?孔先生说,爱看故事是人的天性,现在信息虽然多,但大多是碎片化的信息,相比之下,故事则是一个个相对完整的,“尽管现在新媒体短频快,段子随处可见,但是故事给人带来的滋养还是很巨大的。故事的作用无可替代。”

∥ 培养会塑造人物的“故事家” ∥

现在很多人都知道管新生是一位著名作家,但鲜有人知他起步其实是一名故事家。他还记得1992年那个湿漉漉的春天,诞生了《阿三闯世界》,“至今无法忘怀的是,当我捧着那一摞热腾腾的稿笺来到了黄陂北路226号当年的《上海故事》杂志社,在一间不甚宽大的编辑部房间。”“阿三”是管新生写故事写出来的一个家喻户晓的人物。《阿三罗曼史》《阿三作家梦》《阿三天下第一家》……“阿三”在《上海故事》深深扎下了根,“阿三”也成为了上海的故事作品的经典人物。

既然爱看故事是人的天性,那么这个社会也就永远需要“讲故事的人”。著名故事作家、民间文学创作研究者郁林兴的起点也是《上海故事》。他还记得,二十多年前他带着三篇稿子,走进了《上海故事》杂志社,当时的副主编蔡维扬虽然从来没见过他,但还是认真地看了他的稿子,留用了两篇,并且告诉他:“故事作者写稿都不容易,我们会尊重每个作者的来稿。今后你不用送过来,只要你发过来,我们都会认真对待的。”在郁林兴看来,一个故事好不好,除了看情节之外,就是要看人物的塑造。无论时代如何变幻,这些好故事的核心都不会改变。

像管新生、郁林兴这样的故事家都人到中老年,培养“故事家”也成为上海当下的一个人物。记者注意到,此次展览还专门推出“续写故事”的环节,《上海故事》编辑部先写一个开头,让读者展开想象,完成结局。这是《上海故事》加强与读者互动,进而发现故事创作新人的一次努力。读者普遍反映,这是一个让人可以脑洞大开的开头,如果抓住情节和人物,可以续写得很精彩。

∥ 讲好上海故事和中国故事是上海的使命 ∥

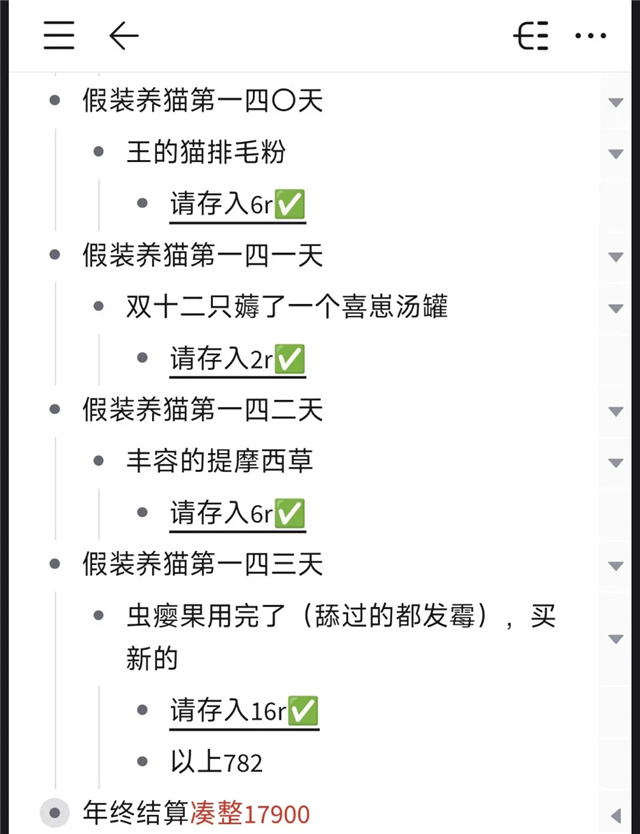

据《上海故事》杂志社主编方红艳介绍,《上海故事》创刊于1985年2月,以“发表大众文学、传奇故事”为特色,首期发行60万册,最高峰单期发行量达120万册。40年来,这本杂志用5000多万字的原创故事,记录中国脉搏。《上海故事》培育了上千名来自全国各地作者,年均来稿近4万篇、1.2亿字,近百位美术作者在40年间,为发表在《上海故事》的作品,创作了近30000幅原创插画。

此外,线下也积极打造延伸品牌活动,将《上海故事》的触角进一步深入到人民群众中去,让故事这一古老的文学样式有了更多的呈现方式。2012年开设“上海故事汇”线下故事讲演活动,设立“曹路故事汇”“山阳故事汇”“共和新故事汇”等分会场。13年间讲述1000余个不重样故事,公益惠民超10万人次。

“我们将用更多更优质的作品吸引人、打动人、感染人、塑造人,弘扬中华优秀传统文化,讲好上海故事、讲好中国故事。”《上海故事》杂志社社长、市群艺馆馆长吴鹏宏说,四十不老,时光正好。正青春的《上海故事》将再出发,邀请更多人来续写故事。

青年报·青春上海记者 郦亮/文、图

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐