【文/青年报记者 郦亮 图/受访者提供】

谈及戏曲领域的“国色芳华”,昆曲首先跃入记者脑海。昆曲的色调不及京剧那么鲜艳夺目,却比评弹中素雅的旗袍长衫更添几分绚丽。在记者看来,不艳而丽——这种不张扬而内蕴华美的特质,恰是中国人审美的高级境界,实至名归的“国色”。

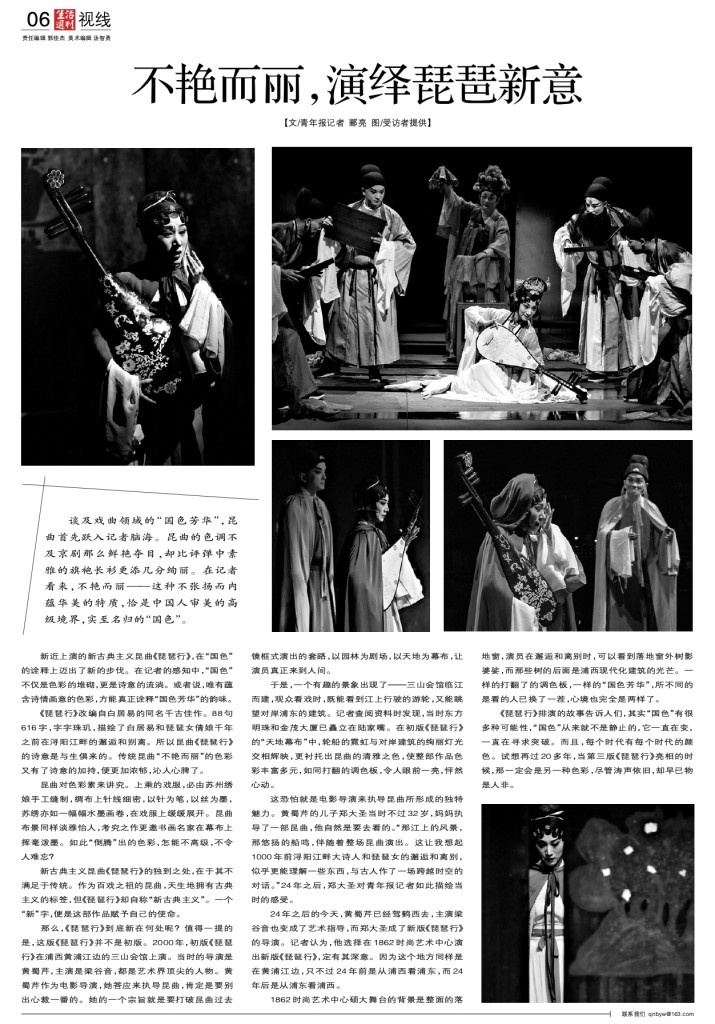

新近上演的新古典主义昆曲《琵琶行》,在“国色”的诠释上迈出了新的步伐。在记者的感知中,“国色”不仅是色彩的堆砌,更是诗意的流淌。或者说,唯有蕴含诗情画意的色彩,方能真正诠释“国色芳华”的韵味。

《琵琶行》改编自白居易的同名千古佳作。88句616字,字字珠玑,描绘了白居易和琵琶女倩娘千年之前在浔阳江畔的邂逅和别离。所以昆曲《琵琶行》的诗意是与生俱来的。传统昆曲“不艳而丽”的色彩又有了诗意的加持,便更加浓郁,沁人心脾了。

昆曲对色彩素来讲究。上乘的戏服,必由苏州绣娘手工缝制,绸布上针线细密,以针为笔,以丝为墨,苏绣亦如一幅幅水墨画卷,在戏服上缓缓展开。昆曲布景同样淡雅怡人,考究之作更邀书画名家在幕布上挥毫泼墨。如此“倒腾”出的色彩,怎能不高级,不令人难忘?

新古典主义昆曲《琵琶行》的独到之处,在于其不满足于传统。作为百戏之祖的昆曲,天生地拥有古典主义的标签,但《琵琶行》却自称“新古典主义”。一个“新”字,便是这部作品赋予自己的使命。

那么,《琵琶行》到底新在何处呢?值得一提的是,这版《琵琶行》并不是初版。2000年,初版《琵琶行》在浦西黄浦江边的三山会馆上演。当时的导演是黄蜀芹,主演是梁谷音,都是艺术界顶尖的人物。黄蜀芹作为电影导演,她答应来执导昆曲,肯定是要别出心裁一番的。她的一个宗旨就是要打破昆曲过去镜框式演出的套路,以园林为剧场,以天地为幕布,让演员真正来到人间。

于是,一个有趣的景象出现了——三山会馆临江而建,观众看戏时,既能看到江上行驶的游轮,又能眺望对岸浦东的建筑。记者查阅资料时发现,当时东方明珠和金茂大厦已矗立在陆家嘴。在初版《琵琶行》的“天地幕布”中,轮船的霓虹与对岸建筑的绚丽灯光交相辉映,更衬托出昆曲的清雅之色,使整部作品色彩丰富多元,如同打翻的调色板,令人眼前一亮,怦然心动。

这恐怕就是电影导演来执导昆曲所形成的独特魅力。黄蜀芹的儿子郑大圣当时不过32岁,妈妈执导了一部昆曲,他自然是要去看的。“那江上的风景,那悠扬的船鸣,伴随着整场昆曲演出。这让我想起1000年前浔阳江畔大诗人和琵琶女的邂逅和离别,似乎更能理解一些东西,与古人作了一场跨越时空的对话。”

24年之后,郑大圣对青年报记者如此描绘当时的感受。24年之后的今天,黄蜀芹已经驾鹤西去,主演梁谷音也变成了艺术指导,而郑大圣成了新版《琵琶行》的导演。记者认为,他选择在1862时尚艺术中心演出新版《琵琶行》,定有其深意。因为这个地方同样是在黄浦江边,只不过24年前是从浦西看浦东,而24年后是从浦东看浦西。

1862时尚艺术中心硕大舞台的背景是整面的落地窗,演员在邂逅和离别时,可以看到落地窗外树影婆娑,而那些树的后面是浦西现代化建筑的光芒。一样的打翻了的调色板,一样的“国色芳华”,所不同的是看的人已换了一茬,心境也完全是两样了。

《琵琶行》排演的故事告诉人们,其实“国色”有很多种可能性,“国色”从来就不是静止的,它一直在变,一直在寻求突破。而且,每个时代有每个时代的颜色。试想再过20多年,当第三版《琵琶行》亮相的时候,那一定会是另一种色彩,尽管涛声依旧,却早已物是人非。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版