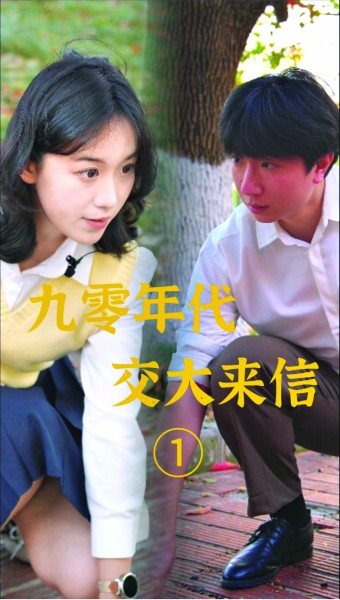

由上海交通大学短视频工作室学生团队原创的校园微短剧《九零年代交大来信》第一集4月15日在上海交通大学官方抖音平台首发。该剧以1991年与2025年双时空对话形式,通过一封尘封四十年的书信,串联起两代交大学子关于学术选择与人生价值的思考,这也开启了高校自主创作微短剧的新尝试。

青年报记者 刘昕璐

在各时代都要成为更好的交大人

剧中,《九零年代交大来信》的故事始于一场奇妙的邂逅。1991年,87级大四学生陈帆,在老图书馆昏黄的灯光下,专注地抄录《电机原理》。那时的他,满心纠结,是留校投身基础研究,为科研事业添砖加瓦,还是奔赴沿海城市,在改革浪潮里闯荡一番?这份纠结,被他写进了信里,夹在书中。

时光一晃来到2025年,学生林夏在整理图书馆旧书时,偶然发现了这封泛黄的信纸,上面那句“未来的交大人,你们还停电吗?”让她忍俊不禁,当下就对着窗外的智能路灯拍照发了朋友圈。谁能想到,这一拍,竟好似按下了时空连接的按钮。此后,陈帆和林夏虽身处不同时空,却仿佛被命运牵线。

他们有着相似的迷茫,陈帆担忧自己的选择会浪费国家的培养,林夏则害怕辜负前辈们打下的基础。在校园里,陈帆穿梭于理工科实验室,仪器的轰鸣声仿佛是他内心纠结的回响;林夏漫步在设计学院展览区,那些充满创意的作品没能驱散她心头的困惑。而当两人在“饮水思源”碑前“相遇”,不同时代的画面交织在一起,他们都在寻找着同一个答案——如何在各自的时代,成为更好的交大人。

谈及拍摄创作时的缘起,导演组成员、交大媒体与传播学院本科生陶芯艿告诉青年报记者,源泉工作室作为交大融媒体中心下属的学生团队,本身每学期都会举行选题会和日常的视频创作,更偏向于用学生视角去记录与创作。“我们也会‘蹭’一些网络热点,用社交平台时兴的载体形式讲述交大故事。近两年微短剧传播非常火爆,我们就想做一个校园微短剧的尝试。”

有趣的是,拍摄的当天,剧组正逢多个学院举行研究生毕业典礼,校园里到处都是洋溢青春气息、穿着学位服拍照的学长学姐。“我们的短剧故事恰好讲的也是1991年和2025年两个即将面临毕业去向抉择的交大人。我们的演员身后走过蓝色学位服毕业生的那一幕幕,真的让我们创作团队感觉我们在讲真实的交大人故事。”陶芯艿感慨地说。

让微短剧成为校园文化传播的新窗口

记者获悉,制作团队由交大媒体与传播学院影视系4名本科生构成,还邀请了法学院、医学院的2名同学跨专业担任主演。从团队组建到剧本创作,再到拍摄、成片制作的全部流程,仅在三周内密集完成。

从前期堪景调研资料写分镜、现场调度配合,到杀青后复盘剪辑素材,团队成员全力以赴,也受到了交大融媒体中心老师们的极大支持,陶芯艿说,这段在校园里从“短剧观众”,到“短剧批评家”到“创作者”的实践,让青年学生真正触摸到“学以致用”的分量。

在涉及闵行校区建设历史上,团队经过多次在校史馆参观学习、收集资料,才反复修改完善。考虑到微短剧常见的强反转剧情不适合高校叙事场景,在保留短剧吸引观众的特点且契合校园内容调性的平衡上,团队也在反思与优化。

“这个微短剧作品一共4集,期待被更多人看到,并和更多的同学一起尝试通过微短剧的形式创作出更多的校园故事,继续探索校园题材微短剧以及校园文化宣传创新创作的更多可能。”陶芯艿说。

另据交大党委宣传部介绍,近年来,交大融媒体中心不断探索建设模式,以师生工作室形式孵化培育创作。作为高校微短剧的一次大胆尝试,创作团队对未来充满期待,他们希望这部作品能成为一个良好的开端。团队成员表示,后续会认真总结经验,进一步提升创作水平,继续探索校园题材微短剧的更多可能。通过优化剧情、提升拍摄质量等方式,创作出更多贴合学生生活、传递校园文化的作品,逐步吸引更多同学关注,让微短剧成为校园文化传播的新窗口。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版