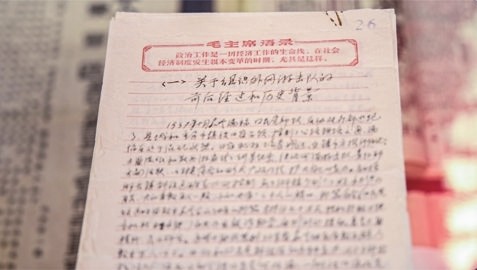

夏日的午后,吕嘉卫小心翼翼地翻开父亲吕炳奎多年前写下的回忆手稿,纸张已然泛黄,字迹依然清晰。在他的记忆中,父亲吕炳奎是一位慈祥的老人,却也曾是嘉定地区令日寇闻风丧胆的抗日英雄。如今,他走过父亲战斗过的地方,讲述父亲的故事,也让更多人得以了解这位24岁组建游击队、开辟浙东根据地的传奇人物,如何从一名悬壶济世的医者成长为一代“中医司令”。

青年报记者 刘晶晶

战乱中涅槃:从医者到游击队长

“‘地方缺医少药,咱们开业不是为了赚钱。’太祖父的这句教诲,成了父亲一生的准则。”吕嘉卫说道,时光倒流到20世纪30年代的嘉定,年轻的吕炳奎刚刚开始行医,对穷苦百姓不收诊费,无钱买药者只需他写个条子到指定药店抓药,全部记在他账上。

更让吕嘉卫感慨的是父亲在饭店的善举:“过往的乞丐都可以吃碗面,记他的账。姑姑回忆说,那时农民没钱但有过年送年货的习惯,每到年关,送来的鸡鸭等礼物都堆满了。”这种仗义疏财让吕炳奎在嘉定西部十几个镇迅速积累了威望,也为日后抗日武装的建立打下了基础。

1937年“八一三”抗战爆发,嘉定作为主战场之一,国民党中央军溃败后留下了大量武器。吕嘉卫记得父亲描述过:“一到晚上,农民拿出枪打枪,天天晚上像是放鞭炮过年一样。”当时各方势力都在收缴武器。“但说到是吕先生存的,就不收了。”吕嘉卫语气中透着自豪,“这种威望是一点一滴积累起来的。”

战乱带来的伤害,吕家也未能幸免。吕炳奎带着家人到阳澄湖一带避难,回来后发现家里空了。后来有人来报信,称吕炳奎的父亲被抓去当挑夫,病重临终前托人带信希望叶落归根。1938年春节,刚满24岁的吕炳奎找了朱友生、顾士源等一批小伙伴,成立了七村联防——“杨甸民众自卫队”,保一方安宁。这也就是外冈游击队的前身。

选择共产党:从自发抗日到有组织斗争

吕炳奎早年接触过国民党,但认为其特别腐败。他有一个好朋友是共产党员,通过这个关系,他很快与共产党接上线。吕嘉卫说:“父亲了解到共产党的抗日理念后,说‘虽然很多不太懂,但从抗日的态度、部队的廉洁平等,跟共产党这条路看来是选对了’。”

游击队建立后发展迅猛。1938年8月13日,淞沪会战一周年时,吕炳奎已能调动500人到嘉定西一带向日本占领军鸣枪示威一小时。更传奇的是“火烧日军飞机”事件。吕嘉卫描述道:“日本邮政飞机迫降,父亲派中队长汪祖培过去把飞机烧了,机枪拿走。第二天日军从太仓、昆山、嘉定三路夹击游击队的驻地进行报复,他们机警应对,大部队分两路安全撤离。”这件事当时还登上了上海的《新闻报》,报道称“日军因机械故障迫降,游击队及时赶到将其烧毁”。

另一场重要战斗是伏击日军汽艇。吕嘉卫说:“江南水乡,日军通过小汽艇巡逻。他们伏击时,因不是正规军没经验,日军刚冒头就提早开火了,打得相当激烈。”战斗中一位刚从上海来参军的不知名的战士特别英勇,跑到石桥上打击敌人,最后不幸牺牲。“后来打扫战场时发现身上都被捅烂了,战争真是太残酷。”

慈父与严父:儿子眼中的吕炳奎

吕炳奎“中医司令”的绰号有多个来源。吕嘉卫听哥哥嘉民说,父亲跟他讲过“中医司令”的由来。在浙东时流感暴发,日军、伪军和新四军三方都面临这个问题。“伪军那边全病倒了,失去战斗力。新四军吃了父亲开的药方很快痊愈。父亲就派人到伪军驻地,将他们头目捆起来,教育他们不要助纣为虐,把枪支弹药都搬走了。”中药也成了武器,这下吕炳奎“中医司令”的名号就被叫开了。他每到驻地都会给百姓们看病,还收过两个徒弟,可惜战争中都牺牲了。

中华人民共和国成立后,吕炳奎成为新中国中医事业的重要奠基人。1954年,他提议建中医学院,先是在江苏中医进修学校基础上建立师资班,使之成为新中国第一所由中医主导的中医进修学校,师资班大师辈出,如董建华、程莘农、王绵之、颜正华等。他还编撰了全国第一套27种中医教材。

离休后,吕炳奎常年免费在家给人看病。“最后的十几年,每天上午基本上就是看病。有的人早上7点就来了,他饭也不吃就出去看,给我妈气坏了。”即使90岁了病了,住院回家,有人来找他看病,他还是立即去给人医病。

吕嘉卫是家里唯一在医疗系统工作的:“我20岁起就一直跟着他参加各种中医药活动,直到他去世前,90%的活动我都会跟着。刚工作时父亲写了一幅字给我,‘发掘中医瑰宝,为国为民争光’。”他说,父亲的言传身教让自己受益终身。

传承与记忆:寻找父亲的足迹

吕炳奎2003年去世后,吕嘉卫开始深入研究父亲的革命历史。“我一直在参加新四军研究会活动,去查证更多有关父亲的历史记录。如今互联网发达了,各地历史资料都上线了,也能查到。”

他曾追寻父亲曾经战斗的历史,也了解到更多抗战故事。在大鱼山岛——1944年海防大队战斗的地方,他住在轮渡船长家,船长告诉他自己的奶奶亲眼见证过那场战斗:“农民在院子里洗头时日本飞机就来扫射,还看到人往山那边跑。”这场战斗海防大队一中队64名指战员被8倍数量的日军包围,战斗打了七八个小时,牺牲37名,毙伤敌人近百人。延安《解放日报》头版报道,称之为“海上狼牙山”。

吕嘉卫认为,父亲那一代人因为战争所培养出的能力是现代人难以企及的:“战乱这么多年,危险艰苦的环境下,他能一直坚持下来,这和他描述的嘉定人精神有很大关系,嘉定人从北宋就开始抗倭,一代代传承下来有着强大的抗争精神。而他学医时的坚持和毅力也是一种侧影体现。”吕炳奎小时候拜在嘉定名医汪志仁门下,每天都要划一条两人小船到老师家,接上老师再到嘉定西门诊所出诊学习。

从嘉定西部的年轻医者,到令日寇丧胆的游击队长,再到浙东根据地的开辟者和新中国中医事业的奠基人,吕炳奎的一生是现代中国历史的一个缩影。在和平年代的今天,吕嘉卫也继续着父亲的事业,传承着那种在战火中淬炼出来的精神——济世救人、爱国奉献、坚守信念。这种精神,比任何物质遗产都更加珍贵,更值得被铭记和传承。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版