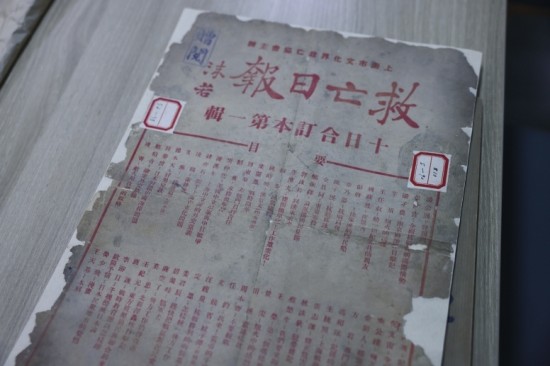

在上海市档案馆的档案修复室内,时间仿佛以一种特殊的速度流淌。孟烨手持特氟龙补刀,正全神贯注地修复一份泛黄脆薄的报纸。这是一份1937年8月24日出版的《救亡日报》创刊号,送到她手中时纸张已经严重酸化,pH值仅3.5,轻轻一碰就可能碎成齑粉。如今,经她修复的这张旧报纸,已完全可以摊开阅读,宛若新生,“这是对历史的修复,也让我们有了对历史深读的机会。”

青年报记者 刘晶晶

细节之间

一个动作每天重复上百次

孟烨是“全国档案工匠型人才”,2013年起就开始在上海市档案馆从事档案保护修复工作。一边和记者解释着动作,她手中的活计丝毫不慢。先用自制的薄糨糊进行干补,修补完成后再喷涂碱性脱酸剂去除档案纸张内的酸性物质。“你看,我们把涂好糨糊的补纸放在吸潮纸上,吸走多余水分后再修补,这样对档案纸张的影响最小。”

大红色的工作台经过特意设计,“红色台面能让我们更清楚地看到纸张有几层,糨糊上得是否均匀,水有没有多出来。”孟烨说着,用镊子小心翼翼地将修补后多余的部分去除,让补纸与原档案完美贴合。这个动作她每天都要重复上百次,每一次都需屏息凝神,生怕一个轻微的颤抖就会对档案造成不可逆的损伤。

《救亡日报》的修复工作,是上海市档案馆红色档案修复三年行动计划的重要组成部分。这个启动于2021年的项目,系统性地对馆藏红色档案进行了全面摸底和针对性修复。

“我们首先成立了专门的调研小组,”孟烨介绍道,“花了三个月时间,对馆藏红色档案进行了全面清点整理和抽查测试。”团队发现,很多抗战时期报纸的pH值介于4.5~5.5,最低的甚至只有3.5。如果不进行干预,这些纸张会继续酸化,变脆变黄,最终彻底损毁。

为此,上海市档案馆构建了一个多层次的保护体系,对破损严重的档案进行优先修复。包括清洁、修补和脱酸加固;同时建立酸性监测机制,定期检测纸张pH值变化;最后进行数字化存档,实现原件与数字副本的双重保护。

纸薄情深

一张修复纸经过不断尝试

《救亡日报》的修复尤其具有挑战性。这份由中国共产党领导、郭沫若任社长、进步人士主办的报纸,1937年8月24日在上海创刊,出版85期后被迫停刊。作为抗战初期重要的舆论阵地,它记录了淞沪会战等抗战时期发生的重大历史事件。

“报纸都是双面印刷的。”孟烨指着正在修复的一页说,“这给我们带来了巨大的技术挑战。”团队最初尝试传统的丝网加固法,但发现蚕丝蛋白随着时间推移反而会比植物纤维更早断裂。经过多次试验,他们创新性地采用超薄皮纸进行修复。

“这种材料的厚度只有0.02毫米。”孟烨用镊子夹起一片近乎透明的皮纸,“它的纤维细长,交织均匀,透明度高,韧性好,能够在不遮盖字迹的情况下提供足够的支撑力。”

为了找到最合适的材料,团队测试了国内外二十多种修复用纸,最终与国内厂家合作研发了专用修复皮纸。“每批材料都要经过耐老化测试、酸碱度测试和耐折度测试。”孟烨说,“我们要确保修复材料不会对原件造成二次伤害。”

对话历史

一页旧报纸触摸时代脉搏

修复,是一场沉默的对话。孟烨和团队成员仿佛不知不觉成了这段历史的亲历者。

“修复工作就像是在与历史对话。”孟烨对此深有感触,“当我们用毛笔轻轻刷去报纸上的灰尘,用镊子小心展平每一个卷角时,仿佛能听到那个时代的声音。”团队成员都曾在书本及影视作品中了解过宏大的抗战历史。如今,在一张张旧报纸上,他们看到了日军进攻上海的具体路线,各个区域的战况,甚至南京路被炸的详细报道。这一刻,具体而微的历史细节,带他们走进了抗战烽火。

孟烨还记得修复某期报纸时的发现:“那张报纸详细报道了四行仓库战斗的后方支援情况,记载着普通市民自发组织救援的感人故事。”说着,她小心翼翼地展示正在修复的一页,上面清晰可见“市民冒死送粮弹”的字样。

除了报纸,团队还修复过各类历史档案,从中更能窥见复杂的战时环境。孟烨修复过一本伪装书,封面是《新出绘图国色天香》,内页却是《中国共产党第六次全国大会议决案》。“这种伪装技巧相当高明,如果不是仔细查看,根本发现不了。”

在修复室里,年轻的面孔越来越多,刚加入团队的新成员是毕业于复旦大学的95后。不同年龄段的修复师正在携手延续一份光荣的使命,指着修复完成的《救亡日报》,孟烨感慨道:“这些报纸能够保存至今,本身就是个奇迹。在战火纷飞的年代,有人冒着生命危险保护它们;现在,轮到我们了。”

经过修复和脱酸处理,这些报纸预计还能保存50~100年。但比技术更重要的是精神的传承。“当我们小心翼翼地展开每一页报纸,仿佛能触摸到那个时代的脉搏。”孟烨说,“这种历史的真实感是任何书籍都无法给予的。”

技艺革新

一束科技之光守护记忆通道

从事档案修复12年,孟烨亲历了该领域的技术变迁。

“我们一直在传统技艺与现代科技之间寻找平衡点。”她举例说,2018年时,上海市档案馆对2002年引进的纸浆修复机进行了全面升级。现在这台设备不仅能修补虫蛀的档案,甚至能够通过不同的造纸纤维配比制造特殊的补纸。

数字化技术也为档案保护带来了革命性变化。“我们采用最高精度扫描设备,分辨率达到600dpi,能够捕捉到最细微的墨迹和纸张纹理。”孟烨说,这些数字档案不仅可以制作用于展览的仿真件,更能建立红色档案数据库,为历史研究提供了宝贵资源。

孟烨和团队也会定期参观自己修复的档案展览。“看到观众在这些历史见证前驻足沉思,特别是年轻人认真阅读的样子,就觉得我们的工作特别有价值。”

下午的阳光透过修复室的窗户,照在工作台上正在修复的《救亡日报》上。孟烨小心地将最后一个小洞补好,拿起另一份等待修复的报纸。时间在这些年轻人手中慢了下来,历史通过他们的指尖得以延续。

“每一代人都应该知道自己的历史从哪里来。”孟烨说,“而我们,就是那些守护记忆通道的人。这份工作让我明白,历史不是教科书上的文字,而是由一个个真实的人生、一份份珍贵的记录组成的。我们要做的,就是让这些记忆永远鲜活。”

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版