五四正当红,团员青年组团打卡“网红”渔阳里

青年报·青春上海记者 周胜洁/文 吴恺/图

纪念馆门口,一批批团员青年展开团旗重温入团誓言;馆内留言墙上,一句句真挚的话语传递着青年心声。

修葺一新的中国社会主义青年团中央机关旧址纪念馆自4月30日试运营以来,每天接待人数近千人。5月4日正逢五四运动100周年,众多团员青年带着团旗组团前来渔阳里打卡,学习红色历史,传承五四精神。

同济大学化学科学与工程学院28名团员青年上午来到纪念馆,在渔阳里广场,他们展开团旗进行合影。

不少学生在参观伊始就被序厅里的艺术浮雕《先驱》所震撼。大二学生浦树表示,这组浮雕让她了解了社会主义青年团八大发起人,系统知道了建团的历史。

这些“95后”对整个展馆的多媒体运用也印象深刻,特别是共青团知识互动体验区,无论是穿越百年回眸渔阳里的拍照体验,还是共青团知识的闯关答题,都让他们觉得“有意思”。

作为带队老师,学院团委书记柯芝敏介绍,此次参与的学生来自学院本科和研究生两个团支部。为了这次特别主题团日,学院团委让每个团支部都申报了活动,5月4日安排了中共一大会址纪念馆、渔阳里团中央旧址纪念馆和孙中山故居的“红色大寻访”一日游,“特意安排了渔阳里参观,全新的展陈设计对青年学生来说很有教育意义。”

馆内的留言墙上,一张张便签纸上也写满了参观者真挚的感想,“奋斗是青春最亮丽的底色。”“身为团员无比光荣,革命精神永远传承。”

值得一看的展品

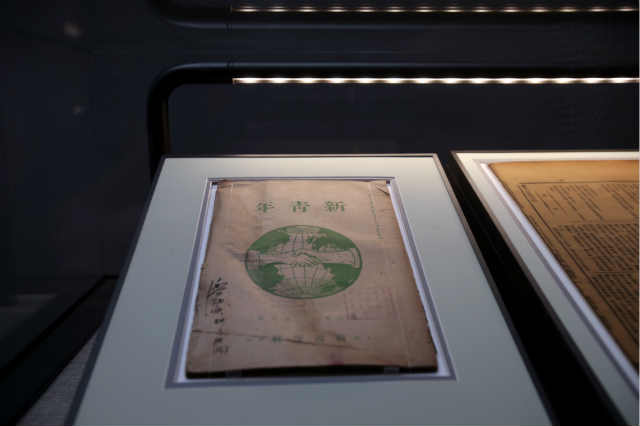

》》首次展出《新青年》刊物实物

再次探访“渔阳里”,青年报·青春上海记者又从馆方处了解了一些首次展出的实物背后的故事。

在纪念馆二楼展厅“青年先锋 上海建团——上海社会主义青年团的建立”部分,有相当篇幅介绍上海社会主义青年团早期八位发起成员,在介绍发起人之一的袁振英时,玻璃展柜里陈列着《新青年》第八卷第五号刊物,封面微微泛黄,左下角有毛泽东早期的一位教师黎劭西的亲笔签名。刊物内刊登了袁振英的译文。

五四运动前后,各地的先进分子,包括许多先进青年,组织革命团体,出版进步刊物,宣传新思想,传播马克思主义,多方探索救国救民的道路。其中《新青年》就是青年中最有影响力的刊物之一。

馆方介绍,在改造之前的纪念馆里也有《新青年》的陈列,但展出的只是复制件。此次新增的这本《新青年》是馆方特意从拍卖会上拍得,在日前纪念馆改造重新开放后首次展出。

》》家属无偿捐赠曹靖华衣物

首次亮相的实物,还有从外国语学社走出的曹靖华所用过的皮箱和衣服,能在展厅第四部分“培育栋梁 干部学校——外国语学社与渔阳里培育的进步青年”里看到。

展品放置在玻璃展柜里,皮箱长66cm,宽39cm,高19cm,配有锁和钥匙,较为考究,皮箱上放了一件叠整齐的呢大衣。

曹靖华是我国著名的作家、翻译家和教育家,也是五四以来我国译界苏联革命文学的先驱者,他翻译的《铁流》和鲁迅翻译的《毁灭》等作品,在风雨如晦的当年,曾鼓舞了成千上万的读者。

他与外国语学社结缘于1921年,当时他来到外国语学社学习俄语,同年加入了社会主义青年团,并被派往莫斯科东方大学读书,与当时住在苏联的瞿秋白结成挚友。1922年底回国后,他的第一篇译稿《蠢货》在瞿秋白主编的《新青年》第二期上发表。自此,曹靖华开始了大量翻译,引进苏联革命文学作品。

这次渔阳里重新开馆后是第一次展出曹靖华去苏联时使用过的皮箱和衣服,这些实物是曹靖华的外孙亲自移交给纪念馆馆长王娟。她说,前年年底,馆方一行特意前往北京进行了对接。

原来,曹靖华的女儿曹苏龄在临终前嘱咐自己的儿子,一定要将珍藏多年的箱子和衣服交给纪念馆,因为外国语学社是曹靖华走向革命道路、走向苏联革命文学翻译道路的启点,从此开阔了人生的视野,所以女儿深知父亲对外国语学社的感情。

王娟听后很感动也很感慨,“外国语学社改变了曹靖华的人生,也影响了他的后代。所以他们一定要将这些实物无偿捐给纪念馆,让更多青少年了解这段历史,得到思想的升华与熏陶。”

青年报·青春上海记者 周胜洁/文 吴恺/图

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐