而立之年的顿悟

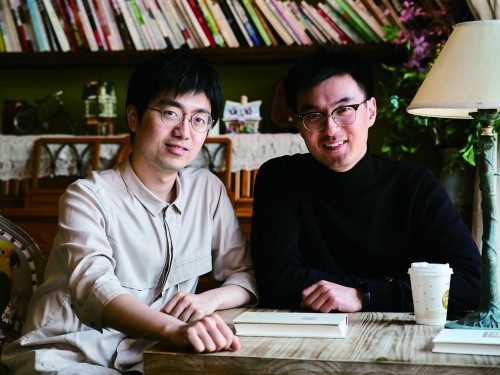

人面剧团九零后编剧卞润华(左)和导演赵以(右)

文/冷梅 图/受访者提供

经历撕扯与蜕变

接触到这个所有主创团队成员均为九零后的剧团,并非因为他们的作品有多么一鸣惊人,而是那股子热情,以及热情背后超越年龄的冷静和深沉。

作为人面剧团原创的第一部作品,《入梦之前》承载了一个初出茅庐的青年团体生涩锐利的野心。他们希冀在舞台上通过梦境展现真实生活,让观众自己进行“梦的解析”。剧团以“人面”为名,既有“人面桃花相映红”的青春喜悦和生命力,又代表着戏剧起源时佩戴的“假面”,人面即是千人千面。

2018年年末试演版《入梦之前》要解决的问题是,如何在这个西式内核的爱情故事上,讲述一个当代中国家庭故事。而复排版即将于2019年10月18日首演于上海话剧艺术中心,它大胆地砍去了爱情戏,故事聚焦父子关系,增加了原创改写的比重和维度。导演赵以形容,这是“在莎士比亚的肩膀上飞翔”。

身为九零后创作团队,在舞台上讲好“我们”自己的故事并不容易。经历了半年多的撕扯与蜕变,剧团更加明确未来的发展方向:坚定地去做原创戏剧,讲好中国文化里的故事,打造具有自身风格的“人面传奇剧”。就像他们在公众号里对自己的定义:这是一个青年原创戏剧团体,旨在创作扎根中国古典传说,而又充满现代气息的戏剧作品。

九零后,说大不大,说小也不小了。他们正在迈入而立之年。探讨人生归于何处,自我走向何方,似乎不再仅仅是剧中主人公的议题,也是两位九零后主创面对自己内心成长的“潜台词”。

剧团成立之时,编剧卞润华与导演赵以,也处于人生的转折点。卞润华在复旦大学数学系求学期间进入戏剧社团,之后留美四年学习了宗教哲学。戏剧是否是一个遥不可及的梦?这个问题曾一度让他困惑不已。中戏导演系研究生毕业的赵以度过了半个青春的混沌之后,选择离开高校体制,也走到了人生的十字路口。

《入梦之前》2018试演版剧照

彻底推翻与重构

从卞润华写作第一本小说《我往何处去》开始,“我该怎么活”总是萦绕在他内心深处。“我希望理解究竟什么才是真正的自我。我想寻找到一样东西,让我为之付诸一生。”关于自我的责任感,反复出现在他的各种作品中。也是这个原因,李白的故事自然而然吸引到他。

“李白一生都在梦想着自己是逍遥游里的大鹏,他身上的很多特质与当代青年有共鸣。李白年轻时代,曾在长安城打拼,满怀抱负却屡屡受挫,最后灰溜溜地离开了长安城。李白正好三十岁,和我们年龄相仿,又同在大城市打拼。”《化鹏》讲述青年李白在长安的落魄生活,在诗仙李白身上投射当代青年的迷茫与渴望。这个基于传统文化与时代病症创作的作品,延续了剧团“讲好我们文化里的故事”的诉求。

卞润华认为,李白代表的是一种对于生命的态度,你究竟想成为一个什么样的人。导演赵以认为,创作虽然是非常个人的过程,但你需要兼顾时代青年的声音。戏剧构作可以让当代人与古代人对话,增添时间的维度。创作中,你需要时刻谨记所有线索并非一个单现场的还原。一个面相立体的人物身上既有古也有今。

解读一场父与子的告别

在国外读书时,卞润华关心的核心问题就是“中国传统究竟可以教会我什么?它的价值观能够如何指导我今天的生活”。他更希望人们在李白的故事中吸取力量。当年,他离开了学术圈,转投戏剧圈,或多或少是因为戏剧对于人们思想的冲击可以来得更快速直接。

卞润华的想法与好搭档赵以不谋而合。赵以说自己曾经走过一段极端的路,一度认为传统在拖当代中国的后腿,只有新思想、新理念才适合当代年

人。然而,慢慢走向社会,他越发觉得家庭成为连接中国人传统伦理观念、价值观念的纽带。

《入梦之前》几经推翻重构确定为父与子的主线,恰恰体现了这一点。剧中的父与子,自始至终都没能找到适合彼此的交流方式。戏里的儿子需要“成长”,主动担负起自己生命的责任。父亲的议题叫作“告别”,他需要直面儿子在精神上远走的事实,学会放手。

戏剧的出口,也让两位九零后主创试图站在父亲的视角,去理解上一代人的价值理念以及情感表达方式。在中国古代的价值伦理体系下,父权不可违抗,而当代的父子更趋向于相互尊重。虽然故事结尾,父与子的矛盾依旧不可调和,但双方通过“沟通”,试图彼此“理解”。

在创作《入梦之前》时,卞润华正在阅读小说《尤利西斯》,人生迈入而立之后,究竟该如何和这个世界对话,这本书恰恰打通了九零后通向真实世界的桥梁。

- 链接 -

两个创作核心

如何打造具有哲学深度、文学品质的当代舞台剧作品,是他们执着探索的命题。

卞润华对剧团的定位有两个关键词:一是中国,一是经典。“这个中国,不是狭隘的民族主义,而是我们生活的这片土地,大家关注的问题,内心有怎样的纠结。”他认为,对于年轻一代而言,他们很少谈及父母,然而他们内心深处又很在乎父母。

而中国古代各种传说和故事,是一个巨大的宝藏,值得年轻人去好好研读。很快,卞润华确定了未来的创作主题为唐传奇,首先就是演绎李白的故事《化鹏》。在外国读书时,他因为阅读《牡丹亭》内心震撼不已,不光是因为汤显祖的语言,也包括当时作为中国最优秀的知识分子所写的剧本以及它的哲学意味。避开拗口的语言,如何使用当代人能够接受的方式重新解读经典,形成古今对话,成为剧团的愿景。

文/冷梅 图/受访者提供

来源:青年报

- 相关推荐